Содержание

Баженов Василий Иванович — биография

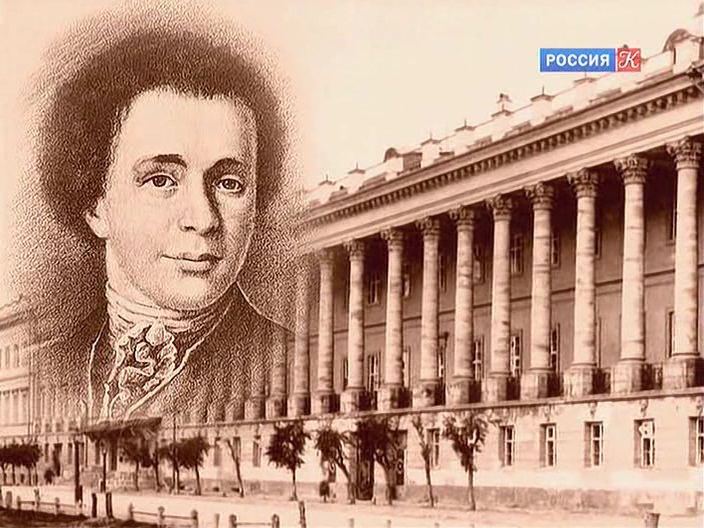

Василий Иванович Баженов – русский архитектор, считающийся одним из основоположников классицизма в России.

Детство и юность. Учеба

Точные место и дата рождения Баженова до сих пор служат предметом дискуссий в ученой среде. Согласно первой теории Василий Иванович родился 1 марта 1737 года в селе Дольское, недалеко от города Ярославца. По другим данным, датой его рождения следует считать 1 марта 1738 года, а местом – город Москву. Несмотря на то, что точные сведения, вероятнее всего, узнать не удастся уже никогда, не ставятся под сомнения заслуги Баженова перед Россией и подлинность богатого культурного наследия, оставленного им для потомков.

Баженов родился в семье псаломщика. Вне зависимости от того, где он появился на свет, первые годы своей жизни будущий великий архитектор провел в Москве – эти сведения не вызывают сомнений. С ранних лет мальчик увлекался рисованием, пытался лепить первые архитектурные творения из снега, срисовывал изображения храмов, церквей и известных зданий. Желание юного Баженова связать всю свою жизнь с искусством поначалу не встретило понимания у родителей. Так, Баженов-старший хотел, чтобы сын пошел по его собственным стопам, поэтому отдал мальчика в Страстной монастырь.

Желание юного Баженова связать всю свою жизнь с искусством поначалу не встретило понимания у родителей. Так, Баженов-старший хотел, чтобы сын пошел по его собственным стопам, поэтому отдал мальчика в Страстной монастырь.

Тем не менее, вскоре стало понятно, что живопись для Василия Ивановича – не просто детская блажь. Вскоре он стал учиться у Д. В. Ухтомского, хотя, как стало впоследствии известно, самые тяжелые техники он осваивал самостоятельно. Поэтому не будет преувеличением назвать Баженова живописцем-самоучкой. Впоследствии он стал живописцем второго класса, не достигнув и восемнадцатилетнего возраста. Тем не менее, Василию Ивановичу повезло с наставниками. У Баженова не было возможности брать платные уроки, поэтому Ухтомский, убежденный в таланте своего подопечного, взял его к себе вольным слушателем. Он также неоднократно помогал Баженову, предоставляя тому возможность подрабатывать и даже послал его принимать участие в разработке, установке и разрисовке Креста в Сретенском монастыре.

Первые работы Баженова относятся к 1753 году, когда Василий Иванович принял участие в восстановлении дворца Головина, здания, сильно пострадавшего в результате пожара. Там он расписывал печи под мрамор. Вскоре после этого Василий Иванович начал учиться в Московском университете, а потом был переведен в Петербург. Архитектурные навыки Баженова были на первых порах во многом заслугой известного в ту пору архитектора С. И. Чевакинского, под руководством которого Василий Иванович работал в северной столице. Чевакинский тоже оценил талант Баженова и взял его к себе в помощники на работы по возведению Никольского Морского Собора. В 1758 году его приняли в Академию художеств, где он занимался у А. Ф. Кокоринова. Учился Баженов блестяще и закончил Академию с золотой медалью. Подобные успехи давали выпускнику право продолжить обучение за границей, чем он вскоре и воспользовался, отправившись в Париж. К тому моменту Баженов уже отлично владел французским языком, любовь к которому началась со времен поступления в Московский университет.

В Париже он успешно выдержал экзамены в Академию Художеств и целых два года (1760–1762) учился и работал у профессора Шарля де Вайи, изучая французскую архитектуру и приобщаясь к совершенно новому для себя стилю – французскому классицизму. На этом заграничные путешествия Баженова не закончились: в 1762 году он отправился в Италию, где активно занимался изучением античности. После окончания стажировки он был выбран членом Болонской и Флорентийской академий. Академия святого Луки в Риме присвоила ему диплом академика и профессора. После этого он опять вернулся в Париж, где продолжил изучение европейских архитектурных стилей. В 1765 году Баженов вновь оказался в России. Впереди был большой творческий путь.

Перестройка Московского Кремля. Нереализованные проекты

По возвращении в Санкт-Петербург, Баженов почти сразу удостоился звания академика Академии художеств. Но в обещанной ему должности профессора Василию Ивановичу было отказано: к этому времени в Академии сменилось руководство, которое предложило ему получить степень профессора по академической программе, в которую входило создание комплекса увеселительных сооружений в Екатерингофе. Свою часть договора Баженов выполнил, а вот обещанной награды в виде желаемой должности, увы, так и не получил. Обиженный архитектор уволился с академической службы. Тогда он еще не знал, что перспективы, готовые открыться перед ним, были намного лучше несдержанных обещаний.

Свою часть договора Баженов выполнил, а вот обещанной награды в виде желаемой должности, увы, так и не получил. Обиженный архитектор уволился с академической службы. Тогда он еще не знал, что перспективы, готовые открыться перед ним, были намного лучше несдержанных обещаний.

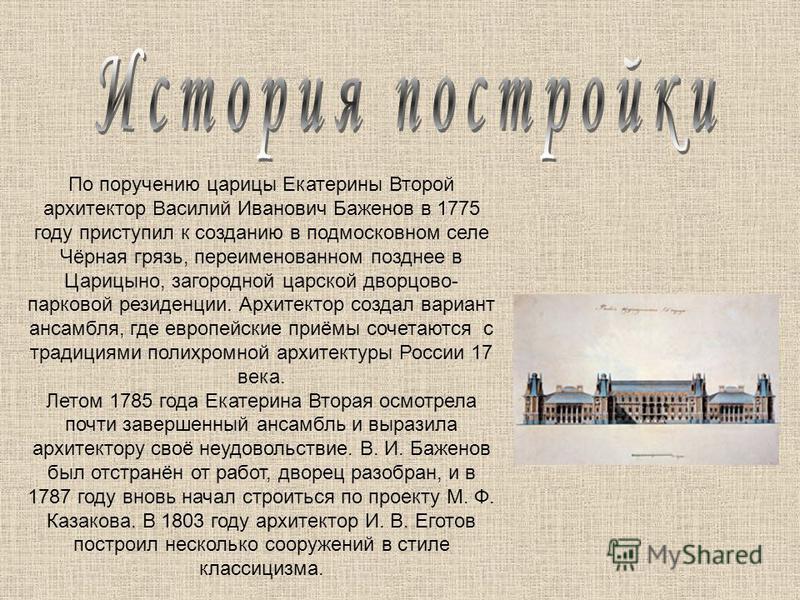

В 1762 году на российский престол взошла Екатерина II. В поле зрения императрицы находилось не только внутреннее укрепление страны, но и культурные аспекты. Так, Екатерина издала указ о возведении Большого Кремлевского дворца. Баженов, удостоенный личной аудиенции с императрицей, произвел на нее благоприятное впечатление, поэтому задача возвести дворец была возложена именно на него. Архитектор целых семь лет провел, тщательно планируя мельчайшие детали реконструкции ансамбля Кремля. Итоговый проект получил одобрение Екатерины: по плану Баженова ансамбль должен был представлять собой большой общественный комплекс, а главным фасадом выходить на линию Кремля. Первый камень был заложен в 1773 году, и в это же время Баженов создал и деревянную модель Большого Кремлевского дворца. После этого модель была отправлена в Северную столицу, но проект в итоге так и не был утвержден. Причин тому было множество. С одной стороны, чтобы воплотить в жизнь весь грандиозный замысел Баженова, требовались значительные средства. Турецкая угроза, нависшая в это время над Российской империей, не позволяла выделить солидную часть бюджета на «возвеличивание Москвы». Вдобавок разрушение Кремля в его первоначальном облике вызвало огромное недовольство в обществе. В итоге строительство в 1775 году было прекращено. Для Баженова это решение стало тяжелым ударом.

После этого модель была отправлена в Северную столицу, но проект в итоге так и не был утвержден. Причин тому было множество. С одной стороны, чтобы воплотить в жизнь весь грандиозный замысел Баженова, требовались значительные средства. Турецкая угроза, нависшая в это время над Российской империей, не позволяла выделить солидную часть бюджета на «возвеличивание Москвы». Вдобавок разрушение Кремля в его первоначальном облике вызвало огромное недовольство в обществе. В итоге строительство в 1775 году было прекращено. Для Баженова это решение стало тяжелым ударом.

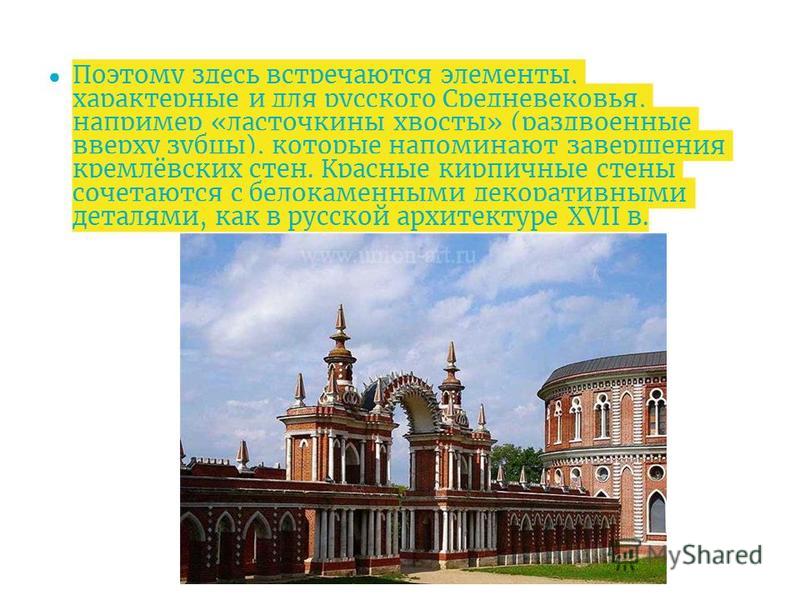

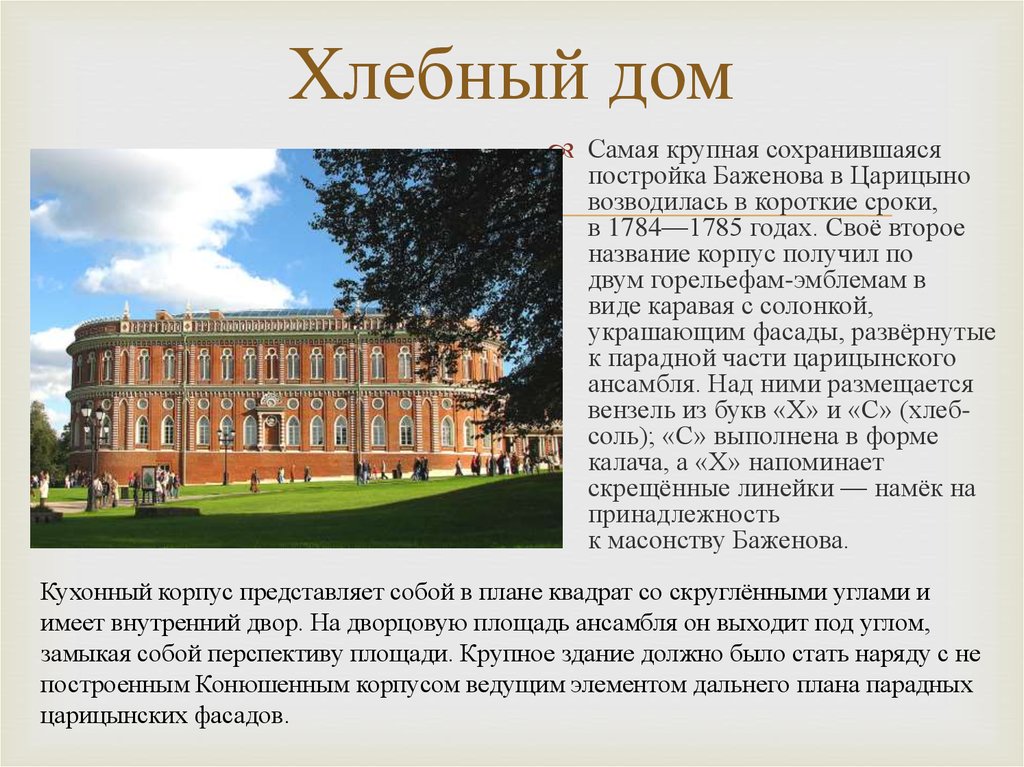

Тем не менее, нереализованное строительство Большого Кремлевского дворца было не последней возможностью проявить себя. Вскоре Екатерина поручила ему строительство резиденции в Царицыно. Баженов бросил все силы на реализацию идеи императрицы, но итоговый вариант государыню не устроил. Она заявила, что резиденция получилась слишком мрачной и повелела снести всю центральную часть. Это стало новым потрясением для Баженова, который суммарно почти двадцать лет потратил на разработку проектов, так и не ставших реальностью – Кремлевского дворца и резиденции в Царицыно. Все это не могло не сказаться на состоянии здоровья Баженова – неудачи выбили его из колеи и надолго лишили вдохновения.

Все это не могло не сказаться на состоянии здоровья Баженова – неудачи выбили его из колеи и надолго лишили вдохновения.

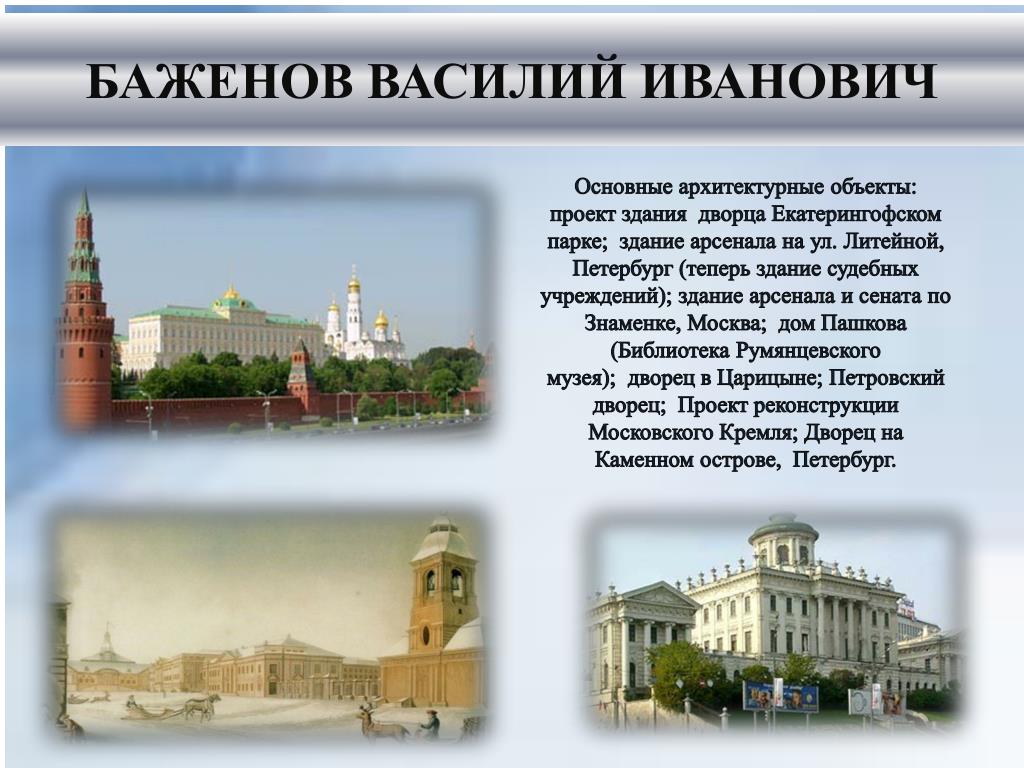

Частные заказы. Конец пути

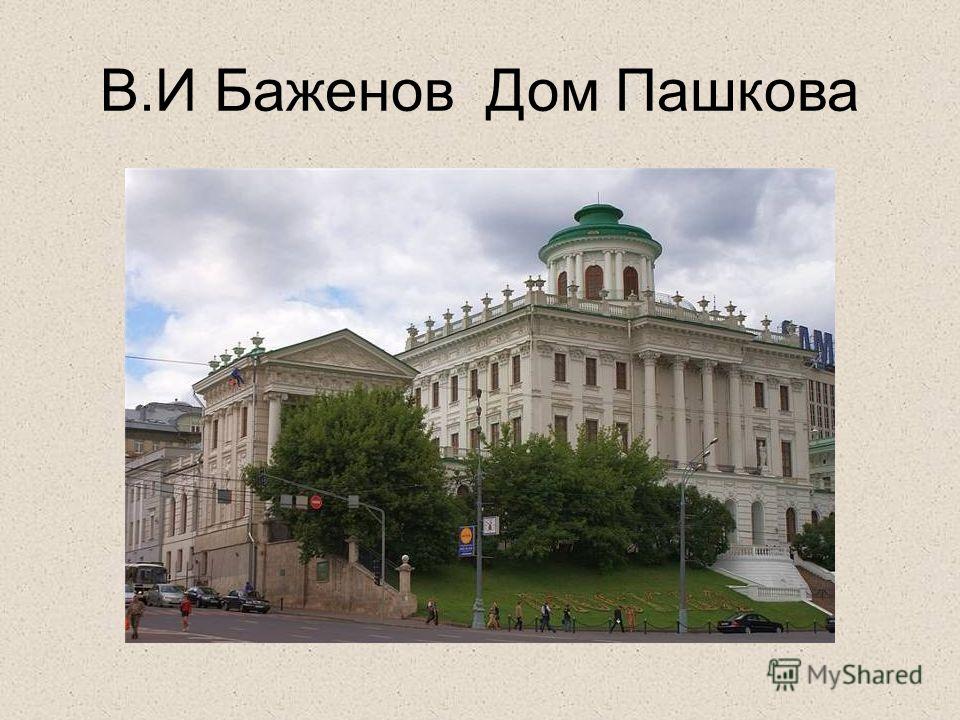

Лучшая работа Василия Ивановича, тем не менее, была еще впереди. Таким проектом стало возведение дома П. Е. Пашкова, который был внуком денщика самого Петра Великого. Дом был возведен прямо напротив Кремля и получился больше похожим на грандиозный дворец. Это строение до сих пор считается одной их лучших архитектурных построек Москвы. Сейчас в здании располагается Российская государственная библиотека.

Баженов сыграл немалую роль и в истории Санкт-Петербурга, в 1790 году разработал один из проектов Михайловского замка. Спустя два года он переехал в Петербург, где был принят на службу в Адмиралтейств-коллегию.

После смерти Екатерины в 1796 году на российском престоле оказался ее сын, Павел I. Император высоко чтил архитектурные заслуги Баженова и сразу же пожаловал ему чин действительного статского советника, а в 1799 году назначил вице-президентом Академии художеств. Василий Иванович не удостаивался таких почестей при матери Павла, Екатерине. Павел горячо одобрил проект строительства Михайловского замка, который был утвержден в первый же год его правления. К сожалению, пошатнувшееся здоровье уже не позволило Баженову лично руководить строительными работами, поэтому замком занимались архитекторы В. Ф. Бренна и Е. Т. Соколов, воплощавшие замок согласно первоначальному замыслу Баженова. До окончания строительства замка Василий Иванович тоже не дожил, скончавшись в 1799 году. В этом замке впоследствии будет убит сам император Павел I.

Василий Иванович не удостаивался таких почестей при матери Павла, Екатерине. Павел горячо одобрил проект строительства Михайловского замка, который был утвержден в первый же год его правления. К сожалению, пошатнувшееся здоровье уже не позволило Баженову лично руководить строительными работами, поэтому замком занимались архитекторы В. Ф. Бренна и Е. Т. Соколов, воплощавшие замок согласно первоначальному замыслу Баженова. До окончания строительства замка Василий Иванович тоже не дожил, скончавшись в 1799 году. В этом замке впоследствии будет убит сам император Павел I.

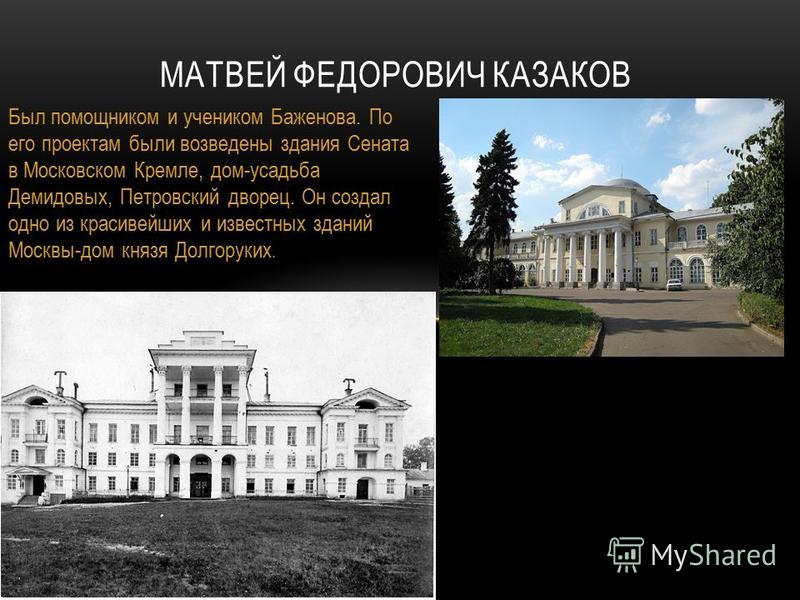

Заслуги Баженова перед Отечеством огромны. Он был первым русским архитектором, который создавал свои проекты как объемно-пространственные композиции, связанные с ландшафтом. Под его руководством работали М. Ф. Казаков, Е. С. Назаров и многие другие выдающиеся архитекторы. Он возвел выдающиеся архитектурные сооружения в Петербурге и Москве.

Согласно оставленному им завещанию Баженов был похоронен в селе Глазово (ныне в Тульской области).

|

Дом Пашкова. Москва. 360 Панорама

{{thumb_title}}

0 Нравится

Дом Пашкова. Москва.

Москва

Создано

Александр Живицкий

Посмотреть профиль фотографа

Дом Пашкова — одно из самых известных классических зданий Москвы, ныне принадлежащее Российской государственной библиотеке. Предположительно построил Василий Баженов. Доступен на улице Воздвиженка. 3/5, с. 1. Дом Пашкова был построен в 1784-1786 годах по приказу капитан-лейтенанта лейб-гвардии Семеновского полка Петра Жуковского Пашкова, сына ординарца Петра I, предположительно, по проекту архитектора Василия Ивановича Баженова. В течение XX века существовали различные мнения относительно его авторства, так как сохранились письменные свидетельства, и единственное, что доказывает принадлежность его Баженову, — это устная традиция и архитектурный стиль Баженова. После его постройки Дом Пашкова стал достопримечательностью Москвы и долгие годы вызывал удивление и считался одним из самых красивых зданий столицы.

Предположительно построил Василий Баженов. Доступен на улице Воздвиженка. 3/5, с. 1. Дом Пашкова был построен в 1784-1786 годах по приказу капитан-лейтенанта лейб-гвардии Семеновского полка Петра Жуковского Пашкова, сына ординарца Петра I, предположительно, по проекту архитектора Василия Ивановича Баженова. В течение XX века существовали различные мнения относительно его авторства, так как сохранились письменные свидетельства, и единственное, что доказывает принадлежность его Баженову, — это устная традиция и архитектурный стиль Баженова. После его постройки Дом Пашкова стал достопримечательностью Москвы и долгие годы вызывал удивление и считался одним из самых красивых зданий столицы.

Copyright: Александр Живицкий

Тип: Сферический

Разрешение: 12000×6000

Снято: 06.12.2011

Загружено: 06.22.2011

Просмотров:

…

Теги: архитектура; Москва; россия; пашков; дом; здание; баженов

- Выбор редакции

- Рядом

- Еще от автора

Подробнее о Москве

Мир : Европа : Россия : Москва

Обзор и историяМосква получила свое название от реки Москва, где около 500 г. н.э. зародились славянские поселения. Они приняли христианство из Византийской империи в 9 г.88 г. н.э., и она просуществовала как национальная религия в течение тысячи лет. К 15 в. Москва стала столицей Русского государства в составе Великого княжества Московского, которое усердно ассимилировало более мелкие феодальные территории, сражаясь с Золотой Ордой монголов. Город подвергался набегам и сжиганию татаро-монголами не менее трех раз. Объединение многих небольших территорий под властью Москвы подготовило почву для того, чтобы Иван III принял титул «Владыки всея Руси». Его сын Иван IV, или «Иван Грозный», стал первым коронованным царем России. Преемственность царей продолжалась от Ивана IV до Петра Великого, который провозгласил Российскую империю в 1721 году со столицей в Санкт-Петербурге. Российская империя пережила «смутное время», которое сопровождалось хаосом, нашествием и несколькими народными восстаниями. Наполеон Бонапарт был в 25 милях от захвата Москвы во время своего катастрофического вторжения в 1812 году, но был повернут назад после того, как тысячи его голодающих солдат попали в засаду и были убиты крестьянскими партизанами.

н.э. зародились славянские поселения. Они приняли христианство из Византийской империи в 9 г.88 г. н.э., и она просуществовала как национальная религия в течение тысячи лет. К 15 в. Москва стала столицей Русского государства в составе Великого княжества Московского, которое усердно ассимилировало более мелкие феодальные территории, сражаясь с Золотой Ордой монголов. Город подвергался набегам и сжиганию татаро-монголами не менее трех раз. Объединение многих небольших территорий под властью Москвы подготовило почву для того, чтобы Иван III принял титул «Владыки всея Руси». Его сын Иван IV, или «Иван Грозный», стал первым коронованным царем России. Преемственность царей продолжалась от Ивана IV до Петра Великого, который провозгласил Российскую империю в 1721 году со столицей в Санкт-Петербурге. Российская империя пережила «смутное время», которое сопровождалось хаосом, нашествием и несколькими народными восстаниями. Наполеон Бонапарт был в 25 милях от захвата Москвы во время своего катастрофического вторжения в 1812 году, но был повернут назад после того, как тысячи его голодающих солдат попали в засаду и были убиты крестьянскими партизанами. К началу 20-го века Москва была столицей, на этот раз самая большая страна в мире. Промышленная революция пришла в Россию позже, чем в Западную Европу, отчасти из-за российского института крепостного права, которое удерживало крестьян привязанными к земле. Однако достаточно скоро возникло социалистическое политическое движение, громко выступавшее за тотальную революцию, и к 1917 Советский Союз заменил царя и его самодержавную власть. Так начался Союз Советских Социалистических Республик (СССР), просуществовавший до 1991 года. После распада Советского Союза Москва продолжает оставаться столицей России, или Российской Федерации, как она теперь известна. Это по-прежнему самая большая страна в мире. Люди и культураМосква находится в тисках западного обновления, с потребительством и демонстративным показом богатства, выставленным напоказ повсюду. По состоянию на 2008 год это город с самой дорогой стоимостью жизни в мире, дом для большинства миллиардеров, а также самый большой город в Европе.

К началу 20-го века Москва была столицей, на этот раз самая большая страна в мире. Промышленная революция пришла в Россию позже, чем в Западную Европу, отчасти из-за российского института крепостного права, которое удерживало крестьян привязанными к земле. Однако достаточно скоро возникло социалистическое политическое движение, громко выступавшее за тотальную революцию, и к 1917 Советский Союз заменил царя и его самодержавную власть. Так начался Союз Советских Социалистических Республик (СССР), просуществовавший до 1991 года. После распада Советского Союза Москва продолжает оставаться столицей России, или Российской Федерации, как она теперь известна. Это по-прежнему самая большая страна в мире. Люди и культураМосква находится в тисках западного обновления, с потребительством и демонстративным показом богатства, выставленным напоказ повсюду. По состоянию на 2008 год это город с самой дорогой стоимостью жизни в мире, дом для большинства миллиардеров, а также самый большой город в Европе. Как добратьсяМосква состоит из пяти основных секций, расположенных концентрически, с Кремлем в середине. Кремль является административным центром власти, и его название означает «крепость». Его стены очерчивают границы города 15 века. ТранспортВы можете найти информацию о том, как добраться до и из аэропортов здесь. Нажмите здесь, чтобы получить несколько полезных советов о фантастической системе метро. Вот еще несколько полезных обзорных материалов о метро, трамваях, троллейбусах и т. д. Чем заняться В Москве много галерей и музеев, но вот два любимых: во-первых, это Музей современного искусства. и второй Винзавод — это значит винзаводКроме того, вы можете посетить Музей геологии, Музей авиации и космонавтики, Музей истории Москвы. Любителям искусства стоит посетить Государственную Третьяковскую галерею — с огромной коллекцией русского искусства. и икон — один из самых известных российских музеев после Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Там же есть прекрасный Зоопарк, по сравнению с другими в России.

Как добратьсяМосква состоит из пяти основных секций, расположенных концентрически, с Кремлем в середине. Кремль является административным центром власти, и его название означает «крепость». Его стены очерчивают границы города 15 века. ТранспортВы можете найти информацию о том, как добраться до и из аэропортов здесь. Нажмите здесь, чтобы получить несколько полезных советов о фантастической системе метро. Вот еще несколько полезных обзорных материалов о метро, трамваях, троллейбусах и т. д. Чем заняться В Москве много галерей и музеев, но вот два любимых: во-первых, это Музей современного искусства. и второй Винзавод — это значит винзаводКроме того, вы можете посетить Музей геологии, Музей авиации и космонавтики, Музей истории Москвы. Любителям искусства стоит посетить Государственную Третьяковскую галерею — с огромной коллекцией русского искусства. и икон — один из самых известных российских музеев после Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Там же есть прекрасный Зоопарк, по сравнению с другими в России. . Что касается ресторанов и клубов, то рядом с Красной площадью есть милое кафе — F.A.Q. Кафе — если вы умеете читать по-русски. Есть старый добрый клуб «Пропаганда» — ему почти 10 лет, но он до сих пор является одним из лучших мест, где можно погулять каждую ночь! Другие неплохие: Ikra Solyanka Fabrique Рекомендации Что искать в целом: Красная площадь, Кремль, Мавзолей Ленина, Собор Василия Блаженного и Белый город, который является торговым районом.Еще одно красивое старое место, которое стоит увидеть в Москве находится — Новодевичий монастырь (построен в 1524 году, там царем стал Иван IV). Хорошим местом для посещения для активного отдыха также являются Воробьевы горы — своеобразная зона отдыха на Москве-реке с парком и главное огромное советское здание Московского государственного университета на вершине. Вы также можете прогуляться по Старому Арбату, пешеходной улице с этническим колоритом советских времен и зданиями времен Российской империи. Текст Стива Смита.

. Что касается ресторанов и клубов, то рядом с Красной площадью есть милое кафе — F.A.Q. Кафе — если вы умеете читать по-русски. Есть старый добрый клуб «Пропаганда» — ему почти 10 лет, но он до сих пор является одним из лучших мест, где можно погулять каждую ночь! Другие неплохие: Ikra Solyanka Fabrique Рекомендации Что искать в целом: Красная площадь, Кремль, Мавзолей Ленина, Собор Василия Блаженного и Белый город, который является торговым районом.Еще одно красивое старое место, которое стоит увидеть в Москве находится — Новодевичий монастырь (построен в 1524 году, там царем стал Иван IV). Хорошим местом для посещения для активного отдыха также являются Воробьевы горы — своеобразная зона отдыха на Москве-реке с парком и главное огромное советское здание Московского государственного университета на вершине. Вы также можете прогуляться по Старому Арбату, пешеходной улице с этническим колоритом советских времен и зданиями времен Российской империи. Текст Стива Смита.

✖

Похоже, вы создаете заказ.

Если у вас есть какие-либо вопросы до оформления заказа, просто сообщите нам об этом по адресу [email protected], и мы свяжемся с вами.

Екатерина Великая, Москва и Кремль

[bsa_pro_ad_space id=4]

При перечислении великих строек Екатерины первыми на ум приходят знаменитый Екатерининский дворец в Пушкине или Китайский дворец в Ломоносове (бывший Ораниенбаум). Для Григория Орлова императрица построила Мраморный дворец в Петербурге, для Потемкина — Таврический дворец, а для своего сына Павла — дворец в Павловске. У всех этих зданий было одно общее: они были расположены не в Москве, а в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Юная Екатерина II в возрасте ок. 16 лет. Картина Георга Кристофа Гроота.

Ведь Москва не входила в число любимых мест Екатерины. Это напомнило ей о приезде в Россию, когда ее вызвали из дома в Штеттине в возрасте всего лишь 16 лет, чтобы проверить, действительно ли она является подходящей женой для цесаревича. Ее брак еще не был заключен; Во-первых, маленькой Софии — так звали в то время Екатерину — пришлось перейти из лютеранства в православие: решение совести, которое далось ей нелегко и привело к экзистенциальному кризису, от которого она пыталась избежать, заболев.

Сегодня мы, вероятно, назвали бы это психосоматическим; тогда же придворные заговорили, что Софья больна туберкулезом и никак не возможная невеста для Петра III. В течение нескольких недель Екатерина балансировала между жизнью и смертью, а ее мать держалась подальше от постели больного. Йоханна Анхальт-Цербстская не выносила вида крови, и ослабленная девушка подвергалась кровопусканию до 16 раз в день.

Москва конца XVI века. Акварель Аполлинария Васнецова.

В конце концов, Екатерина выздоровела, сделала выбор в пользу православного крещения и вышла замуж за Петра III; тем не менее ей надоела Москва. Ровно восемь раз она посетила город, который называла «Городом тупика», за все время своего 34-летнего правления. Для Екатерины Москва была метрополией, находящейся под азиатским влиянием, где, по ее мнению, чувствовалось монгольское влияние. Никаких признаков просвещения там не было, только самые темные суеверия, как писала Екатерина: «Никогда народу не приходилось встречать больше предметов фанатизма, больше чудотворных образов на каждом шагу, больше церквей, больше клириков, больше монастырей, больше верующих, больше нищих, больше воров…» По сравнению с Москвой, которую она любила называть «Исфаханом», после столицы персидского шаха Санкт-Петербург казался ей раем.

Коронация Екатерины II. Картина Стефано Торелли.

И еще: Москва была сердцем России, старым царским городом. Екатерина не могла игнорировать его, если хотела завоевать любовь своих русских подданных. Ведь Петр III был так непопулярен главным образом потому, что хотел перестроить Россию по образцу Пруссии. Наоборот, Екатерине нужно было показать, что она более русская, чем сами русские. Так, она демонстративно переехала в Москву на коронацию 22 сентября 1762 г. и жила очень неуютно в тогда сильно разрушенном Кремле, чтобы по старинным обычаям быть коронованной императрицей Российской в Троицком соборе.

План старого Кремля около 1600 года.

Воскрешение центра старой России в новом великолепии, должно быть, казалось Екатерине идеальным замыслом, чтобы выразить свою русскую убежденность. Таким образом, она строила свои первые планы перестройки Кремля вскоре после своей коронации. Ответственным архитектором она назначила Василия Ивановича Баженова, москвича, который учился за границей и должен был стать самым значительным русским архитектором-неоклассиком.

Проект реконструкции Кремля Баженовым.

Его первый набросок датирован 1767 годом. Его последняя модель, которая должна была стать основой для перестройки, превратила бы Кремль в крупнейший неоклассический комплекс во всей Европе. Только три собора остались бы нетронутыми.

Работы по сносу уже начались, когда в 1771 году в Москве разразилась чума и разъяренная толпа напала на Кремль. Говорят, что сам Баженов охранял свой образцовый дворец, стоивший к тому времени около 60 000 рублей.

Екатерина II. Золотая медаль Т. Иванова по случаю строительства нового Кремлевского дворца. Вероятно, отчеканены позже оригинальными штампами 18 века. Очень редкий. Чрезвычайно хорошо для FDC. Эстимейт: 80 000 евро.

Именно эта модель была перевезена в Петербург на 120 санях в 1772 году. Екатерина осмотрела ее, дала разрешение, и 1 июня 1773 года состоялась церемония закладки камня. Последнее увековечено очень редкой золотой медалью, предложенной Кюнкером. На нем показано здание, которое в то время все еще находилось в стадии планирования и существовало только в виде модели, уже полностью завершенной.

В основе классические формы, с портиками, колоннами и бельведером. Контуры здания гармоничны и изящны. В то же время автор не поскупился на богатый декор, который более соответствует барочной, а в некоторых деталях даже готической традиции. Но мы уже не раз говорили, что большой художник всегда выше узких стилистических рамок и работа Баженова — это лишнее тому подтверждение. Дом Пашкова чем-то напоминает французские замки в долине Роны или Луары, а чем-то — русские ампирные дворцы последующей эпохи. Во многом Баженов опередил время, но это было в его характере. Он вообще был фигурой, которая трудно укладывалась в общепринятые рамки.

В основе классические формы, с портиками, колоннами и бельведером. Контуры здания гармоничны и изящны. В то же время автор не поскупился на богатый декор, который более соответствует барочной, а в некоторых деталях даже готической традиции. Но мы уже не раз говорили, что большой художник всегда выше узких стилистических рамок и работа Баженова — это лишнее тому подтверждение. Дом Пашкова чем-то напоминает французские замки в долине Роны или Луары, а чем-то — русские ампирные дворцы последующей эпохи. Во многом Баженов опередил время, но это было в его характере. Он вообще был фигурой, которая трудно укладывалась в общепринятые рамки.

.. Отец мой, бедный человек, не имел понятия о срочности моей, а хоть и примечал во мне, только у него денег не было отдать меня куда-нибудь учиться. Рисовать я учился на песке, на бумаге, на стенах и на всяком таком месте, где я находил за способ… по зимам из снегу делывал палаты и статуи, чтобы и теперь я желал то видеть» (из автобиографии В.И.Баженова).

.. Отец мой, бедный человек, не имел понятия о срочности моей, а хоть и примечал во мне, только у него денег не было отдать меня куда-нибудь учиться. Рисовать я учился на песке, на бумаге, на стенах и на всяком таком месте, где я находил за способ… по зимам из снегу делывал палаты и статуи, чтобы и теперь я желал то видеть» (из автобиографии В.И.Баженова).

Ухтомского и Чевакинского сам Баженов впоследствии называл своими учителями.

Ухтомского и Чевакинского сам Баженов впоследствии называл своими учителями.

..» (из автобиографии В.И.Баженова).

..» (из автобиографии В.И.Баженова).

Сейчас он находится в Музее архитектуры имени Щусева, так что каждый желающий может ознакомиться с ним и составить свое мнение о грандиозном, но несбывшемся проекте.

Сейчас он находится в Музее архитектуры имени Щусева, так что каждый желающий может ознакомиться с ним и составить свое мнение о грандиозном, но несбывшемся проекте.

Во время визита в Царицыно она обратила внимание на какие-то бытовые нюансы и приказала остановить строительство. При этом на словах она была милостива с мастером, допустила «к руке» его супругу. Третья версия, как обычно бывает, конспирологическая и связана с масонской деятельностью Баженова. К этому времени императрица окончательно отошла от демократических увлечений своей молодости, и те, кто не уловил это, постепенно оказались в опале. Достаточно вспомнить репрессии в отношении Александра Радищева и Николая Новикова. Баженов же не скрывал дружбы с последним, а в готическом царицынском декоре активно использовал масонские символы. В советские времена, когда модно было из любого человека делать борца с самодержавием, именно версия о сложных отношениях художника с властью стала особенно популярной.

Во время визита в Царицыно она обратила внимание на какие-то бытовые нюансы и приказала остановить строительство. При этом на словах она была милостива с мастером, допустила «к руке» его супругу. Третья версия, как обычно бывает, конспирологическая и связана с масонской деятельностью Баженова. К этому времени императрица окончательно отошла от демократических увлечений своей молодости, и те, кто не уловил это, постепенно оказались в опале. Достаточно вспомнить репрессии в отношении Александра Радищева и Николая Новикова. Баженов же не скрывал дружбы с последним, а в готическом царицынском декоре активно использовал масонские символы. В советские времена, когда модно было из любого человека делать борца с самодержавием, именно версия о сложных отношениях художника с властью стала особенно популярной.

Нужно просчитывать нагрузку, освещение, вентиляцию и тысячи других нюансов. А еще финансы: от стоимости каждого кирпича до зарплаты рабочих. И учитывать традиционное воровство и разгильдяйство. С последним у Баженова всегда возникали проблемы.

Нужно просчитывать нагрузку, освещение, вентиляцию и тысячи других нюансов. А еще финансы: от стоимости каждого кирпича до зарплаты рабочих. И учитывать традиционное воровство и разгильдяйство. С последним у Баженова всегда возникали проблемы.

Возможно, по проекту Баженова построена и Знаменская церковь в селе Вешаловка Липецкой области, где располагалось имение Татищевых. Это из того, что сохранилось.

Возможно, по проекту Баженова построена и Знаменская церковь в селе Вешаловка Липецкой области, где располагалось имение Татищевых. Это из того, что сохранилось.

Тем не менее сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Тем не менее сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Та страстно в него влюбилась и, в свою очередь, крепкими узами глубокой страсти привязала к себе Ивана Александровича Анненкова». А вот и описание красотки по имени Полина Гебль: «Это была молодая француженка, красивая, лет 30. Она кипела жизнью и весельем и умела удивительно выискивать смешные стороны в других». До того как к прелестнице повернулась фортуна, она служила продавщицей здесь же, на Кузнецком Мосту. А в историю вошла тем, что после событий 1825 года сделалась одной из легендарных жен-декабристок. При этом подвиг Полины Гебль был ещё более весом, вместе с этим и более скандален. Когда Полина выдвинулась следом за Иваном Александровичем, они еще не были мужем и женой. Обвенчались позднее, в Чите, под конвоем. Этим событиям был посвящен роман Александра Дюма «Учитель фехтования». Андре Моруа писал, что тот роман «не мог не возмутить царя, ибо это была история двух декабристов – гвардейского офицера Анненкова и его жены – молодой французской модистки, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку… Роман был запрещен в России, где, разумеется, все, кто только мог его раздобыть, читали тайком, в том числе и сама императрица».

Та страстно в него влюбилась и, в свою очередь, крепкими узами глубокой страсти привязала к себе Ивана Александровича Анненкова». А вот и описание красотки по имени Полина Гебль: «Это была молодая француженка, красивая, лет 30. Она кипела жизнью и весельем и умела удивительно выискивать смешные стороны в других». До того как к прелестнице повернулась фортуна, она служила продавщицей здесь же, на Кузнецком Мосту. А в историю вошла тем, что после событий 1825 года сделалась одной из легендарных жен-декабристок. При этом подвиг Полины Гебль был ещё более весом, вместе с этим и более скандален. Когда Полина выдвинулась следом за Иваном Александровичем, они еще не были мужем и женой. Обвенчались позднее, в Чите, под конвоем. Этим событиям был посвящен роман Александра Дюма «Учитель фехтования». Андре Моруа писал, что тот роман «не мог не возмутить царя, ибо это была история двух декабристов – гвардейского офицера Анненкова и его жены – молодой французской модистки, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку… Роман был запрещен в России, где, разумеется, все, кто только мог его раздобыть, читали тайком, в том числе и сама императрица». Впоследствии в этом доме разместилось фотоателье легендарного Моисея Наппельбаума, удостоенного чести снять на карточку самого Ленина. А уже после революции там обосновалось культовое кафе. Писатель Лев Никулин вспоминал: «Только старожилы помнят дом с полукруглым фасадом, где было это кафе. Постепенно состоятельные господа перекочевали на Украину, в гетманскую державу. И владельцы кафе для привлечения новых клиентов назвали свое предприятие «Музыкальной табакеркой» и за недорогую плату выпускали на эстраду поэтов. Поэты читали стихи случайной публике – эстетам в долгополых визитках и цветных жилетах, окопавшимся в тылу сотрудникам банно-прачечных отрядов, так называемым земгусарам, восторженным ученицам театральных школ, но приходили сюда и ценители поэзии, главным образом провинциалы – врачи, учителя, студенты. Меньше всего проявляли интерес к выступавшим на эстраде сами поэты, они обычно сидели не в круглом зале, а в примыкающей к нему комнате и читали друг другу стихи – свои, чужие: Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот… Неужели я настоящий И действительно смерть придет… Спорили о вечности, о нетленной красоте, о том, что эти стихи оценят потомки, а иные были серьезно уверены в том, что вернется прежняя удобная, приятная жизнь, а с ней придут слава и бессмертие».

Впоследствии в этом доме разместилось фотоателье легендарного Моисея Наппельбаума, удостоенного чести снять на карточку самого Ленина. А уже после революции там обосновалось культовое кафе. Писатель Лев Никулин вспоминал: «Только старожилы помнят дом с полукруглым фасадом, где было это кафе. Постепенно состоятельные господа перекочевали на Украину, в гетманскую державу. И владельцы кафе для привлечения новых клиентов назвали свое предприятие «Музыкальной табакеркой» и за недорогую плату выпускали на эстраду поэтов. Поэты читали стихи случайной публике – эстетам в долгополых визитках и цветных жилетах, окопавшимся в тылу сотрудникам банно-прачечных отрядов, так называемым земгусарам, восторженным ученицам театральных школ, но приходили сюда и ценители поэзии, главным образом провинциалы – врачи, учителя, студенты. Меньше всего проявляли интерес к выступавшим на эстраде сами поэты, они обычно сидели не в круглом зале, а в примыкающей к нему комнате и читали друг другу стихи – свои, чужие: Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот… Неужели я настоящий И действительно смерть придет… Спорили о вечности, о нетленной красоте, о том, что эти стихи оценят потомки, а иные были серьезно уверены в том, что вернется прежняя удобная, приятная жизнь, а с ней придут слава и бессмертие». Увы, слова о старожилах в начале цитаты – отнюдь не ошибка, не небрежность Никулина. Этот дом впоследствии действительно снесли.

Увы, слова о старожилах в начале цитаты – отнюдь не ошибка, не небрежность Никулина. Этот дом впоследствии действительно снесли.

Между каменных домов проскачут как-нибудь и деревянные, маленькие, низенькие, но какие-то запущенные, как-то неприветливо глядящие, как-то сознающие, что они тут не на месте на этой хорошей, широкой и большой улице». Дом же, перестроенный Матвеем Казаковым ближе к концу прошлого столетия, чуть не сгорел. Газеты сообщали: «30 августа на Полянке в доме Полякова еврей Самуил Раскин, уходя со своим семейством в синагогу, оставил в квартире дочь, двенадцатилетнюю девочку, и велел ей разогреть в керосиновой печке обед. Девочка, исполняя приказание, поставила печку на стол и зажгла в ней фитили, при этом случился такой казус, что печка внезапно вся распаялась, воспламенившийся керосин разлился по столу, который и загорелся. Испугавшаяся девочка отворила двери квартиры, начала кричать. Сбежались жильцы дома, которые и успели потушить пожар». К счастью, на этот раз все закончилось благополучно.

Между каменных домов проскачут как-нибудь и деревянные, маленькие, низенькие, но какие-то запущенные, как-то неприветливо глядящие, как-то сознающие, что они тут не на месте на этой хорошей, широкой и большой улице». Дом же, перестроенный Матвеем Казаковым ближе к концу прошлого столетия, чуть не сгорел. Газеты сообщали: «30 августа на Полянке в доме Полякова еврей Самуил Раскин, уходя со своим семейством в синагогу, оставил в квартире дочь, двенадцатилетнюю девочку, и велел ей разогреть в керосиновой печке обед. Девочка, исполняя приказание, поставила печку на стол и зажгла в ней фитили, при этом случился такой казус, что печка внезапно вся распаялась, воспламенившийся керосин разлился по столу, который и загорелся. Испугавшаяся девочка отворила двери квартиры, начала кричать. Сбежались жильцы дома, которые и успели потушить пожар». К счастью, на этот раз все закончилось благополучно.

Его заказчиком была сама императрица Екатерина Великая. Подразумевалось устроить тут загородную подмосковную резиденцию царицы. Но ничего из этого не вышло. Баженов, будучи масонских взглядов, перенасытил здешние постройки символами вольных каменщиков. Сама же царица испытывала панический страх перед масонами. Василий Иванович, чувствуя, к чему идет дело, писал: «А особливо опасаюсь, чтобы строению не сделалось какой-нибудь отмены». Его опасения оправдались. Императрица велела все постройки до основания разрушить, а строительство передать другому архитектору. Баженов писал: «Бедные плотники, кузнецы, пешники, столяры и всякие другие мастеровые работали более нежели лошади и со слезами по окончании отошли». С тех пор на протяжении долгого времени Царицыно стояло в виде руин. Что бы ни пытались реализовать на этом месте – все терпело крах. Зато здесь то и дело происходили всякие необъяснимые события. Вот, например, одно из них, случившееся в 1886 году: «Когда приволокли в сетях осетра, арендатор был в восторге, но тут вмешался в дело окружной надзиратель.

Его заказчиком была сама императрица Екатерина Великая. Подразумевалось устроить тут загородную подмосковную резиденцию царицы. Но ничего из этого не вышло. Баженов, будучи масонских взглядов, перенасытил здешние постройки символами вольных каменщиков. Сама же царица испытывала панический страх перед масонами. Василий Иванович, чувствуя, к чему идет дело, писал: «А особливо опасаюсь, чтобы строению не сделалось какой-нибудь отмены». Его опасения оправдались. Императрица велела все постройки до основания разрушить, а строительство передать другому архитектору. Баженов писал: «Бедные плотники, кузнецы, пешники, столяры и всякие другие мастеровые работали более нежели лошади и со слезами по окончании отошли». С тех пор на протяжении долгого времени Царицыно стояло в виде руин. Что бы ни пытались реализовать на этом месте – все терпело крах. Зато здесь то и дело происходили всякие необъяснимые события. Вот, например, одно из них, случившееся в 1886 году: «Когда приволокли в сетях осетра, арендатор был в восторге, но тут вмешался в дело окружной надзиратель. Имея в виду историческое значение осетра, надзиратель не позволил арендатору взять его, а предложил следующее: устроить для осетра особый садок, приставить для охраны стражу за счет арендатора и хранить осетра, пока он, надзиратель, отрапортует в удельную контору, а контора снесется с дворцовым ведомством и т.д., пока, словом, не воспоследует окончательное распоряжение высшего начальства. Подумав, арендатор почесал в затылке и отпустил осетра на все четыре стороны, а насчет всего вышеизложенного был составлен длинный протокол, впрочем, не длиннее осетра, который был 2 аршин 11 вершков». И этот осетр был далеко не единственной царицынской загадкой.

Имея в виду историческое значение осетра, надзиратель не позволил арендатору взять его, а предложил следующее: устроить для осетра особый садок, приставить для охраны стражу за счет арендатора и хранить осетра, пока он, надзиратель, отрапортует в удельную контору, а контора снесется с дворцовым ведомством и т.д., пока, словом, не воспоследует окончательное распоряжение высшего начальства. Подумав, арендатор почесал в затылке и отпустил осетра на все четыре стороны, а насчет всего вышеизложенного был составлен длинный протокол, впрочем, не длиннее осетра, который был 2 аршин 11 вершков». И этот осетр был далеко не единственной царицынской загадкой.

Она была расписана альфреско (то есть по сырой штукатурке. – А.М.), и над всеми окнами были изображены победы отца хозяина, фельдмаршала графа Румянцева… Над дверьми же изобразил он: на одной себя, облокотившегося на балкон и смотрящего вниз, а над другой – себя же и своего зятя, живописца, расписывавшего эту комнату, с маленьким арабом, подающим ему шоколад… Мне отвели подле самой этой залы две китайские комнаты, то есть оклеенные китайскими бумажными обоями с изображением сцен из китайской жизни. Никогда еще я не был так помещен великолепно! Но главное – из моей комнаты был угловой балкон, с которого видна большая часть Москвы и все Замоскворечье. Такого вида я не встречал и в Петербурге! Мне объяснил архитектор Маслов, что дом Румянцева занимает самый высокий пункт Москвы, даже выше Кремля с его горою. На другой же день утром ко мне вошел седенький старичок в сером нанковом сюртуке и спрашивал меня, доволен ли я своим помещением? Я благодарил и сказал, что доволен, не зная, кто меня спрашивает, и полагая, что это дворецкий хозяина.

Она была расписана альфреско (то есть по сырой штукатурке. – А.М.), и над всеми окнами были изображены победы отца хозяина, фельдмаршала графа Румянцева… Над дверьми же изобразил он: на одной себя, облокотившегося на балкон и смотрящего вниз, а над другой – себя же и своего зятя, живописца, расписывавшего эту комнату, с маленьким арабом, подающим ему шоколад… Мне отвели подле самой этой залы две китайские комнаты, то есть оклеенные китайскими бумажными обоями с изображением сцен из китайской жизни. Никогда еще я не был так помещен великолепно! Но главное – из моей комнаты был угловой балкон, с которого видна большая часть Москвы и все Замоскворечье. Такого вида я не встречал и в Петербурге! Мне объяснил архитектор Маслов, что дом Румянцева занимает самый высокий пункт Москвы, даже выше Кремля с его горою. На другой же день утром ко мне вошел седенький старичок в сером нанковом сюртуке и спрашивал меня, доволен ли я своим помещением? Я благодарил и сказал, что доволен, не зная, кто меня спрашивает, и полагая, что это дворецкий хозяина. Но каково же было мое удивление, увидевши вечером этого старичка у дяди и заметивши на нем александровскую звезду. Дядя хотел меня представить, но он сказал: «Мы уже познакомились; я был у Михаила Александровича с визитом». Это был брат хозяина, действительный тайный советник граф Сергей Петрович Румянцев, член Государственного совета и бывший при Екатерине посланником в Пруссии». Таков был московский уклад на рубеже XVIII–XIX веков.

Но каково же было мое удивление, увидевши вечером этого старичка у дяди и заметивши на нем александровскую звезду. Дядя хотел меня представить, но он сказал: «Мы уже познакомились; я был у Михаила Александровича с визитом». Это был брат хозяина, действительный тайный советник граф Сергей Петрович Румянцев, член Государственного совета и бывший при Екатерине посланником в Пруссии». Таков был московский уклад на рубеже XVIII–XIX веков.

Теперь я могу уже видеть в ней отражение целой эпохи, чуждой нам по духу, но привлекающей нас своей цельностью, определенностью. Тогда формы Empire еще тяготили; к ним нельзя было отнестись справедливо и беспристрастно, потому что они стояли еще слишком близко, еще угрожали свободе новых веяний в искусстве». Дело обстояло более чем серьезно: «Тетя считала необходимым ходить к службам в свой приход и потому водила нас к Скорбящей Божией Матери. Но она не любила этого храма… Я уже говорила, как удивительно в то время не понимали красоту этого замечательного памятника Empire. Тете не молилось хорошо в этом торжественном, слишком светлом и парадном храме. Для нее и образов в нем было мало. Действительно, выделялись только иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и святого Варлаамия Хутынского, к которым надо было подходить по ступенькам красивой мраморной лестницы, да еще большая икона Казанской Божией Матери…» Отношение к самим иконам тоже было подозрительное: «Мы тогда не понимали, не чувствовали еще утешительности теплящейся перед иконой свечки – взгляд мой скользит, насколько это может быть сочтено уместным, по иконам.

Теперь я могу уже видеть в ней отражение целой эпохи, чуждой нам по духу, но привлекающей нас своей цельностью, определенностью. Тогда формы Empire еще тяготили; к ним нельзя было отнестись справедливо и беспристрастно, потому что они стояли еще слишком близко, еще угрожали свободе новых веяний в искусстве». Дело обстояло более чем серьезно: «Тетя считала необходимым ходить к службам в свой приход и потому водила нас к Скорбящей Божией Матери. Но она не любила этого храма… Я уже говорила, как удивительно в то время не понимали красоту этого замечательного памятника Empire. Тете не молилось хорошо в этом торжественном, слишком светлом и парадном храме. Для нее и образов в нем было мало. Действительно, выделялись только иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и святого Варлаамия Хутынского, к которым надо было подходить по ступенькам красивой мраморной лестницы, да еще большая икона Казанской Божией Матери…» Отношение к самим иконам тоже было подозрительное: «Мы тогда не понимали, не чувствовали еще утешительности теплящейся перед иконой свечки – взгляд мой скользит, насколько это может быть сочтено уместным, по иконам. Их, в сущности, нет почти в этом храме. Тех безвкусных изображений, которыми церковь увешана теперь, тогда не было. На четырех- угольных колоннах висели картины, писанные «итальянской» манерой. Эти картины встречали осуждение как со стороны тети, так и Анны Мартыновны. Тетя не видела в них икон… И я холодно и ожесточенно гляжу на нежную Мадонну, склонившуюся над Младенцем, критически говорю себе, что Моисей, спускающийся с горы Синай со скрижалями в руках, должен быть иной. Холодом веяло от этой картины, а лучи, испускаемые лицом Моисея, напоминали опять-таки рога и, признаюсь, безотчетно пугали».

Их, в сущности, нет почти в этом храме. Тех безвкусных изображений, которыми церковь увешана теперь, тогда не было. На четырех- угольных колоннах висели картины, писанные «итальянской» манерой. Эти картины встречали осуждение как со стороны тети, так и Анны Мартыновны. Тетя не видела в них икон… И я холодно и ожесточенно гляжу на нежную Мадонну, склонившуюся над Младенцем, критически говорю себе, что Моисей, спускающийся с горы Синай со скрижалями в руках, должен быть иной. Холодом веяло от этой картины, а лучи, испускаемые лицом Моисея, напоминали опять-таки рога и, признаюсь, безотчетно пугали».