Содержание

Исторические и памятные места Брянской области

Брянская область является одним из тех немногих уникальных регионов России, в которых практически без хронологических разрывов прослеживается вся история становления человечества. Археологические памятники Брянщины рассказывают о приходе в центр Русской равнины неандертальцев более 120 тысяч лет назад, о постепенной смене их кроманьонским населением, об освоении в качестве основного сырья кремня, кости, бронзы, железа, о становлении славянской государственности…

Недаром археологи считают Брянскую землю «палеолитической Меккой». Уникальны древнейшие археологические объекты Подесенья, относящиеся к ашельскому и мустьерскому времени (местонахождения Хотылево, Неготино, Лебедевка, Коршево 1,2,3, Бетово). Сменившие, поглотившие неандертальцев кроманьонцы дали начало человеку современного типа. Их поселения так же получили всемирную известность, благодаря уникальным произведениям первобытного искусства (стоянки Хотылево 2, Елисеевичи, Юдиново, Супонево и другие). Археология свидетельствует о культурных связях и процессах, объединявших в палеолите всю Европу.

Археология свидетельствует о культурных связях и процессах, объединявших в палеолите всю Европу.

Финальная стадия древнекаменного века — палеолита — около 6000 лет назад сменилась неолитом — новокаменным веком. В это время в Подесенье обитали представители так называемой деснинской неолитической культуры, вероятно давшие начало финно-угорским племенам.

Около 4000 лет назад «деснинцы» были вытеснены на север новым населением, получившим в археологической науке название среднеднепровской культуры. Это были земледельцы и скотоводы вооруженные каменными сверлеными топорами и знавшие секреты изготовления и обработки бронзы. Совершенствуя свое мастерство, контактируя с соседними племенами «среднеднепровцы» создали так называемую сосницкую археологическую культуру бронзового века. Именно среднеднепровское население и родственные ему племена были прародителями славян, германцев и балтов.

Около 2700 лет назад люди познают секрет изготовления и ковки железа. Начинается ранний железный век. В это время на территории Брянской области обитают славяно-балтские племена юхновской культуры, упомянутые отцом истории эллином Геродотом, как рыжеволосые и голубоглазые будины. Юхновцами-будинами были построены сотни укрепленных родовых крепостей на крутых берегах Десны, Судости, Болвы, Вабли (Полужье, Синин, Вщиж и др.). Встречаются на Брянской земле и следы родственных юхновской культур — милоградской и верхнеднепровской.

Начинается ранний железный век. В это время на территории Брянской области обитают славяно-балтские племена юхновской культуры, упомянутые отцом истории эллином Геродотом, как рыжеволосые и голубоглазые будины. Юхновцами-будинами были построены сотни укрепленных родовых крепостей на крутых берегах Десны, Судости, Болвы, Вабли (Полужье, Синин, Вщиж и др.). Встречаются на Брянской земле и следы родственных юхновской культур — милоградской и верхнеднепровской.

Примерно на рубеже нашей эры с юга приходит новое население, которое слившись с юхновцами дало начало Почепской археологической культуре праславян (Почепское селище и др.). Развиваясь в течении нескольких столетий она трансформировалась в киевскую, а затем в колочинскую археологические культуры. В 7 веке нашей эры колочинская племенная знать была свергнута и бежала, оставив в земле многочисленные клады (см. Трубчевский клад), начали формироваться славянские племенные союзы.

На территории Брянщины наиболее известны следы Северян, Вятичей и Радимичей. Как и ныне, Брянская земля находилась на стыке трех крупных объединений славянского народа, каждый из которых начал формировать свою государственность. В Х веке усилившийся Киев поглотил эти пра-государства, создав на их месте Киевскую Русь. Выросли в Подесенье города-крепости Вщиж, Брянск, Севск, Трубчевск, Стародуб, Обловь, Синин Мост, в которых процветали ремесло, торговля, военное дело, культура и искусство. Киевская Русь стала в ряд наиболее цивилизованных, культурных и экономически развитых государств этого времени. Лишь татарское нашествие 1238-1239 гг. прервало нормальный ход истории на несколько столетий, раскололо Русь на части.

Как и ныне, Брянская земля находилась на стыке трех крупных объединений славянского народа, каждый из которых начал формировать свою государственность. В Х веке усилившийся Киев поглотил эти пра-государства, создав на их месте Киевскую Русь. Выросли в Подесенье города-крепости Вщиж, Брянск, Севск, Трубчевск, Стародуб, Обловь, Синин Мост, в которых процветали ремесло, торговля, военное дело, культура и искусство. Киевская Русь стала в ряд наиболее цивилизованных, культурных и экономически развитых государств этого времени. Лишь татарское нашествие 1238-1239 гг. прервало нормальный ход истории на несколько столетий, раскололо Русь на части.

С Брянской землей связано и множество памятников позднего средневековья, но о них в большей степени повествует уже не археология, а архитектура.

Брянская область расположена на стыке России с Украиной и Белоруссией, что в сильной мере предопределило особенности ее исторического и культурного, в том числе архитектурного, развития. К сожалению, до наших дней не дошло древнейших памятников зодчества. Всего несколько десятилетий простояли кирпичные храмы Вщижа и Трубчевска, построенные в конце XII — начале XIII веков. Наш край входил тогда в состав Черниговского великого княжества, поэтому неудивительно, что первые каменные храмы относились к новому тогда архитектурному стилю, представленному в Чернигове церковью Параскевы Пятницы. Монголо-таттарское нашествие и пограничное положение брянских земель в XIV — XVII веках не способствовали расцвету монументальной архитектуры. Только в царствование Ивана Грозного были построены каменные Успенский собор и церковь Антония и Феодосия, но от них почти ничего не сохранилось.

К сожалению, до наших дней не дошло древнейших памятников зодчества. Всего несколько десятилетий простояли кирпичные храмы Вщижа и Трубчевска, построенные в конце XII — начале XIII веков. Наш край входил тогда в состав Черниговского великого княжества, поэтому неудивительно, что первые каменные храмы относились к новому тогда архитектурному стилю, представленному в Чернигове церковью Параскевы Пятницы. Монголо-таттарское нашествие и пограничное положение брянских земель в XIV — XVII веках не способствовали расцвету монументальной архитектуры. Только в царствование Ивана Грозного были построены каменные Успенский собор и церковь Антония и Феодосия, но от них почти ничего не сохранилось.

Самые старые сохранившиеся каменные церкви Брянщины относятся к концу XVII века. Это Покровский собор и Введенская церковь в Брянске, церковь Воскресения на Бережке, Покровский собор в Стародубе, Сретенская церковь Свенского монастыря. Это храмы, несущие на себе печать умирания древнерусского стиля и перехода к новому стилю барокко, который и господствовал на Брянщине до 1780 годов.

Вы можете полюбоваться сохранившимися памятниками барокко в сакральном центре Брянской земли — Свенском Успенском монастыре. О шедевре провинциального барокко, творении ученика Ивана Мичурина — Успенском соборе с его изумительным иконостасом напоминают только колоссальные развалины, но хорошо сохранилась Преображенская церковь.

Несмотря на удаленность Брянщины от российских столиц, многие из ее памятников напоминают о великих событиях российской истории. Взять, хотя бы, такой небольшой городок, как Почеп, с его Воскресенским собором — жемчужиной русского барокко, творении Ринальди. Это памятник роду Разумовских, поднявшемуся из простых украинских пастухов до ранга первых лиц Российской империи и давшем на только вельмож, но и ряд блестящих деятелей российской культуры: Антония Погорельского, А.К. Толстого. Одним из самых посещаемых на Брянщине мест является усадьба А.К. Толстого в с. Красный Рог, в которой имеется единственный восстановленный усадебный дом в стиле барокко.

Барокко позадержалось в брянской глубинке, но в конце XVIII века окончательно уступило место классицизму. Усадебные комплексы в Ляличах и Гриневе — творения великого Кваренги, воздвигнутые для сподвижников Екатерины II Завадовских и Безбородко, имение Миклашевских Понуровка, усадьба в с. Уты, усадебный дом Ф.И. Тютчева в с. Овстуг, Успенский собор во Мглине — все это замечательные образцы русского ампира. А иностильные вкрапления этого времени: псевдоготическая церковь в Великой Топали, не укладывающаяся ни в какие рамки церковь-памятник угасшей ветви рода дворян Безобразовых в с. Творишичи! Все это свидетельство высоких архитектурных запросов наших предков того времени.

Украинское влияние, о котором упоминалось, ярче всего отразилось в барочных памятниках западной Брянщины, входившей в состав Стародубского полка. Из сохранившихся особо стоит выделить деревянные церкви в Старом Ропске и Новом Ропске. Деревянная архитектура Брянщины представлена и в барочных, и в ампирных вариациях.

Как в Москве со спокойным сердцем архитекторы согласились на уничтожение псевдорусского Храма Христа Спасителя, так и в Брянске был подписан смертный приговор главной архитектурной доминанте города Покровскому собору. Однако, украшают нашу землю отреставрированные церкви в русском стиле Спасо-Гробовская, церкви в Сачковичах и Голубее, надвратная часовня церкви Вознесения в Клинцах. Псевдоготический стиль представлен гражданскими постройками — виллой Сапожкова в с. Вьюнки и другими.

Не так ярко представлен у нас стиль модерн, но архитектура XX века вообще еще не стала таким объектом интереса как ее предшественница, хотя все больше мы ценим сталинский классицизм в таких замечательных образцах, как здание драмтеатра и бывшего обкома партии, со временем приобретут историческую патину и здания дома пионеров, краеведческого музея и многие другие.

Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм народа в период Великой Отечественной войны: памятник воинской и партизанской славы на площади Партизан, Курган Бессмертия в Брянске, мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в Белобережском лесу. На самом высоком месте города Брянска — Покровской горе — в 1985 г. воздвигнут памятник 1000-летию Брянска. В Трубчевске в 1975 г. установлен монумент, посвященный 1000-летию города.

На самом высоком месте города Брянска — Покровской горе — в 1985 г. воздвигнут памятник 1000-летию Брянска. В Трубчевске в 1975 г. установлен монумент, посвященный 1000-летию города.

10 городов Брянской области входят в число исторических городов России: Брянск, Карачев, Мглин, Почеп, Севск, Стародуб, Трубчевск, Дятьково, Новозыбков, Клинцы.

В 2014 г. исполнилось 285 лет со времени создания первых брянских гербов (Брянского, Стародубского и Севского).

Брянская область достопримечательности

Сегодня представляем вам статью по теме: «брянская область достопримечательности» с полным описанием куда стоит поехать и что посмотреть. Так же в мы предлагаем интересные комментарии путешественников.

Брянская область всегда славилась не только своей природой, но также красивыми зданиями и великими людьми которые жили или до сих пор живут здесь. Родина артиллерийских заводов и великих писателей до сих пор притягивает к себе туристов со всех уголков нашей необъятной страны.

Посмотреть в Брянской области можно на многое, только за 41-43 года на ее территории произошло огромное количество исторических событий которые олицетворены местными жителями в камне и бронзе. Посетите эту историческую часть нашей Родины и убедитесь в этом сами.

В Брянской области есть множество монументов которые напоминают жителям города о событиях Великой Отечественной войны. Курган Бессмертия это памятник погибшим солдатам во время ВОВ который находится в парке «Соловьи» города Брянска.

Сам монумент был заложен в 1967 году. В том же году со всей Брянской области была доставлена земля с братских могил и заложена под этим постаментом.

Спустя 5 лет в 1972 году на этом же месте была возведена пятиконечная звезда которая стоит и по ныне.

Александр Пересвет родился в Брянске и участвовал в битве 1380 года (Куликовская битва) где перед сражением встретился в бою с татарским богатырем Челубеем. Пересвет был не только воином, но и монахом и после своей смерти был причислен к лику святых.

Бульвар Гагарина находится в исторической части города Брянска и ранее имел название Рождественская. Сама улица расположена на возвышенности и прогуливаясь по ней туристы идут снизу вверх.

Изначально на самой высокой части бульвара располагался Рождественский храм, но после революции улицу переименовали в Советскую. Спустя несколько десятков лет город посетил Юрий Гагарин и прошелся по всему периметру улицы, тогда ее и переименовали в бульвар Гагарина.

Нет тематического видео для этой статьи.

| Видео (кликните для воспроизведения). |

Впервые об этом источнике узнали в 1860 году и до сих он активно почитается православными не только Брянской области, но и России. Святой источник Пресвятой Троицы находится в живописном месте, недалеко от деревни Ольгино.

Вода взятая из этих мест считается не только святой, но и способствует оздоровлению организма. Местные жители до сих пор посещают это место чтобы испить воды и оздоровить свой организм, молодожены привязывают ленточку к рядом стоящим деревьям для укрепления своей супружеской жизни.

Во время ВОВ территория Брянской области была оккупирована нацистами вплоть до их отступления в 42-43-их годах. Примерно в тоже время на территории СССР занятой немцами активно формировались партизанские отряды которые устраивали диверсии в тылу врага. Одним из людей был Дмитрий Васильевич Емлютин.

Он возглавлял движение партизан в Брянской области и благодаря его командованию было освобождено множество населенных пунктов его родного края. В 2013 году, в городе Брянск был торжественно открыт памятник в честь знаменитого партизана. Каждый год на праздник

«9 Мая» местные жители возлагают к нему цветы, а туристы проходя мимо могут вдохновиться историей о великом командире.

Примерно в 15 км от Брянска расположена старинная усадьба рода Тенешевых. В деревне Хотылево находится не только сама усадьба, но и парк который располагается недалеко от нее. Изначально поместье принадлежало роду Тютчевых которые жили в нем на протяжении трех столетий, но позже она была продана Вячеславу Тенешеву.

В. Тенешев был знаменитым русским инженером который сыскал славу в Российской империи. До нас усадьба дошла далеко не в лучшем своем состоянии. Во время революции дом был разграблен, а во время освобождения деревни в 1943 году, немцы сильно повредили церковь которая находилась там же, пострадало и само здание. Так или иначе дух XIX века в усадьбе еще ощущается, если вы любитель истории обязательно посетите это старинное здание.

Здание построено в 1870 году купцом российским Михаилом Авраамовым. Хоть строительство велось в XIX веке здание выполнено в средневековом стиле и слегка похоже на резиденцию королей Западной Европы. На сегодняшний день особняк считается историческим наследием и в нем располагается епархиальное управление.

Во время немецкой оккупации здание было немного повреждено, но уже в 1948 году отреставрировано.

Первое упоминание места «Лесные сараи» было употреблено еще в XIX веке. В период Российской империи здесь находился артиллерийский склад, но все изменилось с приходом немцев на территорию Брянской области. Когда в 43-ем году советскими войсками был освобожден Брянск на этом месте были обнаружены массовые захоронения и вырытые ямы с горами трупов.

Когда в 43-ем году советскими войсками был освобожден Брянск на этом месте были обнаружены массовые захоронения и вырытые ямы с горами трупов.

Считается, что нацисты расстреливали местных жителей которые сопротивлялись оккупантам на протяжении всего времени пока немцы находились в Брянской области. Увековечили Лесные сараи только в 2000 году. В том же году сначала был установлен памятник расстрелянным гражданам, а через 10 лет гранитный крест. В дальнейшем здесь будет создан полноценный мемориальный комплекс.

Брянская область славится не только партизанскими отрядами, но и своими летчиками. На улице Красноармейской, практически на въезде в город расположен памятник 3-й Гвардейской истребительно-авиационной дивизии. На постаменте изображен МиГ-15, а около него стоит памятная доска со словами благодарности.

В 1969 году в 12 км от города Брянск был открыт мемориальный комплекс посвященный партизанскому движению СССР.

До строительства комплекса, на этом месте, в 41-ом году был созван сбор партизан которые противостояли нацистским оккупантам. Сегодня на этом месте собираются партизаны России, и стран СНГ чтобы постичь память об солдатах которые воевали в тот временной период.

Сегодня на этом месте собираются партизаны России, и стран СНГ чтобы постичь память об солдатах которые воевали в тот временной период.

Нет тематического видео для этой статьи.

| Видео (кликните для воспроизведения). |

Помимо комплекса туристы могут посетить музей военной техники находящийся неподалеку, а также ремесленные мастерские.

Брянский цирк находится в самом центре города и готов вместить в себя множество гостей желающих узреть акробатические трюки и экзотических животных. Здание цирка было возведено в 1975 году, и до сегодняшнего времени постоянно улучшается приобретая все более современный вид.

В 1977 году у жителей Брянска и области появилась возможность посмотреть на звезды с профессиональной точки зрения. В период советской власти здание Горно-Никольской церкви было решено передать под планетарий. С распадом СССР церковь вернули православным, но при этом планетарий не закрыли, а он теперь мирно соседствует с христианским приходом.

В 1999 году в планетарии было обновлено оборудование благодаря которому стало в разы интереснее наблюдать за звёздными объектами. Войдя внутрь посетитель этого удивительного места сможет познакомиться не только с планетами, но и почитать научную литературу, посмотреть фильмы или живые мастер классы.

Город Брянск довольно давно славится своей артиллерией которую изготавливали в городе с 1783 года на заводе «Брянский Арсенал». В течении трех столетий Брянск считался столицей производства артиллерии, и даже на старом гербе города присутствует это величавое орудие.

Оружие созданное здесь участвовало в войне против Наполеона, в Крымской войне, а также в множестве других сражений. Ныне, памятники этого величественному орудию можно посетить и увидеть в городе Брянск.

В городе Дятьково находится очень красивый православный храм который имеет хрустальный иконостас. Ни на одной точке земного шара нет подобного сооружения и туристы со всей страны съезжаются чтобы посмотреть на эту красоту.

До революции на этом же месте находился другой Хрустальный храм, но к сожалению все было разграблено и потеряно. Лишь в 2003 году архитектор Вольнова решает воскресить чудо русского зодчества и помогает спроектировать храм который будет открыт в том же году.

В поселке Красный Рог когда-то находилась настоящая усадьба драматурга и поэта А. К. Толстого. К сожалению, из старых зданий сохранился только домик хозяйственного двора и флигель поэтому наследники поэта решили возродить о нем память с помощью воссоздания старой усадьбы.

Сначала в 1967 году, в сохранившихся зданиях был создан музей поэта, а вот уже в 1990 году полностью возведена копия той усадьбы которая стояла здесь ранее.

Брянская область – земли на западе России с давних времен населенные славянскими племенами, входящие то в состав Речи Посполитой, то Литвы, то Крымского ханства. С XVI в. земли современной Брянской области вошли в состав Русского царства.

Главное богатство Брянской области – ее удивительные красивые леса, которые многими специалистами называются легкими Европы. Кроме природных красивых мест в этих краях размещено более 20 музеев, родовых домов и имений многих писателей, поэтов, художников, которым Брянская область щедро дарила вдохновение. Не меньший интерес вызывают и исторические места и архитектурные памятки прошлых лет.

Кроме природных красивых мест в этих краях размещено более 20 музеев, родовых домов и имений многих писателей, поэтов, художников, которым Брянская область щедро дарила вдохновение. Не меньший интерес вызывают и исторические места и архитектурные памятки прошлых лет.

Лес в Брянской области – одно из немногих красивых и девственных природных мест, расположенное в Неруссо-Деснянском полесье в бассейне среднего течения Десны. Организован он был в 1987 г. для охраны удивительного по красоте лесного массива, в котором произрастает более 700 видов растений, многие из которых относятся к редким видам. Основные деревья – это береза, сосна, дуб, осина, ясень, ель. Ивняки и березняки покрывают болота и низины, луговые травы и кусты занимают совсем небольшую территорию заповедника.

Леса Брянской области стали домом для 50 видов млекопитающих (лось, кабан, бурый медведь, олень, бобр, куница, косуля, заяц-беляк, рысь, горностай и т.д.), более 16 видов птиц, в том числе и исчезающих видов – беркут, орлан-белохвост, скопа, черный аист, змееяд, все 10 видов европейского дятла. В этих красивых местах проводится разведение и акклиматизация зубров.

В этих красивых местах проводится разведение и акклиматизация зубров.

С 2001 г. заповедник Брянский лес внесен ЮНЕСКО в мировую сеть биосферных резерватов.

Село Вщиж в Брянской области – историческое место, центр удельного княжества Ярослава Мудрого, разрушенное во время нашествия татаро-монголов в 1238 г. Прежнюю славу городок не восстановил, оставался небольшим селом, пока в 1840 г. неподалеку от него не были обнаружены развалины старинного храма с большим количеством исторических находок.

Привлекают туристов и археологов в этом красивом месте Брянской области останки древнего города, который был основан еще в IX в. по датировке найденных предметов обихода, украшений, оружия, развалины детинца. За стенами крепости также обнаружились интересные развалины – руины большого древнего храма с церковной утварью того времени и остатки царских врат.

Еще один красивый уникальный памятник архитектуры расположен в поселке Супонево Брянской области – это Свято-Успенский Свенский мужской монастырь, основанный в 1288 г. черниговским князем Романом Михайловичем на высоком правом берегу Десны в месте впадения в нее реки Свень. За почти 8-вековой период существования обитель неоднократно подвергалась разорению литовцами и татарами.

черниговским князем Романом Михайловичем на высоком правом берегу Десны в месте впадения в нее реки Свень. За почти 8-вековой период существования обитель неоднократно подвергалась разорению литовцами и татарами.

Изначально деревянные, в середине XVI в. постройки монастыря заменялись на каменные. Строительство велось на пожертвования Ивана IV Грозного. Так в 1578 г. был возведен красивый Успенский собор (уничтоженный в советский период вместе с домиком Петра I и несколькими башнями), церковь Антония и Феодосия Печерских, колокольня.

После закрытия в 1920 г. святое место использовали как детскую колонию, потом как склад зернохранилища, а потом и вовсе как источник строительного материала, в итоге несколько строений были утрачены навсегда. Только в 1980 г. началось восстановление Сретенской церкви, а в 1988 г. обитель открыла свои двери как музей. Только в 1992 г. обитель возвращена церкви и вновь стала действующей.

Одна из самых интересных и уникальных достопримечательностей Брянской области – музей хрусталя в городе Дятьково, где расположен и одноименный хрустальный завод Мальцовых, известный на весь мир своими красивыми изделиями. Завод в деревне Дятьково был основан в 1790 г вдовой промышленника Аким Мальцова, основателя Гусь-Хрустального завода. В конце XIX в. фабрика уже приобрела мировую славу, а село – статус города.

Завод в деревне Дятьково был основан в 1790 г вдовой промышленника Аким Мальцова, основателя Гусь-Хрустального завода. В конце XIX в. фабрика уже приобрела мировую славу, а село – статус города.

Музей хрусталя в Дятьково был открыт в 1835 г., как заводская образцовая, хранившая образцы серийной продукции, заказных изделий, экспериментов, свободного творчества, модные заграничные образцы конкурентов. Страшным ударом по музею стала ВОВ, перед оккупацией завод и его коллекция были эвакуированы, но из 3 вагонов уникального хрусталя назад вернулся только 1. В залах музея экспонируются работы мастеров завода XIX и XX вв., собрано их более 13 тыс., что делает его самым крупным не только в России, но и среди музеев мира.

Настоящая диковина музея – остатки внутреннего убранства Преображенского храма, разрушенного революцией. Выстроенный при заводе, этот храм украшался хрустальных дел мастерами, поэтому и вся его красота была отлита в хрустале, в частности, единственный в мире хрустальный иконостас.

Храм-памятник «Неопалимая Купина» — прямой наследник Преображенского храма (1810 г.) с уникальным красивым хрустальным иконостасом при хрустальном заводе в Дятьково. Вплоть до 1862 г. Преображенский собор украшали хрустальным декором, расширялся и перестраивался. Первая волна послереволюционного вандализма не коснулся уникального храма, но уже в 1929 г. уникальное убранство храма было уничтожено.

Но современные мастера хрустального завода решили заново создать хрустальное чудо – в 2003 г. в Дятьково освятили новую церковь Неопалимой Купины, за основу стиля ее хрустального убранства взяли одну-единственную плитку от Преображенского иконостаса, чудом сохранившуюся и найденную в пруду.

Одно из самых популярных мест Брянкой области – музей-усадьба А.К. Толстого в Красном Роге. Изначально красивая усадьба, построенная в середине XVIII в. и окруженная парком принадлежала графу Разумовскому, а в 1836 г. перешла к семье писателя.

Детство и отрочество Алексея Константиновича Толстого прошли в Красном роге, соседство имения с брянскими лесами и богатый народный эпос этих красивых мест нашли свое отражение во многих произведениях писателя. С 1859 г. Толстой переехал в усадьбу на постоянное жительство, где и скончался в 1875 г. литературный музей открыли в этом месте в 1967 г., одно из зданий комплекса – Охотничий дом был уничтожен во время ВОВ, но его восстановили в 1993 г.

С 1859 г. Толстой переехал в усадьбу на постоянное жительство, где и скончался в 1875 г. литературный музей открыли в этом месте в 1967 г., одно из зданий комплекса – Охотничий дом был уничтожен во время ВОВ, но его восстановили в 1993 г.

Достопримечательности Брянской области представлены на этой странице в виде рейтинга на основе отзывов туристов. Так что же интересного посмотреть в Брянской области? Ниже все достопримечательности Брянской области собраны в одной сводной таблице: каждая достопримечательность снабжена крупной фоткой, подробным описанием, адресом и телефоном, помечена на карте, и к ней любой турист может оставить свой отзыв.

- Все достопримечательности (9)

- Архитектура: здания и сооружения (0)

- Храмы и монастыри (3)

- Музеи, выставки и галереи (4)

- Смотровые площадки (0)

- Памятники и монументы (1)

- Исторические районы, улицы, площади (1)

- Природные объекты, сады и парки (0)

- Парки развлечений, аквапарки (0)

- Зоопарки, аквариумы (0)

- Театры, кино, цирки и стадионы (0)

- Фестивали и праздники (0)

- Рынки, шоппинг, магазины (0)

- Мемориалы и кладбища (0)

- Техногенные достопримечательности (0)

- Учебные и научные заведения (0)

- Информационные центры для туристов (0)

Историко-литературный музей-заповедник Тютчева «Овстуг»

Брянская область богата историческими и современными достопримечательностями, и сегодня на территории области расположилось примерно 1800 архитектурных и культурных памятников.

Достопримечательности Брянской области представлены наследием церковного зодчества, историческими усадебными комплексами, природными заповедниками, архитектурными строениями и памятниками, посвященными прославившимся личностям, и другими. Значительное число достопримечательностей Брянской области сосредоточилось в областном центре – городе Брянске.

Главной достопримечательностью города считается Покровская гора – его исторический центр. Здесь же находятся две самые старые улицы города – Февральская и Покровская гора, и ведут от былинного города Руси к современному индустриально-развитому современному центру. В городе расположилось множество памятников и достопримечательностей, посвященных Великой Отечественной войне: скульптуры Баяна и Александра Пересвета, Курган Бессмертия, памятники неизвестным солдатам и братские могилы с вечным огнем. В Брянской области есть великолепный мемориальный комплекс «Партизанская поляна», где ежегодно проводятся различные мероприятия и события, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Среди достопримечательностей Брянска стоит отметить его городские постройки: церкви Вознесения на Бережке, Спасо-Гробовская и Рождества Пресвятой Богородицы. В городе есть пешеходная улица – бульвар Гагарина, которую называют «местным Арбатом».

Среди достопримечательностей Брянска стоит отметить его городские постройки: церкви Вознесения на Бережке, Спасо-Гробовская и Рождества Пресвятой Богородицы. В городе есть пешеходная улица – бульвар Гагарина, которую называют «местным Арбатом».

Главной достопримечательностью Брянской области, пожалуй, можно назвать Брянский лес. В Брянском лесу водятся различные представители фауны и произрастают разнообразные виды растений, кустарников и деревьев. В заповеднике «Брянский лес», представлены все виды дятлов, существующих в нашей стране. По всей Брянской области расположились живописные усадьбы известных личностей: родовое поместье Тютчевых и великолепная усадьба А.К. Толстого. Главная православная достопримечательность Брянской области – Свенский Свято-Успенский монастырь в с. Супонево, есть в области и мужской монастырь. Небольшое город Брянской области, Трубчевск, считается целой достопримечательностью, поскольку на его территории сосредоточились такие памятные постройки как церковь Ильи Пророка, Преображенская церковь, раскинулся парк им. Горького, откуда открывается прекрасная панорама на реку Десну.

Горького, откуда открывается прекрасная панорама на реку Десну.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена на средства брянского купца Афанасия Бабаева в честь пребывания в Брянске Александра I, который остановился в доме купца. На месте нынешней каменной церкви располагалась старая кладбищенская церковь из дерева. В советское время храм был закрыт и был возвращен верующим одним из последних в Брянске — в 2005 году.

Авария на Чернобыльской атомной станции потрясла весь мир. Погибли тысячи, а получили радиационное воздействие миллионы людей. Облучение, радиационные ожоги, онкологические заболевания и врожденные патологии — жертвы аварии по сей день живут и страдают от различных недугов. Памятники жертвам аварии установлены во многих городах, в том числе и в Брянске, часть области которого так же попала в зону заражения.

На местах явлений чудотворных икон и образов часто возводились часовни, храмы и монастыри. Не исключение и Свято-Успенский Свенский монастырь. Он является одним из старейших в России и основан брянским князем Романом Михайловичем. За века своего существования он не раз был разорен, восстанавливался. В советское время был закрыт и почти полностью разрушен. В конце прошлого века возращен православной церкви и активно восстанавливается.

Он является одним из старейших в России и основан брянским князем Романом Михайловичем. За века своего существования он не раз был разорен, восстанавливался. В советское время был закрыт и почти полностью разрушен. В конце прошлого века возращен православной церкви и активно восстанавливается.

С виду такой простой памятник несет в себе большую смысловую нагрузку. Памятник воинам-водителям возвышается над трассой Брянск-Орел неподалеку от въезда в город. 30-метровый пилон заметен издали, а у памятника висит небольшой плакат, призывающий всех проезжающих мимо погудеть в знак памяти всем водителям, павшим в Великой Отечественной войне.

Одним из главных символов Брянска можно смело назвать курган Бессмертия. Он, как и многие другие сооружения, посвященным военным подвигам наших дедов, но у него есть свои тайны и особенности. Например, создавалась насыпь кургана руками горожан, комсомольцев и волонтеров, а земля туда завезена с разных уголков нашей страны. Внутри монумента заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 2017 году.

Практически каждый город России может похвастаться своими знаменитыми выходцами. Это люди, которых знает вся страна, а порой и весь мир. Вот и Брянск может может похвастать своими знаменитыми людьми — Федором Тютчевым и Алексеем Толстым. А на самом деле ведь мало кто знает, что родились они на Брянской земле и тут им посвящены отдельные музеи и выставки, одни из которых находится в литературном музее.

Брянский театр драмы радует своих зрителей отличными постановками уже более 80 лет. Он создан после революции, разрушен Великой отечественной войной, заново отстроен и работает по сей день. На его сцене ставят произведения отечественных и мировых классиков, театр гастролирует по странам России и ближнего зарубежья, участвует в различных международных и российских фестивалях.

Великий русский поэт, дипломат и публицист Федор Иванович Тютчев родился и провел свое детство в нынешней Брянской области. Жители Брянска гордятся таким именитым земляком и одним из знаков почтения к поэту стал памятник, установленный в сквере перед областным театром драмы им. А.К. Толстого. Прогуляться по скверу, осмотреть памятник и посидеть на лавочках в тени стало доброй традицией у жителей Брянска.

А.К. Толстого. Прогуляться по скверу, осмотреть памятник и посидеть на лавочках в тени стало доброй традицией у жителей Брянска.

Спасо-Гробовская церковь, или, как она еще называется — Преображенская, является самой «молодой» церковью Брянска. Построена она в 1904 году, хотя ее история начинается с XIII века, когда найдены первые упоминания о Преображенской церкви. Спасо-гробовская церковь заменила собой старую деревянную церковь, в 1929 году она была закрыта, в здании располагались различные государственные учреждения, в конце прошлого века храм вернули церкви.

Где же еще стоять памятнику паровоза, если не на железнодорожном вокзале. Гостей города на станции Брянск-1, встречает памятник паровозу Эр 787-70, который верой и правдой служил в Великую Отечественную войну, перевозя различные грузы. Он был достаточно легким для езды по постоянно восстанавливаемым железнодорожным путям и достаточно простым в ремонте, что и сделало его наиболее используемым во время войны.

Набережную в городе построили к тысячелетию Брянска, главной водной артерией которого является Десна. Река разделила город на 4 района, которые соединяют мосты.

Река разделила город на 4 района, которые соединяют мосты.

Десна тянется по городу на 20 км. Самый благоустроенный участок ее берега – 5-километровая улица Калинина, которая берет свое начало на северо-востоке (Набережная площадь) и идет на юго-запад (Московский проспект). Это важная городская транспортная артерия, по которой происходит движение троллейбусов и автобусов.

История Брянского краеведческого музея насчитывает без малого столетнюю историю. Основанный в 1921 году, он пережил Гражданскую и Великую отечественную войну, был разграблен фашистами, но все равно собрал воедино свои фонды и радует жителей и гостей Брянска интересной и многогранной композицией и имеет множество филиалов в городе и по всей области.

История Брянска уходит корнями в далекое прошлое. Впервые он упоминается в Ипатьевской летописи как город Дьбрянск. Археологи утверждают, кто город возник во второй половине 10 века, и год его основания принято считать 985 год. Город рос и расширялся, у него появлялись защитники и покровители, одним из которых стал Александр Пересвет, увековеченный в памятнике на Покровской горе с одной скульптурной композиции с Баяном.

Партизанское движение во время войны имело огромную роль. Партизаны были во всех городах и даже самых отдаленных уголках СССР и не давали спокойно жить фашистским оккупантам. В честь Брянских партизан и воинов-освободителей на одной из центральных площадей города установлен памятник, состоящий из трех композиций. Перед памятником постоянно горит Вечный огонь.

Есть в Брянске одна очень необычная достопримечательность, причем единственная в России. Это памятник токарному станку. Памятники людям, животным или посвященные каким-либо профессиям — это уже привычно. А токарный станок не на каждом углу встретишь. Горожанам и гостям города этот станок напоминает о подвиге рабочих во время Великой Отечественной войны.

Парк-музей имени А.К. Толстого отмечен в монографии «Парки мира», которая описывает 400 самых необычных парков нашей планеты. Парк, занимающий территорию почти три гектара, отличается от всех остальных городских парков своей необычной организацией, скульптурами и фонтанами. Он расположился в центральном районе Брянска и является одним из любимых мест посещения для горожан.

Он расположился в центральном районе Брянска и является одним из любимых мест посещения для горожан.

Покровский собор является одним из старейших храмов Брянской православной церкви. Первые упоминания о нем встречаются в книгах XVI века. Каменный храм построен в XVII веке и с тех пор неоднократно изменялся, перестраивался, в прошлом веке нем почти не проходили службы, помещения были отданы под государственные нужды. В конце 20-го столетия храм вернули православной церкви и богослужения там проводятся по сей день.

Когда-то Брянский завод «Арсенал» производил четверть пушек для Российской армии. История завода начинается в XVIII веке, когда при Петре Первом там работами мастерские по производству холодного оружия. По указу Екатерины II был создан литейный завод по изготовлению пушек. Эти орудия участвовали во многих сражениях, таких как Бородинское, стояли на обороне Севастополя в Крымской войне, грохотали в русско-турецкой войне.

Всеми любимый Брянский областной театр кукол начал радовать горожан в 1972 году. С тех пор на его сцене было поставлено более двухсот спектаклей, в настоящее время в репертуар входит более тридцати постановок. Театр является участником многих российских и международных фестивалей, организует благотворительные спектакли для детей, гастролирует по Брянской области, России, Украине, Белоруссии и многим другим странам.

С тех пор на его сцене было поставлено более двухсот спектаклей, в настоящее время в репертуар входит более тридцати постановок. Театр является участником многих российских и международных фестивалей, организует благотворительные спектакли для детей, гастролирует по Брянской области, России, Украине, Белоруссии и многим другим странам.

Красивое звездное небо с детства вызывает интерес, да и в более старшем возрасте далеко не все знают, как устроена наша вселенная, из чего образуются звезды и почему Земля вращается вокруг Солнца. На эти и многие другие вопросы может дать ответ Брянский планетарий, который существует в городе с 1977 года. Там читается множество интереснейших лекций, проводятся экскурсии и проходят различные выставки.

Брянск может гордиться своими талантливыми горожанами, в числе которых известные художники Алексей и Сергей Ткачевы. Музей, полностью посвященный их работам, открыт в Брянске в 1995 и с тех пор стал своеобразным культурным центром города — там проходят выставки, конференции, круглые столы. В 2008 году здание музея было отреставрировано и расширено, и теперь может принять еще больше посетителей.

В 2008 году здание музея было отреставрировано и расширено, и теперь может принять еще больше посетителей.

История Брянска началась в X веке со строительства оборонительной крепости, которая со временем превратилась в один из важных культурных и духовных центров Юго-Западной Руси. К сожалению, до наших дней не сохранились даже ее руины. Однако серьезное развитие региона началось только во времена Петра Великого, когда Брянск был выбран в качестве перевалочной базы для организации Азовских походов.

В городе немало достойных внимания туристических объектов: православные церкви, памятные мемориалы в честь защитников и героев Великой Отечественной войны, музеи и театры. Через Брянск протекает живописная Двина, чей правый берег эффектно возвышается над водной гладью, а левый испещрен небольшими песчаными косами.

Что посмотреть и куда сходить в Брянске?

Самые интересные и красивые места для прогулок. Фотографии и краткое описание.

Монумент в честь павших во время Великой Отечественной войны. Он стоит на вершине искусственного холма в парке «Соловьи». Памятник выполнен в виде пилонов, которые складываются в пятиконечную звезду. Вокруг находится широкая площадка, откуда хорошо виден левый берег Десны. Землю для создания кургана доставили с братских могил, расположенных в Брянской области и городах-героях СССР. Монумент возводился в период 1967-1972 гг.

Он стоит на вершине искусственного холма в парке «Соловьи». Памятник выполнен в виде пилонов, которые складываются в пятиконечную звезду. Вокруг находится широкая площадка, откуда хорошо виден левый берег Десны. Землю для создания кургана доставили с братских могил, расположенных в Брянской области и городах-героях СССР. Монумент возводился в период 1967-1972 гг.

Пешеходная улица в историческом центре Брянска протяженностью 1 км. Она начинается с лестницы в прибрежной части и дальше переходит в пологую аллею. Изначальное название места – Рождественская гора в честь разрушенного в советское время храма Рождества Христова. На бульваре установлен памятник Ю. А. Гагарину (космонавт посещал Брянск в 1966 году и гулял по этой улице). Большее количество домов были построены в XIX веке.

На Покровской горе установлены два известных памятника: скульптурная группа, изображающая богатыря Пересвета – участника Куликовской битвы, и гусляра Бояна, а также монумент в честь 1000-летия города, выполненный в виде стелы и венчающей ее фигуры женщины с серпом и молотом. По краям находятся другие фигуры: солдата, рабочего и революционера. С вершины горы открывается прекрасная панорама города и берегов Десны.

По краям находятся другие фигуры: солдата, рабочего и революционера. С вершины горы открывается прекрасная панорама города и берегов Десны.

Современная площадь Партизан возникла на месте исторической Хлебной площади, бывшей на городском плане еще в XVIII веке. Главной ее достопримечательностью является памятник освободителям Брянска, воздвигнутый в 1960-х годах и прославляющий подвиг солдат и партизан Брянщины. Монумент состоит из 22-метрового обелиска Победы и расположенных по бокам скульптурных групп, изображающих партизан и воинов.

Музей заработал в 1921 году. Основу его коллекции составило имущество, конфискованное из церквей и дворянских усадеб. До немецкой оккупации в период ВОВ количество экспонатов превышало 2000, но эти фонды были уничтожены. Повторно учреждение открылось в 1949 году, материал для выставок пришлось собирать заново. На сегодняшний день экспозиция состоит из нескольких отделов, посвященных археологии, природе края, этнографии и истории.

А. П. и С. П. Ткачевы – русские живописцы, уроженцы Брянской губернии. Музей в их честь был открыт в 1995 году на территории небольшого особняка начала XX века, расположенного неподалеку от фамильного дома братьев, который был разрушен во время ВОВ. Коллекция состоит из картин, личных вещей, документов, касающихся жизни и деятельности художников. В музее проводятся интересные тематические экскурсии.

Старейший театр области, основанный в 1926 году. Он находится в здании бывшего Дома Советов, возведенного по проекту московского архитектора А. З. Гринберга в то же время. Оно представляет собой смесь классического стиля и советского конструктивизма. Главный вход оформлен в виде традиционного портика с колоннами и украшен лепными барельефами. Сооружение было разрушено во время ВОВ и восстановлено в 1949 году.

В основном, репертуар театра ориентирован на детей и подростков, но также есть постановки для взрослых – пьесы по произведениям Шекспира, Пушкина, Островского, Мольера и других драматургов. В 2013 году сцену объединили с Брянским областным театром кукол. Спектакли проходят в здании 1960 года, возведенном в стиле позднего классицизма. Труппа регулярно выезжает на гастроли, участвует в фестивалях и занимается благотворительностью.

В 2013 году сцену объединили с Брянским областным театром кукол. Спектакли проходят в здании 1960 года, возведенном в стиле позднего классицизма. Труппа регулярно выезжает на гастроли, участвует в фестивалях и занимается благотворительностью.

Собор был возведен в 2012 году. Он стал преемником разрушенного в 1968 году храма. До окончания строительных работ главным религиозным учреждением города считалась Воскресенская церковь. Здание представляет собой классический четверик, завершающийся декоративными арками и увенчанный пятью куполами. Рядом находится колокольня «Пересвет», достигающая в высоту 80 метров. На ее вершину водружен купол с крестом.

Православный храм, построенный в классическом стиле и манере барокко в середине XVIII века в качестве собора женской Воскресенской обители, прекратившей существование в 1766 году. Внутри здания сохранилась роспись XIX века. В результате реставрации 1980-х годов сооружение снова обрело исторический облик (в 1930-х годах ему был нанесен существенный ущерб после закрытия и переоборудования под комбинат бытового обслуживания).

Покровский собор находится на одноименной горе. Он считается самым старым храмом Брянска. Каменное здание возвели в 1698 году на замену деревянной церкви 1603 года, простоявшей почти век. Средства на строительство выделил стольник Е. Т. Алымов. В начале XIX столетия перестроили колокольню. В архитектурном плане здание представляет собой смесь традиций русского зодчества XVII века с приемами нарышкинского барокко.

Православный храм начала XX века, построенный на деньги церковного старосты и купца П. С. Могилевцева. Над проектом работал брянский архитектор Н. А. Лебедев, который выбрал для своего творения неорусский стиль. Название «Спасо-Гробовский» храм получил из-за того, что его возвели на месте захоронения Нектария и Нафанаила – местных епископов. В 1930-х годах церковь закрыли и разрушили ее верхнюю часть, восстановление началось в 1980-х годах.

Главный храм Горно-Никольской обители, построенный в XVII веке в стиле барокко (колокольня имеет ярко выраженные черты классицизма). До наших дней он дошел практически в неизмененном виде, не сохранилась только внутренняя роспись. В советское время внутри размещались архив и планетарий, в 1999 году здание передали РПЦ. Монастырь на основе храма был образован в 2002 году.

До наших дней он дошел практически в неизмененном виде, не сохранилась только внутренняя роспись. В советское время внутри размещались архив и планетарий, в 1999 году здание передали РПЦ. Монастырь на основе храма был образован в 2002 году.

Обитель является самой древней на Брянщине, она была основана в конце XIII века. Однако самые старые постройки, сохранившиеся до наших дней, относятся к XVIII столетию. Первый раз монастырь упразднили в 1830 году, но спустя три года он возродился в качестве женского. Повторное закрытие произошло в XX веке после прихода Советской власти. В 2002 году монашеская жизнь возобновилась.

Мужская обитель, основанная, согласно неподтвержденным данным, в 1288 году. Письменные упоминания о монастыре можно встретить в источниках XVI века, когда по указу Ивана Грозного на этом месте возвели два каменных храма. Большинство построек относятся к так называемому слободскому барокко, характерному для церковного строительства Украины в XVII столетии. Изначально учреждение называлось Свинский монастырь, но позже его переименовали во избежание недоразумений.

Изначально учреждение называлось Свинский монастырь, но позже его переименовали во избежание недоразумений.

Городской парк, основанный в 1936 году. Он носит имя А. К. Толстова, который родился на Брянщине и последние годы своей жизни провел в доме своего детства. Согласно изначальному проекту, создатели планировали разместить на территории посвященную писателю экспозицию, но этого не произошло. В парке представлена коллекция интересных деревянных скульптур, украшающих аллеи, для посетителей работают аттракционы и кафе.

Мемориальный комплекс, расположенный в 12 км от Брянска в том самом месте, где во времена ВОВ встречались партизанские отряды для координации и планирования дальнейших действий против немецких оккупантов. В постепенно сформировавшийся скульптурный ансамбль входят 20-метровый обелиск, мраморные стелы, стена памяти, музей, выставка военной техники, Аллея памяти и Вечный огонь.

Во время ВОВ немецкие войска расстреляли более 300 мирных жителей деревеньки Хацунь и сожгли дотла все дома. Мемориал в честь погибших поставили в 1980-х годах, но вскоре он обветшал. В 2011 году в день 70-летия трагических событий был торжественно открыт обновленный комплекс памятников. На сегодняшний момент он включает музей, братскую могилу, стелы с мемориальными досками, стену памяти и часовню.

Мемориал в честь погибших поставили в 1980-х годах, но вскоре он обветшал. В 2011 году в день 70-летия трагических событий был торжественно открыт обновленный комплекс памятников. На сегодняшний момент он включает музей, братскую могилу, стелы с мемориальными досками, стену памяти и часовню.

Овстуг – фамильная усадьба Тютчевых, расположенная в одноименном селе (они владели имением со второй половины XVIII века). К сожалению, исторические постройки не сохранились, так как после национализации имущества в первые годы Советской власти их разобрали на стройматериалы. Господский дом воссоздали в 1980-х годах, после чего на его территории открыли музей им. Ф. И. Тютчева.

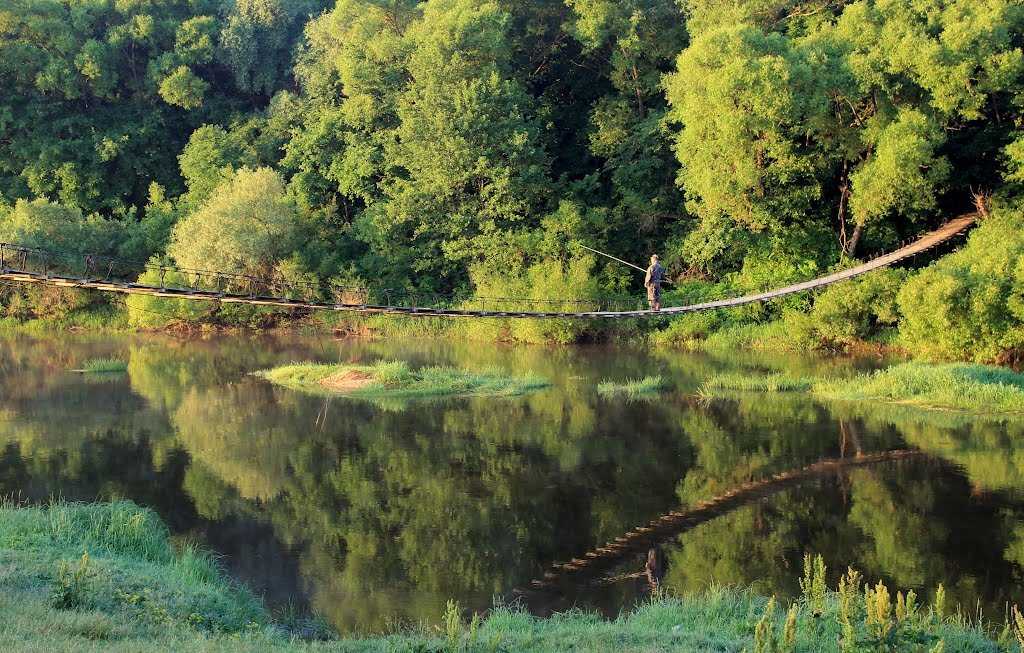

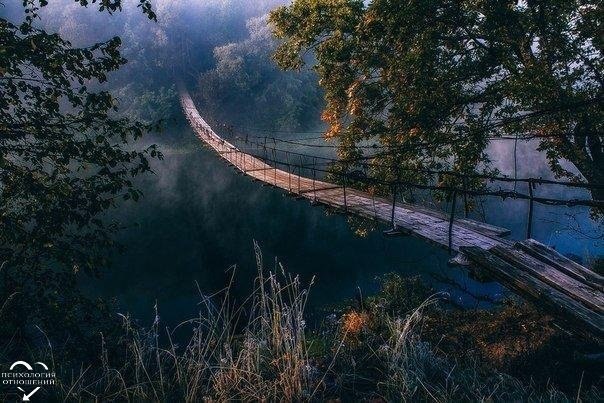

Десна является левым притоком Днепра, она протекает по территории России и Украины. С самых древних времен она считалась важной транспортной артерией, соединяющей земли Киевской Руси с местностью, расположенной вдоль Дона и Оки. На Десне стоит Брянск и несколько сел области и соседней Смоленщины. Сегодня река считается одной из самых красивых в Восточной Европе.

Автор статьи: Юлия Ткач

Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Я уже чуть менее 9 лет работаю в туристическом бизнесе. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю нужную информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте необходима консультация со специалистами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Куда можно съездить в брянской области

Красивые места Брянской области

Брянская область – земли на западе России с давних времен населенные славянскими племенами, входящие то в состав Речи Посполитой, то Литвы, то Крымского ханства. С XVI в. земли современной Брянской области вошли в состав Русского царства.

Главное богатство Брянской области – ее удивительные красивые леса, которые многими специалистами называются легкими Европы. Кроме природных красивых мест в этих краях размещено более 20 музеев, родовых домов и имений многих писателей, поэтов, художников, которым Брянская область щедро дарила вдохновение. Не меньший интерес вызывают и исторические места и архитектурные памятки прошлых лет.

Кроме природных красивых мест в этих краях размещено более 20 музеев, родовых домов и имений многих писателей, поэтов, художников, которым Брянская область щедро дарила вдохновение. Не меньший интерес вызывают и исторические места и архитектурные памятки прошлых лет.

Заповедник «Брянский лес»

Лес в Брянской области – одно из немногих красивых и девственных природных мест, расположенное в Неруссо-Деснянском полесье в бассейне среднего течения Десны. Организован он был в 1987 г. для охраны удивительного по красоте лесного массива, в котором произрастает более 700 видов растений, многие из которых относятся к редким видам. Основные деревья – это береза, сосна, дуб, осина, ясень, ель. Ивняки и березняки покрывают болота и низины, луговые травы и кусты занимают совсем небольшую территорию заповедника.

Леса Брянской области стали домом для 50 видов млекопитающих (лось, кабан, бурый медведь, олень, бобр, куница, косуля, заяц-беляк, рысь, горностай и т. д.), более 16 видов птиц, в том числе и исчезающих видов – беркут, орлан-белохвост, скопа, черный аист, змееяд, все 10 видов европейского дятла. В этих красивых местах проводится разведение и акклиматизация зубров.

д.), более 16 видов птиц, в том числе и исчезающих видов – беркут, орлан-белохвост, скопа, черный аист, змееяд, все 10 видов европейского дятла. В этих красивых местах проводится разведение и акклиматизация зубров.

С 2001 г. заповедник Брянский лес внесен ЮНЕСКО в мировую сеть биосферных резерватов.

Село Вщиж в Брянской области – историческое место, центр удельного княжества Ярослава Мудрого, разрушенное во время нашествия татаро-монголов в 1238 г. Прежнюю славу городок не восстановил, оставался небольшим селом, пока в 1840 г. неподалеку от него не были обнаружены развалины старинного храма с большим количеством исторических находок.

Привлекают туристов и археологов в этом красивом месте Брянской области останки древнего города, который был основан еще в IX в. по датировке найденных предметов обихода, украшений, оружия, развалины детинца. За стенами крепости также обнаружились интересные развалины – руины большого древнего храма с церковной утварью того времени и остатки царских врат.

Свято-Успенский Свенский мужской монастырь

Еще один красивый уникальный памятник архитектуры расположен в поселке Супонево Брянской области – это Свято-Успенский Свенский мужской монастырь, основанный в 1288 г. черниговским князем Романом Михайловичем на высоком правом берегу Десны в месте впадения в нее реки Свень. За почти 8-вековой период существования обитель неоднократно подвергалась разорению литовцами и татарами.

Изначально деревянные, в середине XVI в. постройки монастыря заменялись на каменные. Строительство велось на пожертвования Ивана IV Грозного. Так в 1578 г. был возведен красивый Успенский собор (уничтоженный в советский период вместе с домиком Петра I и несколькими башнями), церковь Антония и Феодосия Печерских, колокольня.

После закрытия в 1920 г. святое место использовали как детскую колонию, потом как склад зернохранилища, а потом и вовсе как источник строительного материала, в итоге несколько строений были утрачены навсегда. Только в 1980 г. началось восстановление Сретенской церкви, а в 1988 г. обитель открыла свои двери как музей. Только в 1992 г. обитель возвращена церкви и вновь стала действующей.

Только в 1980 г. началось восстановление Сретенской церкви, а в 1988 г. обитель открыла свои двери как музей. Только в 1992 г. обитель возвращена церкви и вновь стала действующей.

Музей хрусталя в г. Дятьково

Одна из самых интересных и уникальных достопримечательностей Брянской области – музей хрусталя в городе Дятьково, где расположен и одноименный хрустальный завод Мальцовых, известный на весь мир своими красивыми изделиями. Завод в деревне Дятьково был основан в 1790 г вдовой промышленника Аким Мальцова, основателя Гусь-Хрустального завода. В конце XIX в. фабрика уже приобрела мировую славу, а село – статус города.

Музей хрусталя в Дятьково был открыт в 1835 г., как заводская образцовая, хранившая образцы серийной продукции, заказных изделий, экспериментов, свободного творчества, модные заграничные образцы конкурентов. Страшным ударом по музею стала ВОВ, перед оккупацией завод и его коллекция были эвакуированы, но из 3 вагонов уникального хрусталя назад вернулся только 1. В залах музея экспонируются работы мастеров завода XIX и XX вв., собрано их более 13 тыс., что делает его самым крупным не только в России, но и среди музеев мира.

В залах музея экспонируются работы мастеров завода XIX и XX вв., собрано их более 13 тыс., что делает его самым крупным не только в России, но и среди музеев мира.

Настоящая диковина музея – остатки внутреннего убранства Преображенского храма, разрушенного революцией. Выстроенный при заводе, этот храм украшался хрустальных дел мастерами, поэтому и вся его красота была отлита в хрустале, в частности, единственный в мире хрустальный иконостас.

Храм-памятник «Неопалимая Купина»

Храм-памятник «Неопалимая Купина» – прямой наследник Преображенского храма (1810 г.) с уникальным красивым хрустальным иконостасом при хрустальном заводе в Дятьково. Вплоть до 1862 г. Преображенский собор украшали хрустальным декором, расширялся и перестраивался. Первая волна послереволюционного вандализма не коснулся уникального храма, но уже в 1929 г. уникальное убранство храма было уничтожено.

Но современные мастера хрустального завода решили заново создать хрустальное чудо – в 2003 г. в Дятьково освятили новую церковь Неопалимой Купины, за основу стиля ее хрустального убранства взяли одну-единственную плитку от Преображенского иконостаса, чудом сохранившуюся и найденную в пруду.

в Дятьково освятили новую церковь Неопалимой Купины, за основу стиля ее хрустального убранства взяли одну-единственную плитку от Преображенского иконостаса, чудом сохранившуюся и найденную в пруду.

Музей-усадьба А. К. Толстого

Одно из самых популярных мест Брянкой области – музей-усадьба А.К. Толстого в Красном Роге. Изначально красивая усадьба, построенная в середине XVIII в. и окруженная парком принадлежала графу Разумовскому, а в 1836 г. перешла к семье писателя.

Детство и отрочество Алексея Константиновича Толстого прошли в Красном роге, соседство имения с брянскими лесами и богатый народный эпос этих красивых мест нашли свое отражение во многих произведениях писателя. С 1859 г. Толстой переехал в усадьбу на постоянное жительство, где и скончался в 1875 г. литературный музей открыли в этом месте в 1967 г., одно из зданий комплекса – Охотничий дом был уничтожен во время ВОВ, но его восстановили в 1993 г.

Города Брянской области

Интерактивная карта Брянской области

Брянская область – города и достопримечательности. Выбрав на карте объект, Вы можете перейти на его страницу, где посмотреть описание, режим работы, как доехать, ознакомиться с отзывами, оставить свой отзыв о посещении. На основе отзывов формируется рейтинг городов и достопримечательностей, гостиниц и кафе, любых других объектов, интересных автопутешественникам.

Выбрав на карте объект, Вы можете перейти на его страницу, где посмотреть описание, режим работы, как доехать, ознакомиться с отзывами, оставить свой отзыв о посещении. На основе отзывов формируется рейтинг городов и достопримечательностей, гостиниц и кафе, любых других объектов, интересных автопутешественникам.

Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX

Достопримечательности Брянской области

Памятник водителям (Брянск) ☆☆☆☆☆

Рейтинг: 94.91

Музей хрусталя (Дятьково) ☆☆☆☆

Рейтинг: 63.92

Курган бессмертия (Брянск) ☆☆☆☆

Рейтинг: 62.50

Покровская гора (Брянск) ☆☆☆

Рейтинг: 60.02

Преображенская Спасо-Гробовская церковь (Брянск) ☆☆☆☆☆

Рейтинг: 55.36

Брянский кафедральный собор и колокольня “Пересвет” (Брянск) ☆☆☆☆☆

Рейтинг: 54. 70

70

Полный список достопримечательностей

Выше представлены несколько самых популярных достопримечательностей Брянской области. 132 достопримечательности, 2 сервиса, 30 гостиниц, 27 кафе можно найти на страницах сайта по ссылкам из таблицы. Можно перейти как на страницу города (столбец слева), где будут указаны все достопримечательности, так и на страницу с отфильтрованными объектами конкретного типа.

А ещё у нас работает поиск (меню слева, самая верхняя кнопка).

1) and t. >

| Город | Архитектура | Музеи | Панорамы | Природа | Руины | Скульптура | Техника | Гостиницы | Кафе, рестораны | Сервис |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Алешня | 1 | |||||||||

| Алтухово | 1 | |||||||||

| Баклань | 1 | |||||||||

| Балыкино | 1 | |||||||||

| Белые Берега | 2 | 1 | 1 | |||||||

| Бобрик | 1 | |||||||||

| Брянск | 13 | 6 | 8 | 1 | 25 | 20 | 1 | |||

| Бытошь | 1 | |||||||||

| Великая Топаль | 1 | |||||||||

| Выгоничи | 2 | 1 | ||||||||

| Высокое | 2 | |||||||||

| Добрунь | 1 | |||||||||

| Дубровка | 1 | |||||||||

| Душатин | 1 | |||||||||

| Дятьково | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| Жирятино | 2 | |||||||||

| Ивот | 2 | 1 | 1 | |||||||

| Казиловка | 1 | |||||||||

| Карачев | 7 | 2 | 1 | |||||||

| Климово | 1 | 1 | 1 | |||||||

| Клинцы | 3 | 1 | 3 | |||||||

| Козелкино | 1 | |||||||||

| Колюды | 1 | |||||||||

| Красный Рог | 2 | |||||||||

| Лакомая Буда | 1 | |||||||||

| Локоть | 5 | 1 | ||||||||

| Ляличи | 1 | |||||||||

| Мглин | 2 | |||||||||

| Новозыбков | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||

| Овстуг | 2 | 2 | ||||||||

| Погар | 1 | 1 | ||||||||

| Почеп | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| Севск | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| Сеща | 1 | 1 | 2 | |||||||

| Сопыч | 1 | |||||||||

| Стародуб | 3 | |||||||||

| Сураж | 2 | 1 | ||||||||

| Трубчевск | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||

| Унеча | 2 | 1 | ||||||||

| Фокино | 1 | 1 | 1 | |||||||

| Хацунь | 1 | 1 | ||||||||

| Хотылево | 1 | 1 | ||||||||

| Чернетово | 1 | |||||||||

| Юдиново | 1 |

Фотографии Брянской области

Фотографии отобраны случайным образом. Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть все фотографии Брянской области.

Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть все фотографии Брянской области.

Достопримечательности Брянской области

Авария на Чернобыльской атомной станции потрясла весь мир. Погибли тысячи, а получили радиационное воздействие миллионы людей. Облучение, радиационные ожоги, онкологические заболевания и врожденные патологии — жертвы аварии по сей день живут и страдают от различных недугов. Памятники жертвам аварии установлены во многих городах, в том числе и в Брянске, часть области которого так же попала в зону заражения.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена на средства брянского купца Афанасия Бабаева в честь пребывания в Брянске Александра I, который остановился в доме купца. На месте нынешней каменной церкви располагалась старая кладбищенская церковь из дерева. В советское время храм был закрыт и был возвращен верующим одним из последних в Брянске — в 2005 году.

На местах явлений чудотворных икон и образов часто возводились часовни, храмы и монастыри. Не исключение и Свято-Успенский Свенский монастырь. Он является одним из старейших в России и основан брянским князем Романом Михайловичем. За века своего существования он не раз был разорен, восстанавливался. В советское время был закрыт и почти полностью разрушен. В конце прошлого века возращен православной церкви и активно восстанавливается.

Не исключение и Свято-Успенский Свенский монастырь. Он является одним из старейших в России и основан брянским князем Романом Михайловичем. За века своего существования он не раз был разорен, восстанавливался. В советское время был закрыт и почти полностью разрушен. В конце прошлого века возращен православной церкви и активно восстанавливается.

С виду такой простой памятник несет в себе большую смысловую нагрузку. Памятник воинам-водителям возвышается над трассой Брянск-Орел неподалеку от въезда в город. 30-метровый пилон заметен издали, а у памятника висит небольшой плакат, призывающий всех проезжающих мимо погудеть в знак памяти всем водителям, павшим в Великой Отечественной войне.

Одним из главных символов Брянска можно смело назвать курган Бессмертия. Он, как и многие другие сооружения, посвященным военным подвигам наших дедов, но у него есть свои тайны и особенности. Например, создавалась насыпь кургана руками горожан, комсомольцев и волонтеров, а земля туда завезена с разных уголков нашей страны. Внутри монумента заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 2017 году.

Внутри монумента заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 2017 году.

Брянский театр драмы радует своих зрителей отличными постановками уже более 80 лет. Он создан после революции, разрушен Великой отечественной войной, заново отстроен и работает по сей день. На его сцене ставят произведения отечественных и мировых классиков, театр гастролирует по странам России и ближнего зарубежья, участвует в различных международных и российских фестивалях.

Великий русский поэт, дипломат и публицист Федор Иванович Тютчев родился и провел свое детство в нынешней Брянской области. Жители Брянска гордятся таким именитым земляком и одним из знаков почтения к поэту стал памятник, установленный в сквере перед областным театром драмы им. А.К. Толстого. Прогуляться по скверу, осмотреть памятник и посидеть на лавочках в тени стало доброй традицией у жителей Брянска.

Парк-музей имени А.К. Толстого отмечен в монографии «Парки мира», которая описывает 400 самых необычных парков нашей планеты. Парк, занимающий территорию почти три гектара, отличается от всех остальных городских парков своей необычной организацией, скульптурами и фонтанами. Он расположился в центральном районе Брянска и является одним из любимых мест посещения для горожан.

Парк, занимающий территорию почти три гектара, отличается от всех остальных городских парков своей необычной организацией, скульптурами и фонтанами. Он расположился в центральном районе Брянска и является одним из любимых мест посещения для горожан.

Спасо-Гробовская церковь, или, как она еще называется — Преображенская, является самой «молодой» церковью Брянска. Построена она в 1904 году, хотя ее история начинается с XIII века, когда найдены первые упоминания о Преображенской церкви. Спасо-гробовская церковь заменила собой старую деревянную церковь, в 1929 году она была закрыта, в здании располагались различные государственные учреждения, в конце прошлого века храм вернули церкви.

Практически каждый город России может похвастаться своими знаменитыми выходцами. Это люди, которых знает вся страна, а порой и весь мир. Вот и Брянск может может похвастать своими знаменитыми людьми — Федором Тютчевым и Алексеем Толстым. А на самом деле ведь мало кто знает, что родились они на Брянской земле и тут им посвящены отдельные музеи и выставки, одни из которых находится в литературном музее.

История Брянска уходит корнями в далекое прошлое. Впервые он упоминается в Ипатьевской летописи как город Дьбрянск. Археологи утверждают, кто город возник во второй половине 10 века, и год его основания принято считать 985 год. Город рос и расширялся, у него появлялись защитники и покровители, одним из которых стал Александр Пересвет, увековеченный в памятнике на Покровской горе с одной скульптурной композиции с Баяном.

Есть в Брянске одна очень необычная достопримечательность, причем единственная в России. Это памятник токарному станку. Памятники людям, животным или посвященные каким-либо профессиям — это уже привычно. А токарный станок не на каждом углу встретишь. Горожанам и гостям города этот станок напоминает о подвиге рабочих во время Великой Отечественной войны.

Набережную в городе построили к тысячелетию Брянска, главной водной артерией которого является Десна. Река разделила город на 4 района, которые соединяют мосты.

Десна тянется по городу на 20 км. Самый благоустроенный участок ее берега – 5-километровая улица Калинина, которая берет свое начало на северо-востоке (Набережная площадь) и идет на юго-запад (Московский проспект). Это важная городская транспортная артерия, по которой происходит движение троллейбусов и автобусов.

Это важная городская транспортная артерия, по которой происходит движение троллейбусов и автобусов.

История Брянского краеведческого музея насчитывает без малого столетнюю историю. Основанный в 1921 году, он пережил Гражданскую и Великую отечественную войну, был разграблен фашистами, но все равно собрал воедино свои фонды и радует жителей и гостей Брянска интересной и многогранной композицией и имеет множество филиалов в городе и по всей области.

Партизанское движение во время войны имело огромную роль. Партизаны были во всех городах и даже самых отдаленных уголках СССР и не давали спокойно жить фашистским оккупантам. В честь Брянских партизан и воинов-освободителей на одной из центральных площадей города установлен памятник, состоящий из трех композиций. Перед памятником постоянно горит Вечный огонь.

Покровский собор является одним из старейших храмов Брянской православной церкви. Первые упоминания о нем встречаются в книгах XVI века. Каменный храм построен в XVII веке и с тех пор неоднократно изменялся, перестраивался, в прошлом веке нем почти не проходили службы, помещения были отданы под государственные нужды. В конце 20-го столетия храм вернули православной церкви и богослужения там проводятся по сей день.

В конце 20-го столетия храм вернули православной церкви и богослужения там проводятся по сей день.

Когда-то Брянский завод «Арсенал» производил четверть пушек для Российской армии. История завода начинается в XVIII веке, когда при Петре Первом там работами мастерские по производству холодного оружия. По указу Екатерины II был создан литейный завод по изготовлению пушек. Эти орудия участвовали во многих сражениях, таких как Бородинское, стояли на обороне Севастополя в Крымской войне, грохотали в русско-турецкой войне.

Где же еще стоять памятнику паровоза, если не на железнодорожном вокзале. Гостей города на станции Брянск-1, встречает памятник паровозу Эр 787-70, который верой и правдой служил в Великую Отечественную войну, перевозя различные грузы. Он был достаточно легким для езды по постоянно восстанавливаемым железнодорожным путям и достаточно простым в ремонте, что и сделало его наиболее используемым во время войны.

Всеми любимый Брянский областной театр кукол начал радовать горожан в 1972 году. С тех пор на его сцене было поставлено более двухсот спектаклей, в настоящее время в репертуар входит более тридцати постановок. Театр является участником многих российских и международных фестивалей, организует благотворительные спектакли для детей, гастролирует по Брянской области, России, Украине, Белоруссии и многим другим странам.

С тех пор на его сцене было поставлено более двухсот спектаклей, в настоящее время в репертуар входит более тридцати постановок. Театр является участником многих российских и международных фестивалей, организует благотворительные спектакли для детей, гастролирует по Брянской области, России, Украине, Белоруссии и многим другим странам.

Брянск может гордиться своими талантливыми горожанами, в числе которых известные художники Алексей и Сергей Ткачевы. Музей, полностью посвященный их работам, открыт в Брянске в 1995 и с тех пор стал своеобразным культурным центром города — там проходят выставки, конференции, круглые столы. В 2008 году здание музея было отреставрировано и расширено, и теперь может принять еще больше посетителей.

Красивое звездное небо с детства вызывает интерес, да и в более старшем возрасте далеко не все знают, как устроена наша вселенная, из чего образуются звезды и почему Земля вращается вокруг Солнца. На эти и многие другие вопросы может дать ответ Брянский планетарий, который существует в городе с 1977 года. Там читается множество интереснейших лекций, проводятся экскурсии и проходят различные выставки.

Там читается множество интереснейших лекций, проводятся экскурсии и проходят различные выставки.

Оценка статьи:

Загрузка…

Adblock

detector

Усадьба Тенишевых в Хотылево. Возрождение усадьбы в Хотылево Хотылево усадьба Тенишевых

Усадьба Тенишевых в Хотылево (Россия) — описание, история, местонахождение. Точный адрес, телефон, сайт. Отзывы туристов, фото и видео.

- Туры на Новый Год по России

- Горящие туры по России

Усадьба Тенишевых в селе Хотылево, несмотря на свою удаленность от города и, тем более, от обеих столиц, была своеобразным провинциальным центром культурной жизни в XIX в.век. Тютчевы владели им 300 лет, а в 1888 году имение купил князь В. Н. Тенишев. Он был разносторонним и очень энергичным человеком: участвовал в организации и развитии современного Брянского машиностроительного завода, городского этнографического общества, написал несколько книг и научных работ.

Жена князя, Мария Клавдиевна, собирала предметы прикладного искусства, основала Смоленский музей, мастерскую в Талакшино, сама была художницей и меценаткой, общалась со многими известными художниками, приезжавшими в имение. Часть своей коллекции она передала в дар Московскому археологическому музею. В 1903 года Тенишевы продали имение, и в 1905 году оно сильно пострадало от революционно настроенных местных крестьян.

М. А. Врубель написал «Пана» в Хотылево, И. Е. Репин создал несколько рисунков и этюдов — эти картины сейчас можно увидеть в Третьяковской галерее.

Что посмотреть

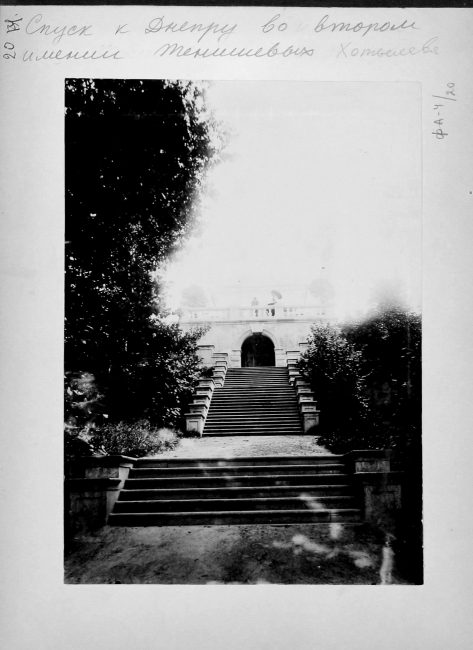

Основную часть усадьбы составляет парк площадью 0,09 кв. км, разбитый в начале 19 века и благоустроенный под руководством хозяйки. Он тянется вдоль берегов Десны, отделяя ее от сельских домов, и делится на две части: верхнюю регулярную часть, где стоят хозяйственные постройки и Спасо-Преображенская церковь, и нижнюю ландшафтную с вековыми деревьями и гранитной лестницей к река.

Верхняя часть парка засажена липами, хотя раньше это была сложная композиция из цветов, кустарников и деревьев. Нижний более разнообразен, он буквально утопает в лиственной и хвойной зелени.

Вход в парк с центральной площади поселка через Железные ворота. От них к берегу ведет аллея, посреди которой стоял усадебный дом, но немцы сожгли его во время Второй мировой войны, остались только лестницы веранд. Раньше через ущелье было перекинуто несколько арочных мостов, уцелел только один.

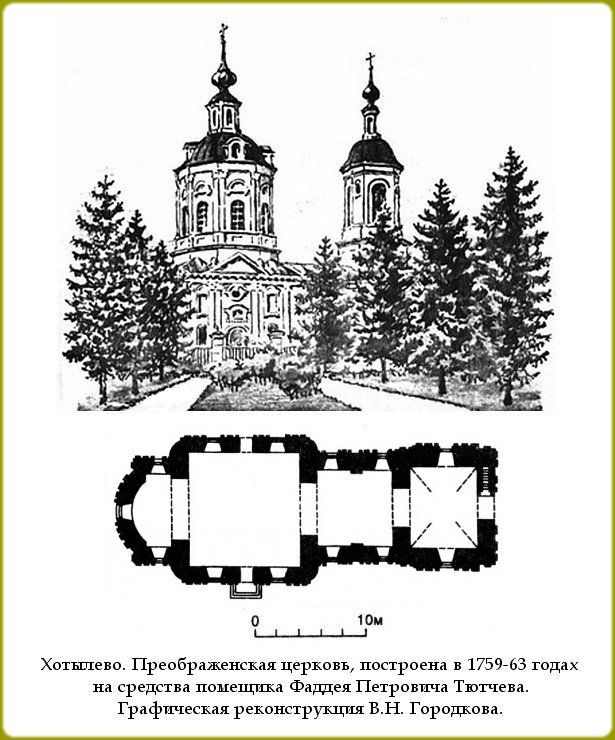

Преображенская церковь, построенная еще в 1763 году при Тютчевых, сейчас обветшала и выглядит удручающе. Он не очень похож на обычные церкви: ни куполов, ни сводов, колокольня разрушена. Раньше храм поражал барочным декором – как внешним, так и внутренним. Сохранились остатки лепнины, лишь частично отражающие былое великолепие.

Практическая информация

Адрес: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево.

Поселок находится в 20 км от Брянска. Сюда ходят автобусы и маршрутные такси, но их остановка находится примерно в 1 км от усадьбы, поэтому лучше попросить водителя высадить немного раньше.

В полутора десятках километров вверх от Брянска, на правом высоком берегу Десны, находится бывшая усадьба Тенишевых. Парк, как часть усадьбы, занимает центральное место в застройке села Хотылево, раскинувшегося живописно и причудливо. С территорией усадьбы связана богатая и интересная история села. На протяжении трех столетий это была вотчина рода Тютчевых. В 1888 году имение у князя А. Гедройца купил князь В. Тенишев.

Вячеслав Николаевич Тенишев — выдающийся деятель России последней четверти XIX века. Образованный, опытный и энергичный инженер, он вместе с богатыми предпринимателями и В. Ф. Голубевым учредил в июле 1873 г. «Акционерное общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода» (ныне). В обязанности Тенишева входило все инженерно-техническое руководство заводом. Его знания и энергия способствовали тому, что завод быстро рос и к 1900 занял второе место в России после Санкт-Петербургского Путиловского завода по объемам выпускаемой продукции.

Помимо этой практической инженерной работы, Тенишев занимался научной деятельностью в области математики и особенно этнографии, издал ряд книг и был председателем организованной по его инициативе организации. «Этнографическое бюро» — для сбора и изучения этнографических сведений о жизни и быте крестьян. Известен своей попыткой организовать «Свободную школу» в Петербурге.

Бесстолпное трехчастное здание, кирпично-оштукатуренное, имеет своеобразную композицию, значительно искаженную потерями. Двухэтажный, сильно вытянутый по продольной оси объем после демонтажа достроек имеет одинаковую высоту всех частей и выглядит единым целым за счет общего характера их членения. Главный четырехугольник храма, квадратный в плане, более широкий и со скругленными углами, ранее был увенчан небольшим восьмиугольником с куполообразной крышей. К нему примыкает небольшой прямоугольный алтарь с закругленной восточной стеной и короткая прямоугольная трапезная с четверным притвором, над которым ранее возвышалась колокольня (сохранились остатки нижнего яруса).

Богатый барочный декор фасадов отличается изысканностью деталей. Внутреннее убранство здания было очень пышным, с обильной полихромной лепниной. От него остались фрагменты в виде скульптур ангелов и различных архитектурных деталей на стенах нынешнего чердака здания.

Перед домом поперечная аллея пересекается двумя продольными аллеями. Первый, длиной 350 метров, соединяет верхний парк с хозяйственным двором и фруктовым садом, расположенным с левой стороны усадьбы. Вторая, главная продольная аллея, пересекает всю территорию усадьбы перед фасадом, с западной окраины через фруктовый сад, устремляясь к березовой роще и далее к полям. С двумя арочными романтическими мостиками он перекинут через овраги, спускающиеся к реке.

Дом выходил на сельскую площадь парадным входом «Зеленая комната» — окружена стеной зелени, узким (шириной 25 метров) цветочным партером. Парковый фасад дома выходил на реку. Перед ним полукруглая площадка, от которой к реке начинает спускаться гранитная лестница. На вершине лестницы находится грот. Вы можете войти в него и расслабиться в прохладе. Отсюда открывается прекрасный вид на Десну.

На вершине лестницы находится грот. Вы можете войти в него и расслабиться в прохладе. Отсюда открывается прекрасный вид на Десну.

Склон берега и нижняя прибрежная зона благоустроены с небольшим количеством троп и дорожкой вдоль берега реки. Имелся также «рыбный пруд» (не сохранился). Его чаша находилась чуть выше уровня Десны. Тропинка соединяла пруд с поперечной аллеей и далее, по правой стороне парка, выходила на подъезд к мосту. С верхним парком он дважды соединялся поперечными дорожками, ныряющими по дну оврагов под арки мостов.

Таким образом, архитектурно-планировочная композиция парка логично сочетает в себе регулярные устройства с «естественными», четкими прямыми аллеями, «зеленые залы» и «офисы» — с причудливо извилистыми дорожками, со свободной планировкой, приближенной к живой природе. Центром композиции является упомянутый выше «зеленый зал» цветочного партера перед господским домом. Слева от него, если смотреть со стороны Железных ворот, поперечные аллеи, соединенные между собой тремя короткими прямыми аллеями, образуют еще три зеленых зала, обрамленных густыми рядами высоких лип. Здесь на лужайках были детские и спортивные площадки: русская лапта, большой теннис, крокет и другие. Перед серединой этих залов находится открытый возвышенный луг. На ней находился «Летний домик». Справа от киосков были службы и фруктовый сад.