Содержание

Царь-колокол в Московском Кремле — история, фото, где находится

Главная / Москва / Музеи Московского Кремля / Царь-колокол

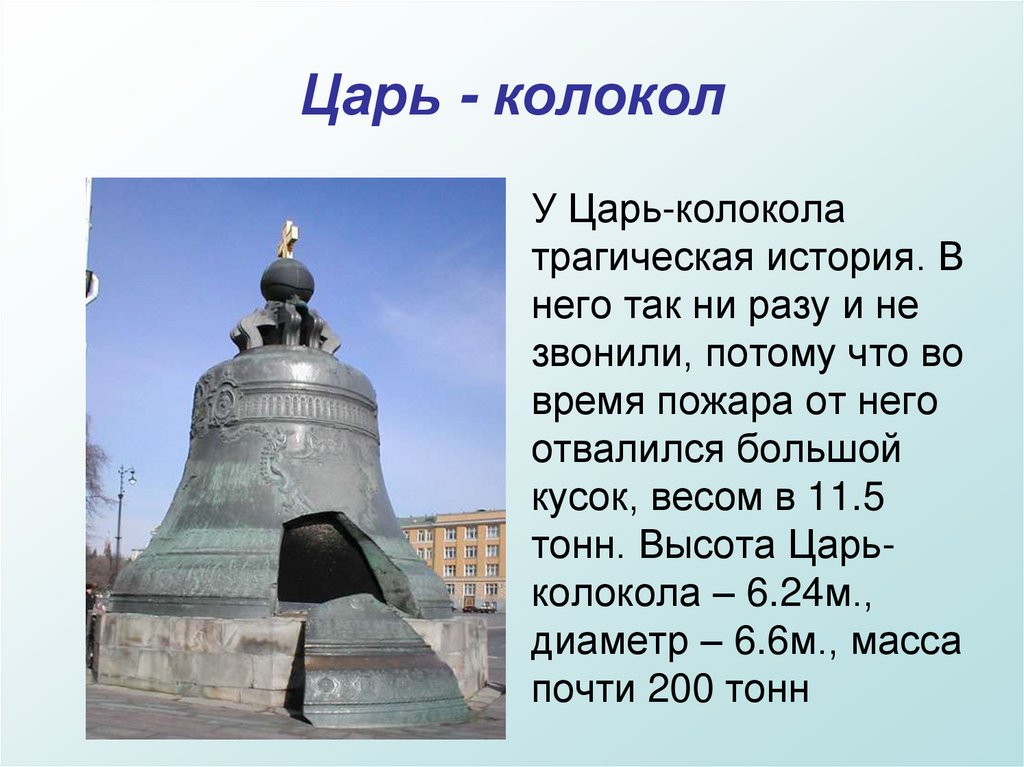

В 1735 г. в Кремле появился гигантский колокол, поражавший своими размерами. Он имел высоту 6,24 м и весил свыше двухсот тонн. Несмотря на то, что с тех пор минуло почти 300 лет, огромный царь-колокол продолжает удивлять всех туристов, которые бывают в Московском Кремле.

История Царь-колокола начинается со времён, когда государством правил Борис Годунов. Именно тогда для Ивановской звонницы отлили большой колокол весом более тысячи пудов. Он прослужил почти полвека, но во время одного из сильных пожаров деревянная колокольня загорелась, колокол упал и развалился на несколько кусков.

Пушки и колокола издавна отливались на московском Пушечном дворе. В XVII столетии лучшим «колокольным литцом» там считался Александр Григорьев — именно благодаря ему кремлёвские башни и многие монастыри получили большие звучные колокола. Царь Алексей Михайлович распорядился, чтобы Григорьев перелил обломки годуновского колокола и довёл его вес до восьми тысяч пудов. Это было исполнено и обновлённый колокол разместили на Филаретовской пристройке колокольни Ивана Великого, но в начале XVIII в. в Кремле случился очередной пожар, благовестник рухнул вниз и разбился.

В XVII столетии лучшим «колокольным литцом» там считался Александр Григорьев — именно благодаря ему кремлёвские башни и многие монастыри получили большие звучные колокола. Царь Алексей Михайлович распорядился, чтобы Григорьев перелил обломки годуновского колокола и довёл его вес до восьми тысяч пудов. Это было исполнено и обновлённый колокол разместили на Филаретовской пристройке колокольни Ивана Великого, но в начале XVIII в. в Кремле случился очередной пожар, благовестник рухнул вниз и разбился.

История царь-колокола

В 1730 г. на престол вступила Анна Иоанновна. Новая царица захотела переделать творение Григорьева и распорядилась переплавить его, а также добавить металл, чтобы вес колокола доходил до 13 тыс. пудов. При дворе считали, что опытные мастера найдутся во Франции. Но европейские литейщики сочли задачу слишком сложной и отказались от предложенного вознаграждения, и за непростую работу взялись мастера Пушечного двора. Царскую просьбу поручили выполнить Михаилу Фёдоровичу Моторину и его сыну Михаилу. Понимая, что тяжёлый колокол невозможно будет перевезти на дальнее расстояние, они взялись за дело прямо на территории Кремля. Рытьё ям глубиной 10 м, обустройство четырёх литейных печей и изготовление форм заняло полтора года.

Понимая, что тяжёлый колокол невозможно будет перевезти на дальнее расстояние, они взялись за дело прямо на территории Кремля. Рытьё ям глубиной 10 м, обустройство четырёх литейных печей и изготовление форм заняло полтора года.

Не всё шло гладко, и первую отливку провели неудачно. Из прорвавшихся печей металл вылился на землю и едва ни привёл к пожару. Перед началом второй отливки в Кремль собрали четыре сотни пожарных, а затопить печь поручили архиепископу Московскому и Коломенскому Вениамину.

Царь-колокол ни разу не звонил. Тот язык, что лежит внутри металлического купола, принадлежит совсем другому колоколу.

Уникальный колокол был полностью готов к ноябрю 1735 г. Его сделали из сложного медного сплава, в который добавили олово, серу, свыше 500 кг серебра и 72 кг чистого золота. Отделать металлические поверхности получили опытному скульптору Ф. Медведеву, который в петровские времена прошёл обучение у венецианских мастеров. Чеканщики смогли взяться за дело только после того, как литьё полностью остыло. Всё это время колокол стоял ниже уровня земли на чугунной решётке, которая опиралась на прочные дубовые сваи. Пока мастера не закончат свою работу, колокол нельзя было поднимать из ямы.

Всё это время колокол стоял ниже уровня земли на чугунной решётке, которая опиралась на прочные дубовые сваи. Пока мастера не закончат свою работу, колокол нельзя было поднимать из ямы.

В 1737 г. по центру города пронёсся опустошительный пожар, в результате чего загорелось закрывавшее яму деревянное перекрытие. Появилось опасение, что новый колокол расплавится в яме от жара и огня, его пытались вытащить наверх. Было приложено много усилий, чтобы убрать падавшие на металл горящие брёвна, пламя тушили водой. Последствия пожара были ужасны — по металлу пошли трещины и от Царя-колокола откололся большой кусок весом в 11,5 тонны.

Поначалу повреждённое изделие предполагалось перелить, но подсчитав затраты, от этого проекта отказались. Архитектор Форстенберг предлагал припаять гигантский осколок, однако и это не было сделано, так как в 1770 г. зодчий умер от чумы. Затем предпринималось несколько попыток вытащить колокол на поверхность, однако долгое время никто не мог справиться с этой непростой задачей. При Александре I в яме устроили деревянную лестницу, чтобы любители достопримечательностей могли спуститься и посмотреть на диковинку.

При Александре I в яме устроили деревянную лестницу, чтобы любители достопримечательностей могли спуститься и посмотреть на диковинку.

Казалось, что колокол навсегда обречён оставаться внизу, но оригинальное решение всё же было найдено. В 1836 г. талантливый зодчий Огюст Монферран сумел сконструировать подъёмный механизм, и огромный колокол наконец вытащили наверх.

Сегодня Царь-колокол возвышается на гранёном постаменте, где отчеканены фигуры царицы Анны Иоанновны и царя Алексея Михайловича. Помимо этого он украшен изображениями святых, памятными надписями, ангелами и затейливым орнаментом, выполненным в традициях барокко.

Царь-колокол на карте Москвы

Царь-колокол в Кремле – краткое описание, история, фото

Содержание

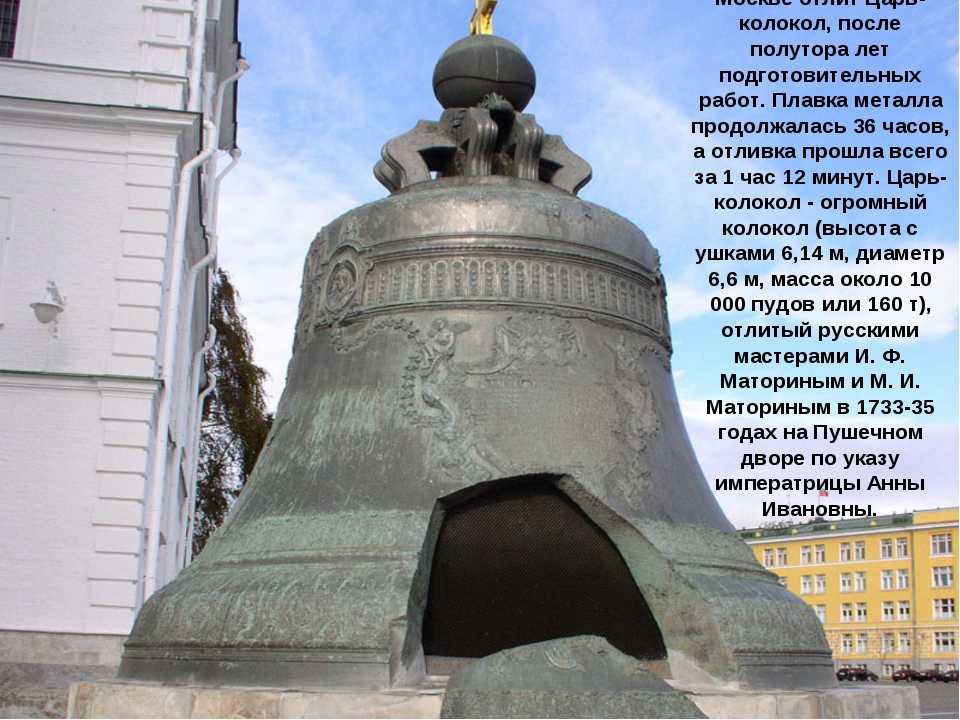

История колоколов-гигантов заканчивается отливкой в Московском Кремле знаменитого Царь-колокола, который и сегодня можно увидеть на белокаменном постаменте у колокольни Ивана Великого. Для его создания был использован металл разбитого колокола А. Григорьева с добавлением большого количества меди. Более 250 лет назад императрицей Анной Ивановной был подписан указ о его отливке. В этом указе от 26 июня 1730 года говорилось: «Мы, ревнуя изволению предков наших, указали тот колокол перелить вновь с пополнением, чтобы в нем в отделке было весу 10 тысяч пуд».

Григорьева с добавлением большого количества меди. Более 250 лет назад императрицей Анной Ивановной был подписан указ о его отливке. В этом указе от 26 июня 1730 года говорилось: «Мы, ревнуя изволению предков наших, указали тот колокол перелить вновь с пополнением, чтобы в нем в отделке было весу 10 тысяч пуд».

Графу Миниху было поручено «отыскать в Париже искусного человека, дабы сделать план колокола купно со всеми размерениями». Миних обратился к «королевскому дел мастеру и члену Академии наук Жерменю, который по сей части «преискуснейшим почитается механиком». Этот заказ вызвал у почтенного академика явное удивление, еще более увеличивающееся после того, как он узнал определенный заранее вес колокола — 10 тысяч пудов. Однако предложение было принято, и Жермень составил необходимые проектные документы.

Как отливался Царь-колокол

Отливка колокола-гиганта была произведена, однако, совсем не по французскому плану. Работы по проектированию и отливке этого колокола были в конце концов поручены «колокольных дел мастеру Ивану Федорову сыну Моторину», числившемуся на службе в Московской канцелярии артиллерии и фортификации, потомственному московскому литейщику.

Иван Федорович Моторин родился в 60-х годах XVII века в семье литейного мастера Федора Моторина, владевшего небольшим литейным предприятием. С детских лет усвоив все премудрости бронзолитейного дела, Иван Федорович в 90-х годах XVII века был уже известным мастером-литейщиком и имел в Земляном городе, в Пушкинской слободе, населенной пушкарями, собственный, крупный по тем временам, литейный завод. На этом заводе производились отливки колоколов разной величины и веса для многих московских церквей.

В 1701 году, после тяжелых потерь в артиллерии, понесенных молодой русской армией в сражении со шведами под городом Нарвой, Петр I сделал заказ на срочную отливку 115 бронзовых орудийных стволов. Для выполнения этой работы из казны были выданы все необходимые материалы. В короткий срок, начинавшийся с апреля 1701 года по февраль 1702 года, на заводе Моторина было отлито 111 трехфунтовых и четыре шестифунтовых орудия.

Именно ему, артиллерийскому и колокольному мастеру Моторину, и было указано 26 ноября 1702 года приступить к отливке колокола весом в 3300 пудов для колокольни Ивана Великого. Отлитый колокол получил название «Воскресенский».

Отлитый колокол получил название «Воскресенский».

Спустя два года в 1704 году, им же был отлит колокол «Великопостный» весом 923 пуда. В 1712 году с завода Моторина был привезен в Кремль и поднят на Царскую башню кремлевской стены известный «Набатный» колокол, весивший около 2 тонн.

С этим колоколом связана одна из трагических страниц истории Москвы. Во время известного восстания в Москве в 1771 году, носящего название Чумного бунта, восставший народ собрался в Кремле под удары этого колокола. Разгневанная императрица Екатерина II, не найдя организаторов восстания, тех, кто «ударил в набат», приказала наказать сам колокол — отнять у него язык. Так, без языка, и висел этот колокол на Царской башне до 1803 года, когда при ремонте кремлевских стен и башен он был снят и отправлен в кремлевский Арсенал. Оттуда, в 1821 году, колокол был перенесен в старое здание Оружейной палаты и установлен в ее вестибюле. Этот колокол находится в Оружейной палате и поныне.

Принятое в 1730 году решение об отливке Царь-колокола начало осуществляться лишь год спустя. Московская контора артиллерии и фортификации, уполномоченная руководить этими работами, тем не менее, была лишена возможности принимать самостоятельные решения. По всякому, даже не очень существенному поводу представители конторы капитаны Глебов и Рух должны были через графа С.А.Салтыкова, управляющего Московской сенатной конторой, обращаться в Петербург, в правительствующий сенат. Такой порядок решения организационных и чисто технических вопросов приводил к задержке подготовительных работ.

Московская контора артиллерии и фортификации, уполномоченная руководить этими работами, тем не менее, была лишена возможности принимать самостоятельные решения. По всякому, даже не очень существенному поводу представители конторы капитаны Глебов и Рух должны были через графа С.А.Салтыкова, управляющего Московской сенатной конторой, обращаться в Петербург, в правительствующий сенат. Такой порядок решения организационных и чисто технических вопросов приводил к задержке подготовительных работ.

Только в 1731 году состоялось, наконец, решение сената, которым разрешено было «оной колокол переливать и к тому материалы и припасы покупать и подряжать из Артиллерии. Медь и олово отпускать по требованию Артиллерийской канцелярии».

Место для отливки колокола Московская канцелярия артиллерии и фортификации определила и согласовала с графом Салтыковым. Оно найдено было в Кремле во внутреннем дворе между Чудовым монастырем и колокольней Ивана Великого.

К этому времени Иван Федорович Моторин закончил составление колокола, над которым он работал вместе со своим сыном Михаилом. Решение всевозможных вопросов в утверждение проекта затянулось до мая 1734 года, когда, наконец, было получено разрешение сената на начало отливки колокола.

Решение всевозможных вопросов в утверждение проекта затянулось до мая 1734 года, когда, наконец, было получено разрешение сената на начало отливки колокола.

На месте отливки колокола для установки формы была вырыта яма глубиной 10 метров, имевшая внизу диаметр больший, чем наверху, на поверхности, где ее ширина определена была также 10 метров. Стены ямы были укреплены дубовым срубом и выложены кирпичом. Сруб был дополнительно укреплен железными связями. Дно ямы укрепили двенадцатью дубовыми сваями. На последние была положена железная решетка, которая являлась основанием самой формы. На решетке установлен был глиняный «болван», который определял внутренний объем тела колокола. После просушки и соответствующей подготовки на нем была выполнена из глины форма будущего колокола. В распоряжении Московской конторы артиллерии и фортификации не оказалось специалистов-мастеров, которые могли бы выполнить замысел Ивана Федоровича Моторина, т.е. украсить тело колокола необходимыми изображениями и надписями. В связи с этим, канцелярия была вынуждена обратиться в сенат с просьбой командировать в Москву специалистов «для сделания из дерева форм для святых и для персон ее императорского величества… и прочих украшений и надписи…». Специалистов прислали, ими оказались посланные еще Петром I для обучения «пьедестальному и формовальному делу» мастера Василий Кобелев, Петр Галкин, Петр Кохтев и Петр Серебряков.

В связи с этим, канцелярия была вынуждена обратиться в сенат с просьбой командировать в Москву специалистов «для сделания из дерева форм для святых и для персон ее императорского величества… и прочих украшений и надписи…». Специалистов прислали, ими оказались посланные еще Петром I для обучения «пьедестальному и формовальному делу» мастера Василий Кобелев, Петр Галкин, Петр Кохтев и Петр Серебряков.

После окончания работ над формой приступили к изготовлению кожуха, на котором с внутренней стороны должны были отпечататься все скульптурные изображения фигур, просушки сначала формы, а затем и кожуха. Однако эти работы были задержаны, так как для их производства требовались соответствующие распоряжения из Петербурга.

В первой половине ноября начались приготовления к отливке, печи были зажжены, вокруг печей и рабочих построек все время находилось четыреста человек с пожарными трубами. В печи загрузили 14 212 пудов 27 фунтов металла. Плавка продолжалась 36 часов, и в 1 час 13 минут 25 ноября начался выпуск металла в форму из первой печи. Металл вылился из нее за 17 минут, а уже в 2 часа 25 минут весь металл из четырех печей вышел в форму. Таким образом, на весь процесс отливки Царь-колокола потребовалось 1 час 12 минут.

Металл вылился из нее за 17 минут, а уже в 2 часа 25 минут весь металл из четырех печей вышел в форму. Таким образом, на весь процесс отливки Царь-колокола потребовалось 1 час 12 минут.

Через несколько дней после окончания отливки была разобрана забутовка вокруг формы, и окружающие увидели перед собой глиняную кору кожуха, закрывавшую собой сам колокол. Затем был разобран и кожух, после чего стало видно еще прикрытую кое-где пригорелой глиной поверхность колокола.

На литейной яме были восстановлены деревянные конструкции с множеством блоков и канатов, необходимые для того, чтобы приподнять колокол с решеткой, на которой он находился, и вынуть глиняный болван из него, создавший внутреннюю форму колокола. Итак, создание гигантского колокола, которое прошло с немалыми трудностями, было завершено 25 ноября 1735 года. Царь-колокол представляет собой выдающееся произведение русского литейного искусства. Он уникален как по своему весу, так и по размерам. Вес Царь-колокола составляет 12 327 пудов 19 фунтов, то есть 201 тонну 924 килограмма. Высота его равна 6 метрам 14 сантиметрам.

Высота его равна 6 метрам 14 сантиметрам.

После освобождения колокола от формы под деревянным шатром, сооруженном над ямой, в которой он находился, застучали молотки чеканщиков, прорабатывавших своими чеканами все скульптурные, орнаментальные и текстовые украшения колокола. Художественная обработка поверхности Царь-колокола продолжалась в 1736 году и в первой половине 1737 года.

Как и кто разбил Царь-колокол

В мае 1737 года в Кремле возник пожар огромной силы. Возле Царь-колокола вспыхнули деревянные постройки. Сбежавшийся народ пытался потушить упавшие на колокол деревянные конструкции подъемного устройства и остатки сооружений, прикрывавших яму. Опасаясь, что величественный колокол расплавится, они лили на него воду. Но это, кроме вреда, ничего не дало. Вода, попавшая на раскаленный металл, вызвала его резкое охлаждение. В теле колокола возникли трещины, и от него откололся кусок металла весом 11.5 тонны.

Надо сказать, что еще до завершения работ по отливке гиганта, Михаил Моторин предложил два проекта, рассчитанные на то, чтобы успешно поднять Царь-колокол из ямы.

Катастрофические последствия пожара 1737 года привлекли внимание к Царь-колоколу многих москвичей, которым хотелось сохранить замечательное произведение. В 1747 году литейный дел мастер Константин Слизов предложил проект воссоздания растрескавшегося колокола. В 1759 году за работу по переливке Царь-колокола готовы были взяться участники первоначальной отливки — мастера Маляров, Кохтев, Степанов. В 1797 году известный русский зодчий Матвей Федорович Казаков, по проекту которого предполагалось произвести в Кремле большие строительные работы, спустился в строительную яму, осмотрел колокол и насчитал на его теле десять больших трещин, не считая отколовшегося куска.

Однако ни одному из предполагаемых проектов не суждено было осуществиться.

Царь-колокол — уникальный объект литейного искусства

После окончания Отечественной войны 1812 года, в Кремле начали приводить в порядок территорию, восстанавливать пострадавшие сооружения. Вспомнили и о Царь-колоколе. Руководитель работ генерал Бетанкур в 1819 году поручил Монферрану осмотреть колокол и сделать с него рисунки. В 1820 году, яму, в которой по-прежнему находился колокол, расчистили, застлали досками, обнесли перилами и сделали даже лестницу, по которой можно было спускаться вниз.

В 1820 году, яму, в которой по-прежнему находился колокол, расчистили, застлали досками, обнесли перилами и сделали даже лестницу, по которой можно было спускаться вниз.

Уже тогда было ясно, что Царь-колокол — уникальное произведение литейного искусства. Он был украшен рельефными изображениями и надписями. Парадный портрет императрицы Анны Ивановны подчеркивал тот факт, что колокол отлит по ее повелению. Изображения царя Алексея Михайловича напоминало о том, что новый колокол был перелит из более древнего, изготовленного еще в XVII веке во время его правления. Алексей Михайлович, также как и императрица, изображен в полный рост в парадном облачении с державой и скипетром.

Очень красивы два больших фигурных картуша, расположенные между фигурами Анны Ивановны и Алексея Михайловича. Их рисунок образуют крупные барочные завитки, растительные мотивы и ромбовидная сетка-трельяж с четырехлепестковыми цветками-розетками. Дополняют декор фигуры ангелов. Внутри картушей помещены пространные надписи об истории создания колокола.

Под изображением императрицы Анны Ивановны , на нижнем краю колокола, вылита надпись в круглом медальоне: «Лил сей колокол российский мастер Иван Федоров сын Моторин с сыном Михаилом Моториным».

Удивительно и орнаментальное убранство колокола. Это и легкий, изящный орнамент в верхней части, и два строгих пояса между изображениями святых с четким ритмом вертикально расположенных растительных гирлянд. В нижней части колокола — пояс из листьев аканта и пояс сложного по рисунку орнамента с крупными цветочными розетками.

Все орнаментальные мотивы исполнены свободно и уверенно, здесь, как и в портретах, в изображениях святых, чувствуется рука хорошего мастера.

Однако не все намеченное удалось осуществить, так как после пожара в Кремле в 1737 году работы по чеканке изображений и орнаментов были прекращены и часть украшений остались необработанными.

К сожалению, имя скульптора, создавшего прекрасный декор Царь-колокола, было со временем забыто. В XIX веке упоминались лишь имена его помощников — мастеров пьедестального дела Василия Кобелева, Петра Кохтева, Петра Галкина и Петра Серебрякова. Восстановить имя скульптора помогли архивные материалы — им оказался Федор Медведев.

Восстановить имя скульптора помогли архивные материалы — им оказался Федор Медведев.

Установка Царь-колокола на постамент

Еще раз к вопросу о подъеме Царь-колокола вернулись в 1836 году. Августу Августовичу Монферрану поручили поднять колокол из ямы и поставить его на пьедестал. По своему прямому назначению использовать колокол было уже невозможно из-за многочисленных повреждений, полученных почти сто лет назад во время пожара.

Для подъема Царь-колокола по приказу Монферрана вновь были установлены над литейной ямой деревянные леса с системой блоков, канатов и воротов. На возведение лесов и других сооружений ушло почти полтора месяца. Наконец настал день подъема. В Кремле собралась огромная толпа. Вот последовала команда, и заработали вороты, натянулись канаты. Вскоре огромный колокол показался из ямы. Но тут стало ясно, что он тащит за собой часть железной решетки, на которой так долго стоял. Несколько канатов не выдержали тяжести и лопнули. Монферрану ничего не оставалось, как прекратить дальнейший подъем колокола.

Большое мужество проявил один из мастеров, участвовавших в подъеме этого гиганта. Он спустился в яму, над которой висел на столь ненадежных канатах Царь-колокол, и соорудил для него бревенчатый помост. На этот помост осторожно опустили колокол.

Монферрану и его помощникам пришлось позаботиться о новых канатах и об увеличении количества воротов. Ввиду большой тяжести колокола число воротов достигло двадцати.

Новый подъем колокола назначили на 23 июля 1836 года на 5 часов утра. На последние приготовления ушел примерно час, и в 6 часов 5 минут солдаты, занявшие свои места возле воротов, привели их в движение. На этот раз подъем Царь-колокола прошел успешно. Он занял всего 42 минуты 33 секунды.

Как только колокол был поднят над землей, яму, в которой он до того находился, накрыли бревенчатым помостом, который продолжили до самого постамента. На помосте, на деревянные полозья поставили деревянные тележки с катками и на них опустили колокол. С помощью большого числа солдат, вращавших вороты, колокол на катках передвинули к постаменту. 26 июля его установили на специально подготовленный восьмигранный постамент, где он стоит и поныне.

26 июля его установили на специально подготовленный восьмигранный постамент, где он стоит и поныне.

Восьмигранный постамент, выполненный по проекту А.А. Монферрана, сделан из блоков белого известняка и внутри сложен из красного кирпича. Все блоки связаны между собой железными скобами по горизонтальным рядам и кованными штырями по вертикали. Дополнительно постамент скреплен коваными железными полосами, верхние концы которых уходят в плоскость блоков.

На лицевой стороне постамента по распоряжению Монферрана была укреплена доска с надписью: «Колокол сей вылит в 1733 году повелением г-ни имп. Анны Иоановны. Пребыл в земле сто и три года и волею благочестивейшего г-ря имп-ра Николая I поставлен лета 1836 августа в 4 день».

Монферран, взявший на себя труд поднять из литейной ямы и установить на постамент Царь-колокол, увенчал его специальным навершием. Навершие, покоящееся на «ушах» колокола, представляет собой шар, увенчанный золоченым крестом. Навершие было установлено уже после того, как колокол подняли на пьедестал.

Важным событием в истории этого выдающегося памятника русского литейного искусства стала его реставрация, впервые проведенная советскими специалистами в 1979-1980 годах.

Все работы по реставрации Царь-колокола выполняли специалисты Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. Постоянную консультацию оказывали им сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института реставрации. Немалую помощь оказали также научные сотрудники и реставраторы Кремля.

Летом 1980 года, когда в Москве проводились XXII Олимпийские игры, москвичи впервые увидели обновленный колокол. После реставрации он стал серебристо-белым, еще большую четкость и выразительность приобрел богатый орнамент памятника.

И сегодня правительство Москвы не забывает великого прошлого столицы, реставрируя главный колокол России.

Тысячи людей ежедневно приходят в Московский Кремль. Знакомясь с его достопримечательностями, они неизменно останавливаются возле Царь-пушки и Царь-колокола. Они — частица истории Кремля, Москвы, всего нашего государства. Они ярко и выразительно дополняют архитектурный облик Кремля, прославившегося во всем мире красотой и законченностью своего ансамбля.

Они ярко и выразительно дополняют архитектурный облик Кремля, прославившегося во всем мире красотой и законченностью своего ансамбля.

Царь-колокол

+7 993 910-13-60

COVID-19

Царь-колокол, Москва, конец XIX века

Царь-колокол, Москва, 2010 г.

Изображение на этих фотографиях, наверное, настораживает, не так ли?

Знаменитый Царь-колокол — одна из изюминок ансамбля Московского Кремля; это самый большой колокол в мире. Он весит около 200 тонн, но его звона никто никогда не слышал. Колокол сломался во время большого пожара и так и не был поднят на колокольню.

Но что скрывается за колокольчиком на старой картинке? Это Чудов монастырь, основанный в середине XIV века митрополитом Московским Алексием. В старину это был центр книжной культуры Москвы, в Чудовом монастыре жили известные переводчики Библии. Легенда гласит, что Лжедмитрий I (самозванец, выдававший себя за младшего сына Ивана Грозного) был монахом в Чудовом монастыре.

Монастырь не пережил советское время. Он был закрыт вскоре после революции и разрушен в 1930 .К счастью, сохранились уникальные рукописи XI-XVIII веков, которые сегодня хранятся в Государственном Историческом музее. Мощи основателя монастыря сегодня можно увидеть в Успенском соборе. Но большая часть фресок была утеряна навсегда.

Желтое здание, которое вы видите сегодня на этом месте, было построено как военная академия для руководителей Красной Армии. Сегодня в нем размещаются различные кабинеты администрации президента России.

Ваш гид по Москве расскажет вам много интересного во время экскурсии по Кремлю.

Строительство МГУ. Москва, 1951-52 гг. источник: www.oldmos.ru

Московский государственный университет им. Москва, 2009 г.

Красная площадь Москва, 1987 г.

Красная площадь Москва, 2009 г.

Федор Алексеев. Красная площадь. Москва, 19 век.

Красная площадь. Москва, 19 век.

Красная площадь Москва, 21 век

Храм Христа Спасителя, Москва, конец XIX века

Храм Христа Спасителя, Москва, 2009 г.

Храм иконы Казанской Божией Матери. Москва 1900с.

Калужская площадь. Москва 2009

Музей Руманцева (бывший дом Пашкова). Московское движение, 1902 г.

Дом Пашкова. Московский трафик, 2009 г.

Красная площадь, Москва, 1937 год. источник: www.oldmos.ru

Красная площадь, Москва, 2009 г.

Ф.Алексеев. Вид на Воскресенские ворота. Москва, 1811 год.

Воскресенские ворота и Исторический музей. Москва, 2009 г.

Москва Бассейн. Москва, 1960-е годы

Москва, 1960-е годы

Храм Христа Спасителя. Москва, 2009 г.

Скульптура Гоголя работы Андреева на Прешистенском бульваре. Москва, 1909 г.

Скульптура Гоголя работы Томского на Гоголевском бульваре. Москва, 2009 г.

Рынок на Красной площади, Москва, 1910 год источник: www.oldmos.ru

Сувенирный рынок у Красной площади, Москва, 2009 г.

Красная площадь, Москва, 1900

Красная площадь, Москва, 2010

Национальная гостиница, Москва, 1895 г.

Гостиница Националь, Москва, 2009 г.

Церковь Иоанна Воина, Москва, 1888 г. источник: oldmos.ru

Храм Иоанна Воина, г. Москва, 2010 г.

Храм Святителя Николая, г. Москва, 1974 г.

Храм Святителя Николая, г. Москва, 2010 г.

Китайгородская стена, Варварские ворота, Москва, 1920 г.

Начало улицы Варварка, г. Москва, 2010 г.

Троицкая церковь в Никитниках, Москва, 1881 г.

Троицкая церковь в Никитниках, Москва, 2010 г.

улица Малая Дмитровка, Москва, 1910

ул. Малая Дмитровка, г. Москва, 2010

Елисеевский продуктовый рассказ, фото начала XX века

Елисеевский продуктовый магазин в наши дни

Дом генерал-губернатора, Москва, начало 20 века

Мэрия Москвы, Москва, 2010

Синагога на Большой Бронной, Москва, 1888 г.

Синагога на Большой Бронной, Москва, 2010 г.

Арбатская площадь, Москва, 1925

Арбатская площадь, Москва, 2010

Вид на Кремль, Москва, 1890 с

Вид на Кремль, Москва, 2010 г.

улица Кузнецкий мост, Москва, 1900

улица Кузнецкий мост, Москва, 2010

Третьяковский проезд, Москва, 1900

Третьяковский проезд, Москва, 2010

Любанская площадь, Москва, 1928 г.

Любанская площадь, Москва, 2010

Памятник Дзержинскому, Москва, 1971 г.

Любанская площадь, Москва, 2010

Московский университет и церковь святой Татьяны, Москва, 1906 г.

Московский университет и храм святой Татьяны, Москва, 2010

Главпочтамт, Москва, начало 20 века

Главпочтамт, Москва, 2010

Чайный дом Перлова, фото 1960-х гг.

Чайхана Перлова, фото 2010 г.

Сухарева Башня

улица Сретенка

Софийская набережная, Москва, 1957 год источник: oldmos.ru

Софийская набережная, Москва, 2010

Московский Зоопарк, Москва, 1934

Московский зоопарк, Москва, 2010 г.

Московский трамвай, Москва, 1933 год. источник: oldmos.ru

Московский трамвай, Москва, 2010 г.

Лимонадные автоматы, Москва 1989 г.

Киоск Coca Cola, Москва, 2010 г.

М. Воробьев. Вид на Манеж, Кутафью башню и Никольскую церковь, Москва, 1917 г.

Манеж, Кутафья и Троицкая башни, Москва, 2010 г.

Красная площадь, Москва, 1872 г.

Красная площадь, Москва, 2010

Николаевский вокзал,

Ленинградский вокзал

Ярославский вокзал, открытка

Ярославский вокзал, фото, 2010 г.

Ярославский вокзал до 1902 г.

Ярославский вокзал, 2010 г.

Царицыно, Большой дворец, Москва, 1990-е гг.

Царицыно, Большой дворец, Москва, 2008 г.

Дворец Алексея Михайловича, гравюра

Дворец Алексея Михайловича, фото 2010 г.

Петровский дворец, Москва, 1910

Петровский дворец, Москва, 2010 г.

Винно-соляной двор, сфотографировано в начале 1900-х гг.

Дом на набережной, 2000 г.

Дворянские собрания, Москва, 1895-1903 гг.

Дом Союзов, Москва, 2008 г.

Вознесенский женский монастырь, Москва 1890-1900

Администрация президента, 2000 г.

Красные ворота, Москва, 1920-е гг.

Садовое кольцо, Москва, 2010 г.

Цирк Салмановского, Москва 1900

Москва Цирк Нкулина, Москва, 2010

«Мысль» Меркурова на Цветном бульваре, Москва, 1926 г.

Георгиевский обелиск на Цветном бульваре, Москва, 2010 г.

Московская ратуша, Москва, начало 20 века

Музей истории Москвы, Москва, 2010

Гостиница «Москва», фото 1970-80-х гг.

Гостиница Москва, фото 2010 г.

Ильинские ворота, Москва 1910-е гг.

Площадь Ильинских ворот, Москва, 2009 г.

Охотный Ряд, Москва, 1931

Охотный Ряд, Москва, 2009

Гостиницы Националь и Интурист, Москва, 1980-е гг.

Гостиницы «Националь» и «Ритс-Карлтон», г. Москва, 2010 г.

Гостиница Россия, Москва, 1980 г.

улица Варварка, Москва, 2010

Дом бояр Романовых, Москва, 1905 г., источник: www.oldmos.ru

Дом бояр Романовых, Москва, 2010 г.

Каток на Чистых прудах, 1910 г.

Каток на Чистых прудах, 2005 г.

Детский Мир, 2006

Лубянская площадь, 1900-1910

Лучшие туры по Москве и России

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и облегчить предоставление вам услуг, доступных через наш веб-сайт. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы принимаете использование нами файлов cookie, условия нашей Политики конфиденциальности и Условия обслуживания.

Миниатюрный Царь-колокол | Национальный фестиваль колокольчиков

Среди роскошных коллекций, хранящихся в знаменитом поместье Хиллвуд в Вашингтоне, маленький настольный колокольчик говорит о великом вдохновении и легендарном происхождении. Колокол, представляющий собой миниатюрное изображение Бробдингнегского Царь-колокола в Москве, изготовлен из позолоченной бронзы и был отлит в России после 1836 года как единое целое. Гравюра указывает местонахождение сломанного фрагмента оригинала.

Вид сбоку миниатюрного Царь-колокола с подробным описанием местоположения фрагмента оригинала.

Колокол из позолоченной бронзы (размеры 15,2 × 10,2 см) увенчан грузинским крестом с лучами и установлен на основании из малахитовой мозаики на сланце (размеры 2,9 × 16,5 × 14,3 см). Колокол повторяет оригинал с украшениями царя и императрицы. Он поступил в коллекцию поместья в качестве подарка мадам Аугусто Россо в 1968 году и в настоящее время находится на даче в составе Красота природы: Изысканные изделия из минералов и драгоценных камней выставка.

Начало оригинальной легенды.

Колокольное дело в России восходит к X веку, но изначально не было связано с Русской православной церковью. Вместо этого колокола играли светскую роль в повседневной жизни, объявляя о важных событиях в обществе, отмечая важные церемонии, поднимая тревогу и созывая людей.

Один из самых больших ранних русских колоколов, завершенный в 1600 году, был первым Царь-колоколом. Он весил впечатляющие 20 тонн, что не очень помогло несколько десятилетий спустя, когда огонь опустошил Кремль. Колокол, находившийся в оригинальной деревянной колокольне Ивана Великого, разлетелся на куски, когда конструкция загорелась и рухнула на землю.

На гравюре 1853 года Леонса Л’Юиттье из коллекции Hillwood Estate изображена колокольня Ивана Великого и другие архитектурные памятники на Дворцовой площади Московского Кремля, на переднем плане — толпы людей. Обратите внимание на колокола, видимые в нескольких окнах.

Москвичей это не испугало, и в 1655 году они отлили второй Царь-колокол из найденных остатков первого, добавив при этом гораздо больше расплавленной бронзы. Новый колокол весил 110 тонн, но, увы, через полвека и он сгорел.

Новый колокол весил 110 тонн, но, увы, через полвека и он сгорел.

В третий раз прелесть.

Осажденный, но не сломленный духом, в 1733 году была сделана попытка возвести третий колокол. По указанию императрицы Анны Ивановны, племянницы Петра Великого, был заказан колокол, который должен был стать самым большим колоколом, который когда-либо видел мир. Пока на Ивановской площади к востоку от основания восстановленной колокольни Ивана Великого (с усиленными стенами, способными выдерживать интенсивность расплавленного металла) рыли формовочный котлован, в Париж был отправлен гонец за технической помощью мастера мастера. Сообщается, что над эмиссаром, сыном фельдмаршала Мюнниха, посмеялись, когда он рассказал о беспрецедентных размерах колокола. Он вернулся в Россию один.

Затем проект был передан местному колокольню Ивану Моторину и его сыну Михаилу. Они приступили к работе, снова используя детали предыдущего колокола с добавлением 1157 фунтов. серебра, 159 фунтов. золота и много-много больше бронзы. Подготовка заняла полтора года, а отливка, наконец, началась в конце ноября 1734 года. Она не удалась — и тогда Иван Моторин умер.

золота и много-много больше бронзы. Подготовка заняла полтора года, а отливка, наконец, началась в конце ноября 1734 года. Она не удалась — и тогда Иван Моторин умер.

Михаил продвинулся вперед в отсутствие отца, и вторая попытка год спустя увенчалась успехом. Из Петербурга были приглашены резчики для завершения рельефной орнаментации, которая продолжалась до 1737 г., пока колокол остывает над литейной ямой. Затем пришло еще один пожар .

Фрагмент рельефного орнамента колокола и фигура императрицы Анны Иоанновны. Украшения снаружи колокола изображают ангелов в стиле барокко, местную флору, святых, надписи и изображения царя Алексея и императрицы Анны почти в натуральную величину.

Не успела окончательная отделка, как в мае 1737 года по Кремлю пронесся пожар, который достиг временного деревянного сооружения, построенного вокруг колокола. Опасаясь худшего, охранники поливали огонь холодной водой. Резкая разница температур привела к тому, что в отливке образовалось 11 трещин, а 11-тонная секция откололась от остальных. Деревянные опоры не выдержали, и поврежденный колокол снова погрузился в литейную яму. Он оставался там почти столетие, после нескольких тщетных попыток поднять его.

Деревянные опоры не выдержали, и поврежденный колокол снова погрузился в литейную яму. Он оставался там почти столетие, после нескольких тщетных попыток поднять его.

Даже Наполеон считал, что колокол должен вернуться в Париж в качестве трофея после завоевания Москвы в 1812 году, но был сбит с толку его масштабом. При высоте 20,1 фута, диаметре 22 фута и толщине до 2 футов колокол, по оценкам, весит от 202 до 220 тонн.

Звонок поднимается, но не звонит.

Наконец, летом 1836 года колокол был вынесен на свет (тем временем царь Александр I приказал пристроить к колоколу лестницу, чтобы любопытные могли насытиться взглядом). Французский архитектор Огюст де Монферран, построивший Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, поднял колокол и установил его на специально построенный пьедестал из песчаника у Кремлевской стены у основания колокольни Ивана Великого.

Царь-колокол сегодня у подножия колокольни Ивана Великого, вокруг собрались туристы. Вместе с Царь-пушкой он стал монументальным украшением территории Кремля.

11-тонная битая плита была отмечена особым почетом. Вместо того, чтобы привариться к оригиналу, он остается прислоненным к основному — отражением его непростого пути к существованию.

Вид снизу показывает оригинальную бронзовую трещотку, лежащую под колоколом в окружении из песчаника.

Царь-колокол также иногда называют Королевским колоколом, Царским колоколом или Царским колоколом III. Какое-то время колокол служил небольшой часовней, и, хотя он никогда не подвешивался и не звонил, легенда гласит, что колокол будет чудесным образом отремонтирован, чтобы звонить в Судный день. Чтобы вам не пришлось ждать до тех пор, команда Калифорнийского университета в Беркли вместе с исследователями из Стэнфордского и Мичиганского университетов работали вместе, чтобы в цифровом виде создать звук, который, по их мнению, будет издавать колокол.

Колокола в Хиллвуде

Эта статья является частью серии статей о колоколах в поместье Хиллвуд.