Содержание

Путеводитель по Мурому – туры и достопримечательности

- Главная

- Росcия

- Муром

Благовещенский монастырь, Муром

Древний Муром — родина былинного русского богатыря Ильи Муромца, расположен на берегу реки Ока. Город относится к Владимирской области Российской Федерации. У него богатая история и культурное наследие.

Муром впервые упоминается в «Повести временных лет» в 862 году. Этот год принято считать официальной датой рождения города.

Значение слова «муром» на финно-угорских языках — «высокое место, гора, у воды», соответствует расположению и топографии местности, а также напоминает о том, что до начала X века на этих территориях проживали финно-угорские народы, среди которых было племя «муром». Постепенно славяне начали вытеснять местное население и уже в 988 году здесь правил русский князь Глеб, который успел до своей гибели основать церковь Спаса. В дальнейшем к власти пришли Черниговские и Киевские наместники.

В конце XI века, по решению собрания князей, городом начал править князь Ярослав, благодаря которому произошло крещение местного населения. Он построил храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы.

Князь Ярослав (церковное имя Константин) достиг больших успехов в управлении Муромом и улучшил благосостояние города. Его, в числе других святых, до сих пор поминают 21 мая.

Становление Мурома сопровождалось междоусобными войнами с соседними княжествами и монголо-татарскими нашествиями. После очередного нападения в 1293 город был сожжен дотла. Новое упоминание о Муроме появилось лишь в 1351 году во время правления князя Юрия Ярославича. В 1392 году Муромское княжество было присоединено к Москве и перестало существовать.

В начале XVI века Муром пострадал от страшной эпидемии. На этом череда трагических для города событий прервалась.

В середине XVI века, город стал отправной точкой для военного похода войск Ивана Грозного на Казань.

В так называемый, «московский период» город начал процветать: строились каменные храмы, бурно развивались всевозможные ремесла и рыболовство.

Особую славу сыскали оружейные мастерские Мурома, в котором в 1586 году была отлита знаменитая Царь-пушка. Известны и любимы в России знаменитые муромские калачи. Процветанию города и развитию бурной торговли способствовало его расположение у реки.

Муром, как и многие деревянные города России, часто страдал от пожаров.

В 1788 году Императрица Екатерина II одобрила генеральный план строительства, согласно которому улицы в городе начали прокладывать строго перпендикулярно.

Была построена железная дорога, проведен водопровод и телеграф, открыт городской театр. Огромный вклад в благоустройство города внёс его глава, меценат, торговец и предприниматель А. В. Ермаков. В городе начали работать чугунолитейный и механический заводы, а также льнопрядильная и хлопчатобумажная фабрики.

Приход советской власти Муром встретил восстанием, которое было подавлено. Новая власть разрушала и разоряла храмы и церкви. Но в этот период были возведены электростанции; развивалась тяжелая и легкая промышленность; были построены радиоэлектронные заводы гражданского и военного предназначения; налажено производство тепловозов и другой железнодорожной техники, которая экспортировалась за рубеж. Градообразующим предприятием явился завод по производству холодильников «Ока».

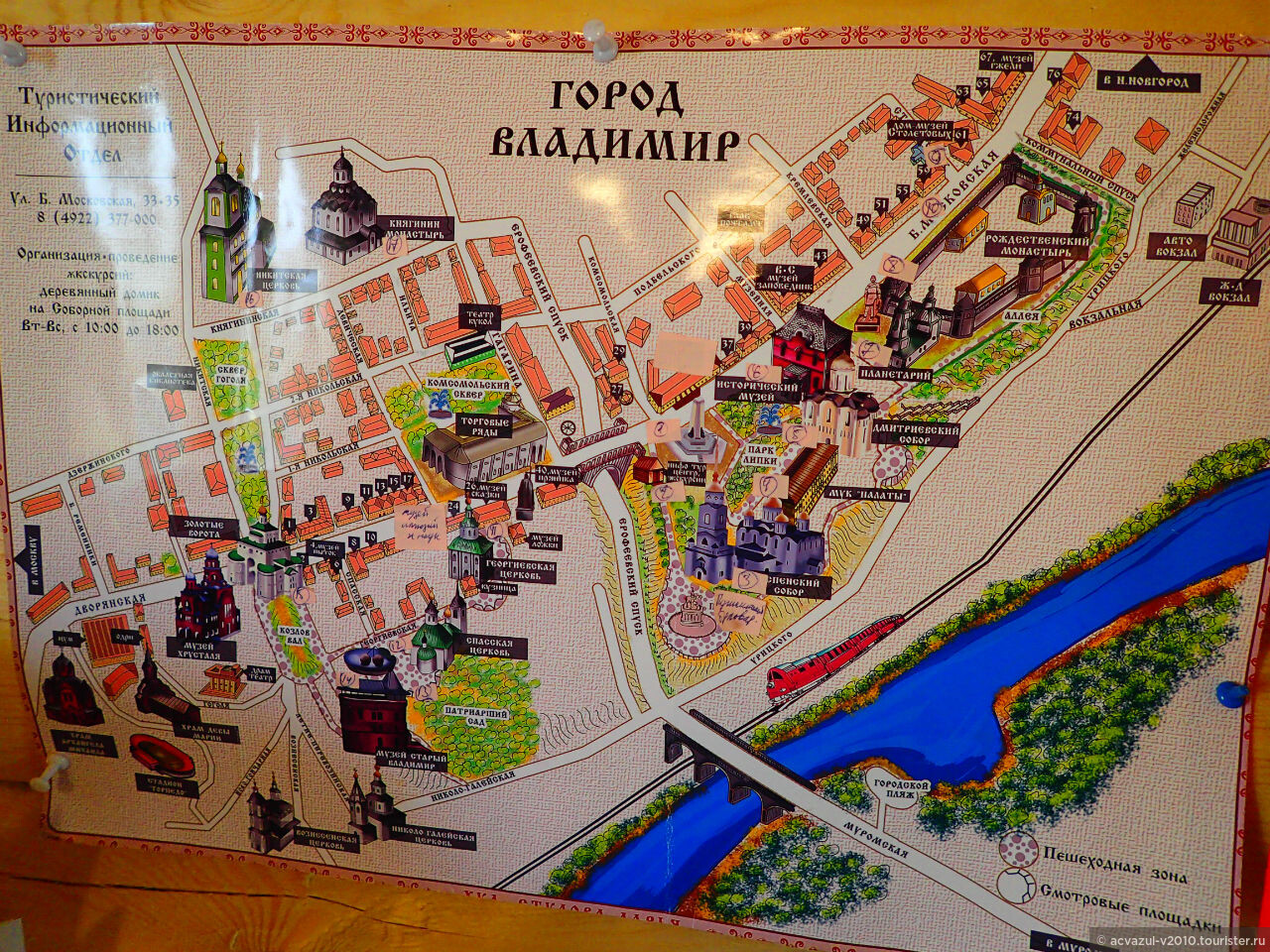

Приехав в город Муром, посетите его достопримечательности: Свято-Троицкий женский монастырь, Благовещенский монастырь, Мужской Спасо-Преображенский монастырь, Николо-Набережную церковь, Воскресенский девичий монастырь, историко-художественный музей Мурома, театр-музей Ильи Муромца, выставочный центр «Хлебная горница», дом Зворыкиных, центр иллюзий и наук “Предел Эшера”, а также памятники Илье Муромцу, муромским святым Петру и Февронии. C Вантового моста или водонапорной башни города открывается удивительный панорамный вид реки Ока.

Город активно развивается, он признан одним из лучших городов с населением в 100 тысяч человек.

В Муроме проходят ежегодные ярмарки и фестиваль «Богатырское раздолье». Мастер-классы, экскурсии, прогулки по городу и радушный прием жителей Мурома гарантируют отличный отдых и прекрасное времяпровождение.

Достопримечательности

Свято-Троицкий женский монастырь

Развлечения и досуг

Окский парк и памятник Илье Муромцу

Туры в Муроме

что посмотреть за один день, фото и описания

Первое упоминание о Муроме, как об одной из вотчин легендарного Рюрика, встречается в летописях 862 г. Этот факт дает право городу входить в сонм старейших русских полисов. Древняя история Мурома окутана легендами. Он то возвышался до центра удельного княжества, то прозябал в небытии, после сожжения монгольскими ордами, а в конце XIV в. вошел в состав Московии. В новейшее время город обзавелся промышленностью, стал важным региональным культурно-образовательным центром. Достопримечательности Мурома, фото и описания которых представлены в статье, привлекают в старинный полис на берегу Оки множество туристов. К прошлому здесь относятся бережно, поэтому исторические памятники содержатся в хорошем состоянии.

Достопримечательности Мурома, фото и описания которых представлены в статье, привлекают в старинный полис на берегу Оки множество туристов. К прошлому здесь относятся бережно, поэтому исторические памятники содержатся в хорошем состоянии.

Достопримечательности Мурома: TOP-5

Любознательному путешественнику предстоит увидеть в городе много интересно. Среди достопримечательностей полиса выделяются несколько памятников и объектов, считающихся визитными карточками Мурома.

Памятник Илье Муромцу

- Адрес: Окский парк. Остановка транспорта «Кинотеатр Октябрь».

Самым знаменитым уроженцем Муромской земли является русский Геракл – непобедимый богатырь Илья из окрестного села Карачарово. Подвиги былинного героя, сразившего Соловья-разбойника, описаны в многочисленных преданиях. Летом 1999 г. в городе появился памятник легендарному витязю. Высота бронзовой скульптуры Ильи, облаченного в доспехи и поднявшего над головой меч, составляет 21 м. На плечи богатыря, устремившего взгляд в сторону Оки, по которой в древние времена проходили границы земли русской, накинут монашеский плащ. Скульптура невероятно выразительна. Она словно источает мощь и непоколебимость.

Скульптура невероятно выразительна. Она словно источает мощь и непоколебимость.

Спасо-Преображенский монастырь

- Адрес: ул. Лакина, 1. Остановка транспорта «Магазин Аленушка».

История этой «визитки» Мурома наполнена яркими событиями. Своего расцвета монастырь, основанный по преданию в 1096 г. князем Глебом Владимировичем, достиг в царствование Ивана Грозного. Именно по его велению на территории комплекса зодчие возвели большой собор и еще несколько каменных зданий. В эпоху реформирования церкви патриархом Никоном обитель стала оплотом старообрядцев, а после Октябрьской революции здесь разместились структуры НКВД и РККА. Только в конце прошлого века монастырь вернули инокам. Сегодня здесь можно полюбоваться Спасо-Преображенским собором, Надвратной и Преображенской церковью, зданиями Трапезного, Братского и Настоятельского корпусов, построенными в XVI–XIX веках.

Вантовый мост

- Адрес: Объездной участок автотрассы Владимир – Арзамас.

Осенью 2009 г. старинный русский город обрел еще одну знаковую достопримечательность – элегантный вантовый мост. Длина инфраструктурного объекта составляет 1,4 км при ширине 15 м. Полотно удерживают стальные канаты, закрепленные на трех парных опорах высотой в 90 м. При всей массивности конструкция выглядит весьма изящно. Это отмечают не только туристы, но и специалисты. Уникальное инженерное сооружение в 2013 г. было признано Федеральным дорожным агентством самым красивым мостом России.

Памятник Петру и Февронии

- Адрес: площадь Крестьянина. Остановка транспорта «Площадь Крестьянина».

Муромские святые – князь Петр и княгиня Феврония считаются в России символом любви, верности, нерушимости брачных уз. Поэтому неудивительно, что памятник благоверным входит в число знаковых достопримечательностей города. Скульптурная композиция в честь княжеской четы, отлитая из бронзы, появилась на Крестьянской площади Мурома летом 2012 г. Петр с мечом в руке олицетворяет силу и мужество, а Феврония, накинувшая на плечи мужа покрывало – мудрость, присущую хранительнице домашнего очага. У ног супругов устроился кролик – символ кротости и плодородия. Не забудьте потереть носик пушистого зверька. Муромцы считают, что это приносит удачу.

У ног супругов устроился кролик – символ кротости и плодородия. Не забудьте потереть носик пушистого зверька. Муромцы считают, что это приносит удачу.

Памятник «Муромский калач»

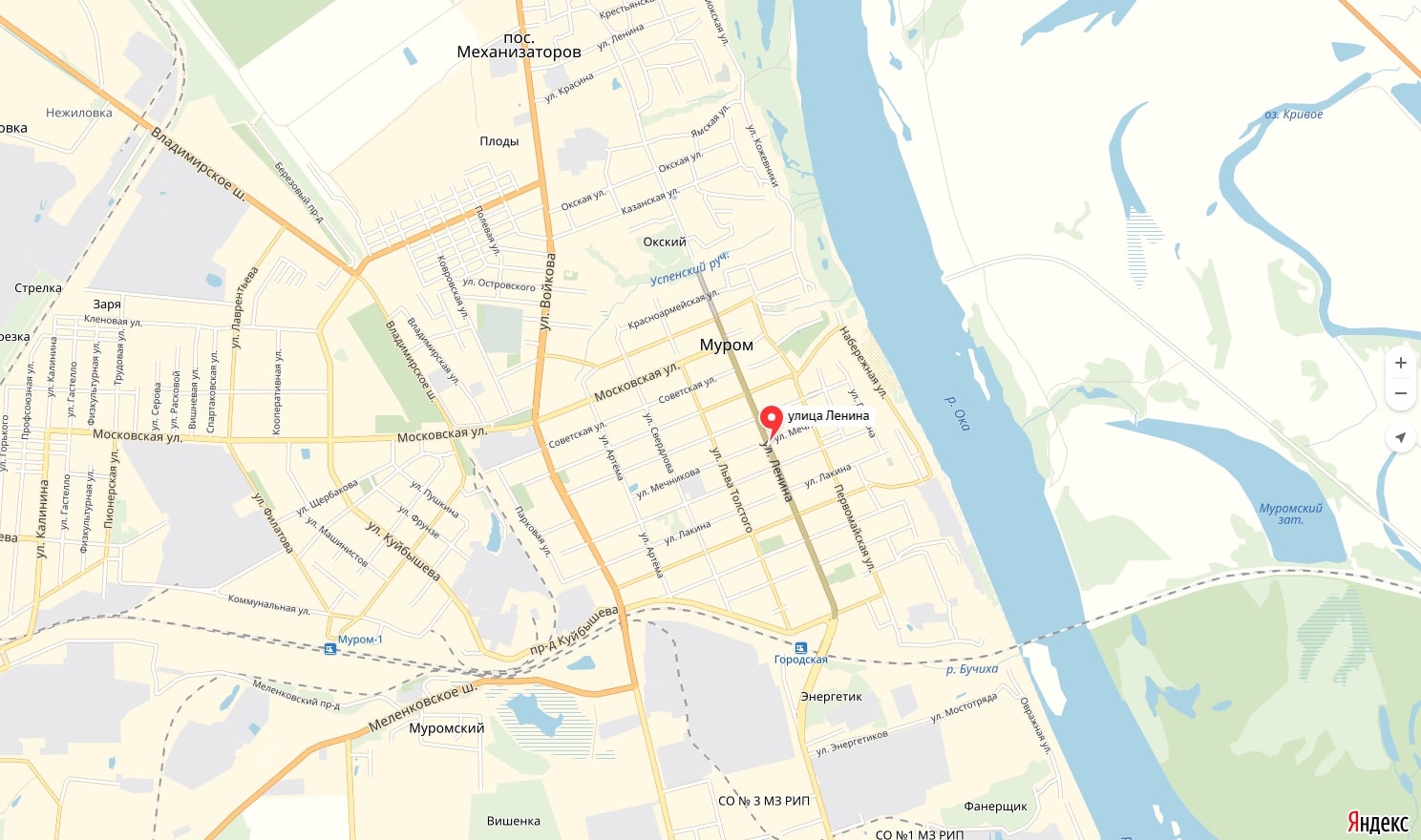

- Адрес: ул. Ленина. Остановка транспорта «Кинотеатр Октябрь».

Калач является таким же символом для Мурома, как для Тулы знаменитый пряник. Город с полным основанием претендует на право называться родиной этого вида выпечки, ведь вкуснейшее лакомство выпекают здесь еще с 1862 г. Более того, изображение калача украшает герб полиса. Арт-объект не впечатляет размерами, зато выглядит весьма реалистично. Пышная сдоба диаметром около метра, кажется, только вышла из печи. Керамический калач установлен на шестигранный постамент с геральдическими символами города.

Микрорайон Карачарово

Среди достопримечательностей древнего Мурома, стоит приметить фото и описание, указанного на карте села Карачарово. В микрорайоне, согласно старинным преданиям, появился на свет Илья Муромец. В письменных источниках информация о селе появилась в 17 столетии. На его территории современные археологи обнаружили стоянку времен палеолита. Это доказало теорию о том, что люди проживали в центральной России со времен древнекаменного века.

В письменных источниках информация о селе появилась в 17 столетии. На его территории современные археологи обнаружили стоянку времен палеолита. Это доказало теорию о том, что люди проживали в центральной России со времен древнекаменного века.

В разные времена эти земли принадлежали князьям Черкасским, Шереметьевым, Разумовским. В микрорайоне расположена церковь с мощами богатыря, которые были привезены из Киево-Печерской Лавры. 1 января местные жители празднуют День памяти былинного героя. Но Илья не единственный прославленный потомок этих мест. В Карачарово родился и герой СССР Алексей Кукин.

Архитектура и памятники Мурома

Охотников за туристическими трофеями город не разочарует. Ценители изящной архитектуры найдут, на что посмотреть в Муроме.

Водонапорная башня

- Адрес: ул. Ленина, 15. Остановка транспорта «Школа №3».

Сегодня мало кто знает, что водопровод появился в Муроме раньше, чем в губернском Владимире. Тем не менее, это так. Уже летом 1864 г. горожане избавились от необходимости ежедневно запасаться живительной влагой из Оки, поднимаясь с полными ведрами по крутому склону берега. Распределение воды по инфраструктурным объектам и жилым кварталам осуществлялось через водонапорную башню. Это сооружение, остававшееся вплоть до начала прошлого столетия самым высоким зданием Мурома, прекрасно сохранилось до наших дней. Трехэтажную башню, возведенную по канонам классицизма, венчает шестигранный барабан со шпилем. Она до сих пор является звеном системы водоснабжения города.

Тем не менее, это так. Уже летом 1864 г. горожане избавились от необходимости ежедневно запасаться живительной влагой из Оки, поднимаясь с полными ведрами по крутому склону берега. Распределение воды по инфраструктурным объектам и жилым кварталам осуществлялось через водонапорную башню. Это сооружение, остававшееся вплоть до начала прошлого столетия самым высоким зданием Мурома, прекрасно сохранилось до наших дней. Трехэтажную башню, возведенную по канонам классицизма, венчает шестигранный барабан со шпилем. Она до сих пор является звеном системы водоснабжения города.

Московская улица

- Адрес: участок улицы между «Площадью Труда» и «Площадью 1100-летия Мурома». Остановка транспорта «Кинотеатр прогресс».

Чтобы получить представление о том, каким был Муром полтора столетия назад, достаточно прогуляться по Московской улице, вдоль которой строила особняки тогдашняя городская элита. Особенно много исторических зданий сохранилось в двух кварталах, примыкающих к площади 1100-летия Мурома. Помимо купеческих и аристократических домов, туристы смогут полюбоваться здесь храмом Вознесения Господня, часовней Михаила Архангела, несколькими скверами, скульптурами, фонтаном.

Помимо купеческих и аристократических домов, туристы смогут полюбоваться здесь храмом Вознесения Господня, часовней Михаила Архангела, несколькими скверами, скульптурами, фонтаном.

Былинный камень

- Адрес: Владимирское шоссе. Остановка транспорта «Пост ДПС».

Еще один интересный памятник видят все, кто въезжает в город со стороны областного центра. Здесь установлена массивная каменная глыба, на которой скульптор вырезал лик Ильи Муромца, облаченного в шлем. Ниже на валуне высечена цитата из летописи 862 г. Именно этим годом датируется первое упоминание о Муроме в «повести временных лет». Оригинальный монумент создан в 1967 г.

Бронепоезд Илья Муромец

- Адрес: парк им. 50-летия Советской власти. Остановка транспорта «водоканал».

В 1942 г. рабочие депо Мурома в неурочное время изготовили для РККА бронепоезд, обшитый 25-миллиметровой броней с четырьмя артиллерийскими площадками. В составе дивизиона бронепоездов «Илья Муромец» прошел всю войну и встретил Победу в окрестностях Берлина. На боевом счету экипажа грозного железнодорожного состава числится несколько сбитых самолетов Люфтваффе и уничтоженных вражеских батарей. Кроме того, в артиллерийской дуэли «Илья Муромец» одержал верх над фашистским бронепоездом «Адольф Гитлер». С 1971 г. боевая машина покоится на вечной стоянке в одном из городских парков.

На боевом счету экипажа грозного железнодорожного состава числится несколько сбитых самолетов Люфтваффе и уничтоженных вражеских батарей. Кроме того, в артиллерийской дуэли «Илья Муромец» одержал верх над фашистским бронепоездом «Адольф Гитлер». С 1971 г. боевая машина покоится на вечной стоянке в одном из городских парков.

Популярное на портале: ТОП-35 достопримечательностей Владимирской области

Храмы и монастыри

Муромская земля освещена многочисленными религиозными постройками, которыми пестрят путеводители города. Среди монастырей и храмов можно выделить:

Крестовоздвиженский

Крестовоздвиженская женская монашеская обитель – православная святыня и архитектурный памятник. Первое описание этой постройки относится к 13 столетию. Согласно древней повести, в этом храме князь Давыд Юрьевич обрел «Агриков меч». Существует также предположение, что в этом же месте княгиня Ефросинья дала монашеский обет. Религиозное сооружение не сохранилось в своем первоначальном виде. В начале 20 века его взорвали, но в 2009 году на месте развалин возвели новое здание и открыли женский монастырь.

В начале 20 века его взорвали, но в 2009 году на месте развалин возвели новое здание и открыли женский монастырь.

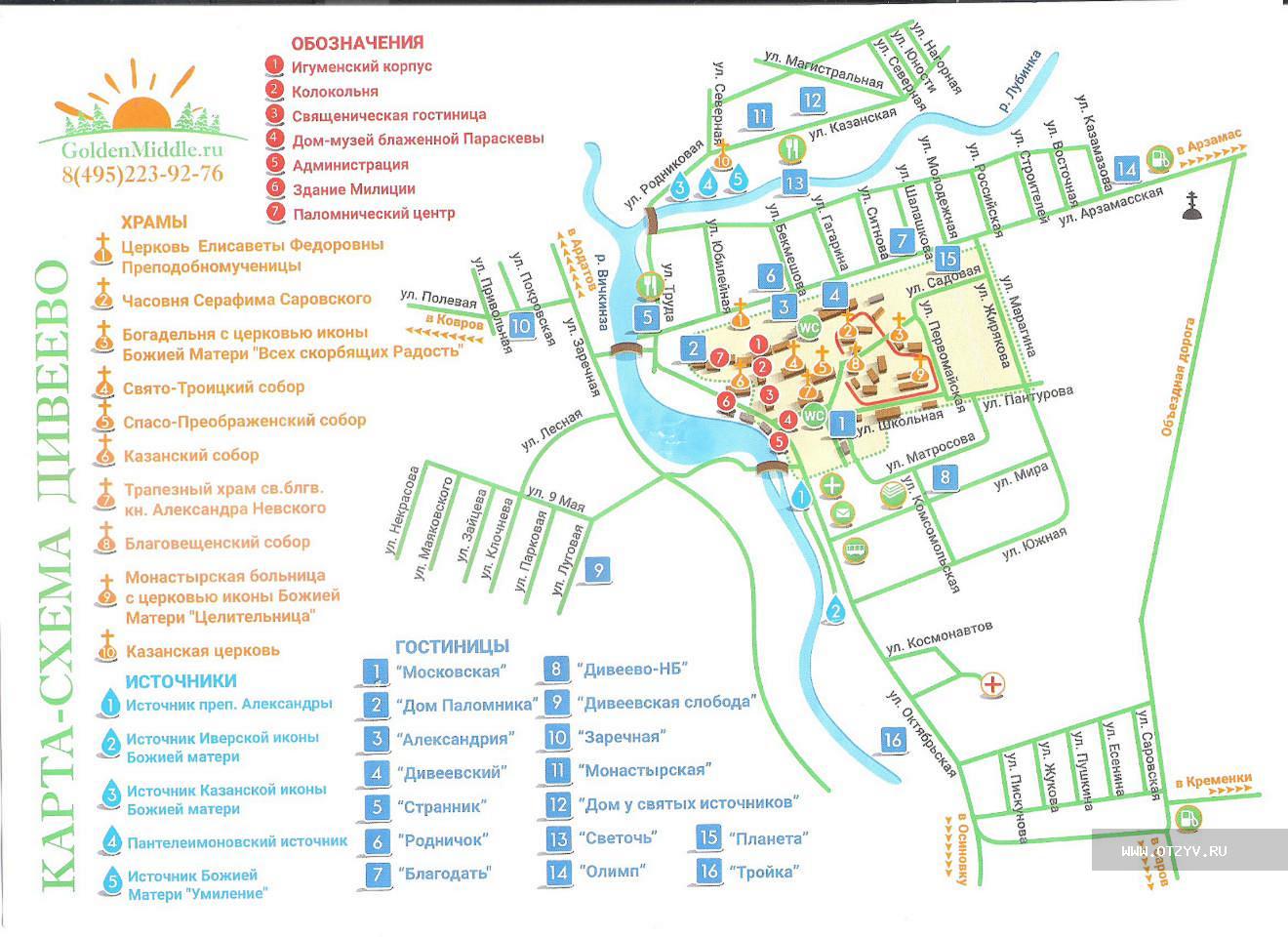

Воскресенский

В Муроме есть достопримечательности, фото с описанием которых привлекают своей колоритностью. Воскресенский монастырь связан с легендой о Петре и Февронии. Согласно ей, в месте, где стоит обитель, жил князь с супругой. Они своим присутствием осветили эту землю, а в начале 17 века на ней возник первый храм. Возле монастыря находится святой источник Петра и Февронии, к которому круглый год приезжают сотни людей.

Благовещенский

Благовещенский монастырь возведен на месте деревянного храма, построенного по инициативе князя Ярослава Святославовича. Мужская обитель была создана в середине 16 столетия по указу Ивана Грозного. До 1923 года в стенах святыни покоился прах князя Константина и двух его сыновей. Потом их вскрыли и перевезли в музей. Главный храм комплекса – Благовещенский. Его внешняя отделка – образец русского узорочья прошлых веков.

Свято-Троицкий

Свято-Троицкая святыня была создана в конце 17 столетия по инициативе местного купца Цветнова. Ее построили на земле, где в древние времена находились христианские храмы. Изначально был воздвигнут собор из камня, а позже при нем появился женский монастырь. В обители находятся мощи покровителей семьи – Петра и Февронии.

Спасо-Преображенский

На карте города, слева от Оки, обозначен Спасо-Преображенский монашеский приют. Это древнейшая обитель монахов, возникшая в период 10-11 веков. Монастырь упомянут в «Повести временных лет». Есть мнение, что это первый приют монахов, появившийся на Руси. В состав комплекса входят пять архитектурных объектов, которым присвоено звание исторических памятников федерального значения.

Николо-Набережный

Николо-Набережный храм красуется на возвышенности возле реки. Под горой, на которой он расположен, бьет Никольский родник. Согласно легенде, возле святого ключа несколько раз происходило явление Николая Чудотворца. Рядом построена часовня «Живоносный источник» в честь иконы Божьей Матери. Первые свидетельства о церкви относятся к 15 столетию. Каменные стены возвели в 1714 году. Главная ценность храма – прах Иулиании Лазаревской.

Рядом построена часовня «Живоносный источник» в честь иконы Божьей Матери. Первые свидетельства о церкви относятся к 15 столетию. Каменные стены возвели в 1714 году. Главная ценность храма – прах Иулиании Лазаревской.

Космодемьянский

Космодемьянский приход относится к старейшим архитектурным памятникам. Возведение датируется 16 веком. Согласно преданию, церковь создана на месте, где Иван Грозный отдыхал в шатре, во время похода на татар. Сооружение не сохранилось в первоначальном виде, так как в 19 столетии обрушился его высокий шатер. Сейчас идут восстановительные работы, но высота шатра уже не будет прежней. Архитекторы пришли к выводу, что старые стены храма не смогут выдержать прежней высоты.

Гурия, Самона и Авива

Многие достопримечательности Мурома имеют особенную историю создания. И церковь Гурия, Самона и Авива тоже относится к их числу. Храм был построен на вложения мещанина Синцова. Когда в городе была эпидемия чумы, купец дал слово, что если его семья выживет, он построит церковь. И он сдержал свое обещание. На фото и в реальности святыня выглядит скромно. Здание одноглавое с золотым куполом. Вокруг нее расположено старинное кладбище. Туристов храм привлекает уникальной иконой с частицами мощей Илии Муромца.

И он сдержал свое обещание. На фото и в реальности святыня выглядит скромно. Здание одноглавое с золотым куполом. Вокруг нее расположено старинное кладбище. Туристов храм привлекает уникальной иконой с частицами мощей Илии Муромца.

Муромские музеи

Старинный русский город порадует туристов не только обилием архитектурных изысков и памятников. Среди мест, куда пойти в Муроме советуют бывалые путешественники, нельзя не выделить интересные музеи.

Историко-художественный музей

- График работы: в будние дни с 10:00 до 18:00, по выходным с 11:00 до 19:00.

- Стоимость билета: взрослый 80 р., студенческий 50 р., дошкольники пропускаются бесплатно.

- Телефон.

- Сайт: https://www.museum-murom.ru

- Адрес: ул. Московская, 13. Остановка транспорта «Кинотеатр прогресс».

Двери местного музея краеведения впервые открылись для посетителей 1 января 1919 г. Сегодня в фондах учреждения насчитывается боле 95 тыс. единиц хранения. Особую ценность представляет коллекция древнерусского искусства. Неизменный интерес у посетителей вызывают выставки артефактов, найденных археологами при раскопках в Муроме и его окрестностях. Среди экспонатов можно увидеть такие раритеты, как фитильные и кремниевые ружья XVII в., доспехи русских витязей. Отдельный раздел экспозиции посвящен флоре и фауне Муромской земли.

Неизменный интерес у посетителей вызывают выставки артефактов, найденных археологами при раскопках в Муроме и его окрестностях. Среди экспонатов можно увидеть такие раритеты, как фитильные и кремниевые ружья XVII в., доспехи русских витязей. Отдельный раздел экспозиции посвящен флоре и фауне Муромской земли.

Художественная галерея

- График работы: ежедневно, с 10:00 до 18:00.

- Стоимость билета: взрослый 80 р., студенческий 50 р., дошкольники пропускаются бесплатно.

- Телефон.

- Сайт: https://www.museum-murom.ru

- Адрес: ул. Первомайская, 6. Остановка транспорта «Площадь Крестьянина».

Часть экспозиции ИХМ демонстрируется в залах особняка, некогда занимаемого Городской Думой. Здесь выставлены коллекции западноевропейского и русского искусства XVII–XIX веков. Помимо живописных полотен, гравюр и скульптур, посетители смогут осмотреть собрание старинного фарфора, ампирной бронзы, антикварной мебели работы немецких мастеров XVIII в. Галерея обладает великолепной коллекцией старинных часов, подсвечников, канделябров, итальянской майолики.

Галерея обладает великолепной коллекцией старинных часов, подсвечников, канделябров, итальянской майолики.

Кибер-музей

- График работы: ежедневно, с 10:00 до 17:00, по звонку до 24:00.

- Стоимость билета: взрослый 300 р., детский 150 р.

- Телефон.

- Сайт: https://museum.computer.ru

- Адрес: площадь Крестьянина, 6В. Остановка транспорта «Площадь Крестьянина».

Посетителям музея предлагают совершить ретроспективное путешествие по миру кибернетики. В экспозиции представлены разнообразные модели компьютеров – от IBM-286, выпускавшихся в 1981 г., до портативных ноутбуков. Нынешние школьники смогут познакомиться с предшественниками USB-накопителей – дискетами, магнитофонными кассетами, бабинами, видеотехникой, которую давно заменили современные электронные устройства. Музей располагает шикарной коллекцией дисковых телефонов и фотоаппаратов. Гостям предлагают совершить увлекательную интерактивную экскурсию по Мурому в 3D-очках.

Куда пойти с детьми в Муроме

В Муроме созданы все условия для полноценного семейного отдыха. Побывать в замечательном городе юным туристам будет не менее интересно, чем взрослым путешественникам.

Побывать в замечательном городе юным туристам будет не менее интересно, чем взрослым путешественникам.

Музей «Хлебная Горница»

- График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00.

- Стоимость билета: от 150 р. до 400 р.

- Телефон.

- Сайт: https://hleb-gornica.ru

- Адрес: ул. Амосова, 48. Остановка транспорта «Центр занятости».

Побывать в уникальном музее, основанном восемь лет назад, будет интересно всем членам семьи. Во время экскурсии вы сможете узнать буквально все об истории знаменитого калача и других видов выпечки, которыми славится Муром. В экспозиции представлена утварь, которой издавна пользовались местные пекари, создавая свои непревзойденные сдобы. Посещение музея завершается чаепитием, к которому подается вкуснейшая выпечка от лучших мастеров предприятия «Муромский пекарь». Для детей проводятся мастер-классы по художественной росписи пряников.

Театр-музей Ильи Муромца

- График работы: с четверга по субботу, с 10:00 до 16:00.

- Стоимость билета: от 150 р. до 300 р.

- Телефон.

- Сайт: teatr-muzey-im.com

- Адрес: ул. Коммунистическая, 33. Остановка транспорта «Улица Коммунистическая».

От посещения этого замечательного музея детишки приходят в восторг. Еще бы! Здесь можно примерить шлем былинного богатыря, сделать своими руками настоящий оберег, попробовать пересвистеть знаменитого Соловья-разбойника. Во время интерактивной экскурсии посетителей знакомят с преданиями Муромской земли, подвигами былинного витязя, обычаями и культурой крестьян из российской глубинки. Гости смогут попробовать блюда богатырской кухни, которые давали Илье Муромцу недюжинную силу.

Окский парк

- График работы: ежедневно, с 10:00 до 21:00.

- Телефон: +.

- Адрес: ул. Первомайская, 8. Остановка транспорта «Кинотеатр Октябрь».

Прекрасное провести время всей семьей можно в парке, разбитом на месте, где некогда стоял деревянный муромский кремль. Здесь, среди вековых лип, проложены ухоженные аллеи с цветниками, по которым так приятно прогуливаться в жаркие летние дни. Для ребятишек работает более десятка аттракционов. Желающих посмотреть на Муром с высоты птичьего полета приглашают прокатиться на Колесе обозрения. На территории парка находится Аллея Славы и памятник Илье Муромцу.

Для ребятишек работает более десятка аттракционов. Желающих посмотреть на Муром с высоты птичьего полета приглашают прокатиться на Колесе обозрения. На территории парка находится Аллея Славы и памятник Илье Муромцу.

Читайте про достопримечательности Юрьев-Польского, Вязников, Петушков, Кидекши, Боголюбово, Судогды, Кольчугино, Киржача и Суздаля.

Побывать на родине былинного русского богатыря – героя множества былин и сказаний, должен каждый уважающий себя путешественник. Город Золотого Кольца России, в облике которого причудливо переплелись прошлое и настоящее, способен очаровать самого взыскательного туриста.

Церковь Николая-Набережная в Муроме, Россия

Церковь Николая-Набережная (Церковь Николая Мокрого) расположена на высоком берегу реки Оки. На эту приметную ярко-желтую церковь открывается прекрасный вид не только с самой реки, но и из городского Окского парка. На Береговой улице Мурома жили торговцы и рыбаки, поставлявшие рыбу царскому двору. Храм расположен на месте деревянной церкви 16 века, которая, по преданию, стояла возле деревянного дворца Ивана Грозного. Новая церковь была построена в 1700-1717 годах вопреки запрету Петра I на каменное строительство. Средства на храм выделил московский священник Д. Христофоров, который таким образом увековечил память своего отца, священника, служившего в деревянном Никольском храме.

Храм расположен на месте деревянной церкви 16 века, которая, по преданию, стояла возле деревянного дворца Ивана Грозного. Новая церковь была построена в 1700-1717 годах вопреки запрету Петра I на каменное строительство. Средства на храм выделил московский священник Д. Христофоров, который таким образом увековечил память своего отца, священника, служившего в деревянном Никольском храме.

Изначально церковь Николая Чудотворца-Набережная была очень маленькой – в одном объеме. Стены четверика украшены просто и изящно: под карнизом здание окружено рядом декоративных арок вместо закомаров и резного тонкого фриза. Высокие пятиглавые барабаны у основания украшены полукруглыми кокошниками. Купола очень близки по форме к шлему. Несмотря на общие композиционные особенности с муромскими храмами второй половины XVII в., церковь Николая-Набережная имеет характерные детали «петровского» барокко: связки колонн под общей капителью по углам здание, наличники окон из тех же колонн, с «рваными» фронтонами наверху.

Колокольня и широкая трапезная пристроены только в 19 веке. Силуэт, симметрично примыкающий к основному объему приземистой трапезной, соединенной с колокольней, несколько облегчается рядом небольших, вытянутых окон с полукольцами в верхней части наличников. Стены трапезной под крышей украшены фризом из квадратных желобков. Двухъярусная восьмиугольная колокольня (восьмерик на четверике) увенчана одной главой. Под карнизом колокольню окружает ряд круглых окон. Звенящий ярус украшен арками, стилизованными под ложные закомары основного объема.

В конце XVII века в Никольской церкви был установлен резной позолоченный иконостас, в который наряду с традиционными иконами были встроены изображения двенадцати сивилл – пророчиц, предсказавших рождение Христа – написанные местный художник А.И. Казанцев. До революции 1917 года в церкви находилась икона святителя Николая Чудотворца XIV века, единственный сохранившийся памятник иконописи, относящийся к античному этапу истории Муромского княжества. Сейчас изображение хранится в Муромском художественном музее.

Сейчас изображение хранится в Муромском художественном музее.

В Никольской церкви-Набережной крестили изобретателя современного телевидения Владимира Козьмича Зворыкина.

У подножия горы, под храмом находится источник Святого Николая – самый почитаемый в народе. По преданию, у источника несколько раз являлся сам Николай Чудотворец, а вода обладает целебной силой. Считается, что подземный ручей, прежде чем выйти на поверхность, омывает серебряный крест, заложенный в основании храма.

В 1992 году пострадавшая от времени и запустения церковь Николая Чудотворца-Набережная была возвращена верующим и отреставрирована.

Автор: Королькова В.

Сергей Прокудин-Горский. Неизвестный гений цветной фотографии

22 апреля 2020

Дмитриевский собор во Владимире

Как вы думаете, когда была сделана эта фотография? В 1911 году! И когда это было открыто широкой публике? Только в 2002 году. Этот пост о первооткрывателе цветной фотографии, оставившем невероятное количество фотографий городов, деревень и разнообразных этносов Российской империи между 1904 и 1916. Зовут его Сергей Прокудин-Горский. Сегодня многих памятников и подробностей быта, которые он задокументировал, уже нет, но люди, которые смотрят на нас с его фотографий, от крестьян, выполняющих сезонные работы, до бухарского эмира, настолько полны жизни, что трудно верить, что они не наши современники.

Зовут его Сергей Прокудин-Горский. Сегодня многих памятников и подробностей быта, которые он задокументировал, уже нет, но люди, которые смотрят на нас с его фотографий, от крестьян, выполняющих сезонные работы, до бухарского эмира, настолько полны жизни, что трудно верить, что они не наши современники.

В этом посте вы увидите фотографии Прокудина-Горского и узнаете больше об этом скромном гении. В конце вы найдете ссылку на Россия в цвету , увлекательный документальный фильм о Прокудине-Горском, его фотографиях и безвозвратно утраченной империи. Коллекция Прокудина-Горского, пожалуй, самая впечатляющая книга по истории Российской империи на грани распада, и мы хотим, чтобы вы ее открыли!

Большинство фотографий, карт путешествий и открыток в этом посте взяты с сайта Международного исследовательского проекта «Наследие С. М. Прокудина-Горского», где вы можете увидеть большинство фотографий в нескольких версиях – оригинальная версия, обработанная через цветные фильтры и восстановленные версии. Для некоторых изображений вы найдете сравнение современных фотографий, сделанных с одного и того же места.

Для некоторых изображений вы найдете сравнение современных фотографий, сделанных с одного и того же места.

Ранние годы жизни Прокудина-Горского

О первых 30 годах жизни Сергея Прокудина-Горского известно мало, большая часть информации, которую вы можете найти сегодня, довольно противоречива, а многие детали утеряны. во время.

Прокудин-Горский родился в 1863 году в дворянской семье из Мурома Владимирской области, одной из колыбелей древнерусской архитектуры и культуры (см. наш пост «Золотое кольцо», посвященный Владимиру). Подростком его увезли в Петербург для продолжения образования.

В студенческие годы Прокудин-Горский посещал занятия по живописи в Императорской Академии художеств, научные лекции в Санкт-Петербургском государственном университете и, возможно, изучал химию под руководством известного ученого Дмитрия Менделеева. Университет Прокудин-Горский не окончил, вместо этого он стал посещать лекции в Военно-медицинской академии, которую тоже не закончил.

Ограда Михайловского сада в Санкт-Петербурге (1905)

В 1890-х годах началась его жизненная любовь к фотографии. В 1900 году черно-белые фотографии Прокудина-Горского представляли Российскую империю на Всемирной выставке в Париже. В 1901 году Прокудин-Горский открыл свою фотостудию в Петербурге на Большой Подьяческой улице, 22 (Петроградская сторона). Позже в этом же помещении открылись фотокурсы и редакция фотожурнала во главе с Прокудиным-Горским.

Цветная фотография и первые фотоэкспедиции Прокудина Горского

В 1902 году Прокудин-Горский изучал цветную фотографию в берлинской студии Адольфа Митера. Знания, которые он получил во время стажировки, помогли ему в дальнейшем разработать собственный метод цветной фотографии.

Хотя первая цветная фотография была сделана еще в 1861 году, цветная фотография того времени не передавала точно все оттенки цветов реальных предметов и с тех пор основной проблемой было создание специальной эмульсии для фотопластинок, которая бы одинаково чувствительны ко всем цветам спектра. К 1904-1905 г. Прокудин-Горский изобрел и запатентовал собственную эмульсию, позволяющую получать реалистичные цветные изображения.

К 1904-1905 г. Прокудин-Горский изобрел и запатентовал собственную эмульсию, позволяющую получать реалистичные цветные изображения.

Женщины аварской национальности в Дагестане (1904 г.)

В 1904 г. Прокудин-Горский совершил путешествие в Дагестан, где сделал удивительные снимки местных народов. Об этом путешествии мало что известно, вероятно, он совершил его за свой счет.

Открытка с видом Ялты, Крыма (1905 г.)

В 1905 г. Прокудин-Горский совершил свое первое большое фотопутешествие по европейской части Российской империи, Кавказу, Крыму и Украине. Одна из благотворительных организаций в Санкт-Петербурге согласилась спонсировать его поездку и использовать его фотографии для цветных открыток. На первую часть аванса от благотворительной организации Прокудин-Горский успел сделать около 400 снимков Петербурга, Киева, Севастополя и других городов, но в связи с политическим кризисом 1905 переросла в первую революцию в России, договор Прокудина-Горского с благотворительной организацией был расторгнут, и в итоге было напечатано лишь несколько открыток, большая часть изображений была утеряна.

Тюрьма в Бухаре (1907)

На протяжении 1906 и 1907 годов Прокудин-Горский путешествовал по Европе, где делал цветные фотографии и участвовал в нескольких фотовыставках, посетил Туркестан. Во время своего путешествия по Средней Азии он сделал несколько удивительных фотографий Самарканда и Бухары.

В 1908 году Прокудин-Горский сделал несколько снимков Льва Толстого в своем имении Ясная Поляна (см. наш тур «Толстой в Москве»). Фотографии известного писателя в год его 80--го -летия произвели впечатление на многих современников. В том же году Прокудин-Горский начал фотографировать членов русской царской семьи. К сожалению, их портретов сегодня нет, сохранились лишь несколько пейзажей царских вилл.

Датский летний дом российской императрицы Марии Федоровны (1908)

Встреча с Императором

В 1909 году император Николай II, на которого произвели глубокое впечатление цветные фотографии Прокудина-Горского, приглашает фотографа на личную встречу. На этой встрече царь согласился поддержать амбициозный проект Прокудина-Горского задокументировать в красках нынешнюю Российскую империю со всеми ее огромными территориями, многочисленными народами, патриархальными традициями и городами, которые постепенно отступали перед индустриализацией страны.

На этой встрече царь согласился поддержать амбициозный проект Прокудина-Горского задокументировать в красках нынешнюю Российскую империю со всеми ее огромными территориями, многочисленными народами, патриархальными традициями и городами, которые постепенно отступали перед индустриализацией страны.

Мечтой Прокудина-Горского было показать народу свою страну во всем ее великолепии и красках, а его фотографии использовать для воспитания школьников. Было решено, что проект должен длиться 10 лет, с 1909 по 1919 год, и за это время фотограф должен был задокументировать в фотографиях огромную территорию империи.

Экипаж парохода Шексна (1909)

Николай II приказал снарядить Прокудину-Горскому специальный вагон с фотолабораторией для поездных экспедиций, малый пароход с экипажем для движения по русским водным путям и форд автомобиль для экспедиции по Уралу. Кроме того, царь пожаловал Прокудину-Горскому особое разрешение, которое позволяло ему посещать запретные места и рассчитывать на помощь местных чиновников на всей территории империи в своем проекте.

При этом все остальные расходы Прокудин-Горский должен был оплачивать из собственных средств. Вероятно, из-за этого у него часто заканчивались деньги, что приводило к длительным перерывам между экспедициями.

Девушка с земляникой в Вологодской области (1909)

Фотоэкспедиции Прокудина-Горского 1909-1916 гг. проект по Мариинскому водному пути от Санкт-Петербурга до реки Волги. Он был посвящен 200-летию со дня открытия этого водного пути. Во время этой поездки он сделал несколько замечательных фотографий в Вологодской области.

О плавании по водным путям России читайте в нашем посте

Три поколения. Калганов А.П. с сыном и внучкой на Златоустовском заводе, Урал (1909 г.)

Осенью 1909 г. предпринял очередную экспедицию в промышленные районы Урала.

Башкирка в народном костюме

В 1910 году Прокудин-Горский снова отправился на Урал, на этот раз он исследовал его южную часть.

Тверь. Левый берег Волги с Екатерининской церковью (1910)

В 1910 году Прокудин-Горский совершает два путешествия по Волге, захватив ее от истока до Нижнего Новгорода.

Церковь Воскресения в Роще в Костроме (1911 г.)

В 1911 г. Прокудин-Горский посетил Кострому, Ярославль и другие старинные русские города, известные ныне под названием Золотое кольцо России. О них мы писали в нашем посте, где также можно увидеть завораживающие фотографии достопримечательностей Костромы, сделанные Прокудиным-Горским.

Эмир Бухарский (1911)

В том же году Прокудин-Горский вернулся в Среднюю Азию, чтобы сделать еще несколько удивительных снимков на территории, которая сейчас известна как Узбекистан и Туркменистан, в том числе портреты эмира и его подчиненных.

Семья русских переселенцев на территории современного Азербайджана (1912 г.)

1912 год был богат на экспедиции. Прокудин-Горский успел посетить и другие старинные русские города, которые сейчас составляют Золотое кольцо России, а также достопримечательности на пути армии Наполеона, вторгшейся в Россию ровно 100 лет назад. Он также возвращается на Кавказ и запечатлевает процесс строительства плотин на реке Оке (недалеко от Москвы).

Он также возвращается на Кавказ и запечатлевает процесс строительства плотин на реке Оке (недалеко от Москвы).

Женский монастырь в Чердыни Пермской области (1915 г.)

В 1913-1915 гг. у Прокудина-Горского могли возникнуть проблемы с финансированием его поездок, так как он перестал так много ездить по своему проекту и занялся поиском меценатов, которые могли бы помог ему покрыть расходы. В 1913 году Прокудин-Горский снова возвращается на Урал и делает несколько снимков в Пермском крае.

В этот период он увлекся еще одной страстью – цветным кино. По заказу Прокудина-Горского и его спутника во Франции в 1919 году была создана специальная аппаратура для съемки и показа цветного кино.14, но начавшаяся Первая мировая война не позволила им развить этот проект (источник). Во время войны Прокудин-Горский преподавал аэрофотосъемку русских авиаторов.

Шаляпин в роли Мефистофеля (Копия репродукции, оригинальных негативов не сохранилось, 1915 г..jpg) )

)

В 1915 г. Прокудин-Горский делает несколько портретов известного русского баса Федора Шаляпина в сценических костюмах.

Корожная башня Соловецкого монастыря (1916 г.)

Летом 1916 Прокудин-Горский отправился в свое последнее фотопутешествие – фотографировал на огромной территории вдоль только что построенной Мурманской железной дороги, посещал лагеря с австрийскими и немецкими военнопленными, расположенные в том же районе.

Амбициозный проект по запечатлению образа Императорской России был прерван Первой мировой войной и русской революцией. Тем не менее, в период с 1904 по 1916 год Прокудин-Горский посетил со своими фотоэкспедициями столько мест, а некоторые и по два раза, что до сих пор трудно поверить, что это было возможно в то время.

Туристическая карта фотопутешествий Прокудина-Горского

После революции 1917 года (см. наш Революционный тур) Прокудин-Горский участвовал в создании Института фотографии и фототехники. В 1918 году, перед началом гражданской войны в России, Прокудин-Горский отправился в Норвегию закупать проекционное оборудование для начальных школ. В Россию он больше не вернулся. В 1920-е годы его семья воссоединилась с ним в иммиграции. В 1921 году Прокудин-Горский поселился в Париже, где и прожил до самой смерти. Он и его сыновья продолжали фотографировать, но в основном для того, чтобы заработать немного денег на жизнь, у них никогда не будет таких масштабных проектов, как у Прокудина-Горского в Императорской России.

В 1918 году, перед началом гражданской войны в России, Прокудин-Горский отправился в Норвегию закупать проекционное оборудование для начальных школ. В Россию он больше не вернулся. В 1920-е годы его семья воссоединилась с ним в иммиграции. В 1921 году Прокудин-Горский поселился в Париже, где и прожил до самой смерти. Он и его сыновья продолжали фотографировать, но в основном для того, чтобы заработать немного денег на жизнь, у них никогда не будет таких масштабных проектов, как у Прокудина-Горского в Императорской России.

Прокудин-Горский (крайний справа) с двумя офицерами во время своей последней экспедиции в 1916 году

Первоначально Прокудинг-Горский не взял с собой свою коллекцию негативных изображений, когда уезжал из России, но как-то в своей словами, «благодаря благоприятным обстоятельствам» ему было разрешено вывезти часть своей коллекции позже (вероятно, вместе с родственниками). Он состоял примерно из половины всех его негативов. Неясно, в каком году это было сделано, но известно, что в 1931 Прокудин-Горский демонстрировал эти негативы через специальное проекционное оборудование другим русским эмигрантам в Париже.

Могила Сергея Прокудина-Горского и его жены в Сент-Женевьев-де-Буа

Сергей Прокудин-Горский умер в 1944 году и похоронен на Русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Он оставил коллекцию, состоящую из 1900 негативов и 710 альбомных отпечатков, своим детям, которые в 1948 году продали ее Библиотеке Конгресса США. Негативы были оцифрованы и распечатаны в начале 2000-х, и благодаря этой работе мы теперь можно наконец увидеть шедевры Прокудина-Горского! Цифровые изображения из коллекции вместе с их негативами теперь доступны на сайте Библиотеки Конгресса, и каждый может получить к ним бесплатный доступ.

О судьбе другой части коллекции Прокудина-Горского, оставшейся в Советском Союзе, ничего не известно…

Как Прокудин-Горский делал свои фотографии?

Прокудин-Горский использовал камеру, разработанную Адольфом Мите. Для каждого изображения существовало по 3 негатива одинакового размера (шириной 9 см и высотой 24 см), изготовленных из стекла и покрытых специальным составом, изобретенным и запатентованным Прокудиным-Горским. Эти негативы были сделаны с помощью 3-х стеклянных фильтров, которые были установлены в камеру. Они отвечали за синий, зеленый и красный цветовые спектры.

Эти негативы были сделаны с помощью 3-х стеклянных фильтров, которые были установлены в камеру. Они отвечали за синий, зеленый и красный цветовые спектры.

3 негатива одной фотографии и итоговое изображение через те же фильтры (красно-сине-зеленые)

Хотя в 1907 году уже существовала экспериментальная цветная камера, требовавшая только одного фильтра, Прокудин-Горский сделал не использовать его из-за худшей цветопередачи и более низкого качества изображения. Черно-белые цветные негативы, в отличие от автохромных негативов, получаемых в единственном экземпляре, позволяли тиражировать цветные фотографии и использовать их для изготовления открыток и другой полиграфической продукции. Позднее обнаружилось и другое преимущество метода Прокудина-Горского — более высокая стойкость изображений на стеклянных пластинах, так как они содержали серебро, а не другие красители. До сегодняшнего дня разделение цвета на отдельные черно-белые негативы считается самым надежным способом хранения цветных изображений и до сих пор используется для архивирования цветного кино.

Тройной шлюз на Сайменском канале, современная Финляндия. Между 1903 и 1904 годами

По словам Блеза Агуэра-и-Аркаса, который помогал создавать цифровые изображения для всех негативов Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса, «первоначально эти негативы просматривались с помощью проектора с тремя линзами, каждая проецирующий цветной свет, полученный с помощью тех же фильтров, которые использовались для фотографирования соответствующих экспозиций. Синий, зеленый и красный свет смешивались бы на проекционном экране для получения полноцветных изображений».

В 2000-х годах благодаря развитию цифрового компьютерного метода стало возможным объединить все три негатива в одно цветное изображение, и так негативы Прокудина-Горского превратились в фотографии, которые мы можем видеть сегодня.

Вид на Ростов Великий с колокольни храма Всех Святых (1911 г.