Содержание

Достопримечательности павловска воронежской области

Сегодня представляем вам статью по теме: «достопримечательности павловска воронежской области» с полным описанием куда стоит поехать и что посмотреть. Так же в мы предлагаем интересные комментарии путешественников.

Содержание

- 1 Достопримечательности города Павловск (Воронежская область)

- 2 Павловск – очарование старинной Воронежской провинции

- 3 Город Павловск на Дону (Воронежской обл). Часть 2. Город

Достопримечательности города Павловск (Воронежская область)

Богата история Воронежской области . Есть в ней место и мамонтам, и космонавтам, а мы затронем историю небольшого, но славного города Павловск . Расположен город в 150 километрах от Воронежа на левом берегу реки Танаис , больше известной нам как Дон-батюшка .

История Павловска тесно связана с Воронежем и уходит своими корнями к истокам строительства русского военного флота. В 1685 году это место заселяется украинскими черкасами для несения сторожевой службы. А уже в 1708 году Петр I велел адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину заложить в устье реки Осереды крепость, но началось восстание Кондратия Булавина, и основание крепости пришлось отложить на год. Осередская крепость была основана в апреле 1709 года, на ее строительство направили три тысячи пленных шведов. Спустя два года в Осередскую крепость перевели гарнизон из крепости Святого Павла на реке Миус.

В 1685 году это место заселяется украинскими черкасами для несения сторожевой службы. А уже в 1708 году Петр I велел адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину заложить в устье реки Осереды крепость, но началось восстание Кондратия Булавина, и основание крепости пришлось отложить на год. Осередская крепость была основана в апреле 1709 года, на ее строительство направили три тысячи пленных шведов. Спустя два года в Осередскую крепость перевели гарнизон из крепости Святого Павла на реке Миус.

Позже, в 1713 году, по указу Петра I сюда перенесли Адмиралтейство, строительство которого осуществлялось под руководством Федосея Моисеевича Скляева. В эти годы сформировалась планировка будущего города и вне крепостных территорий, представлявших собой единое кораблестроительное предприятие с функциональными зонами и их взаимосвязями. В 1715 году Осередская крепость, которая называлась еще город Осеред, получила новое название — в город Новопавловск. Но так уж вышло, что название не прижилось, а город стал называться Павловском. То, что Павловск был сильной крепостью, подтверждается историческими документами, в которых говорится, что город окружен со всех сторон дубовым палисадом, и делится на замок и форштадт. Во главе города стоял обер-комендант. Гарнизон составляли пять пехотных полков — Павловский, Тамбовский, Козловский, Коротоякский и Елецкий, и артиллерийская команда. 1 сентября 1781 года утверждён его герб «Апостол Павел в серебряном поле».

То, что Павловск был сильной крепостью, подтверждается историческими документами, в которых говорится, что город окружен со всех сторон дубовым палисадом, и делится на замок и форштадт. Во главе города стоял обер-комендант. Гарнизон составляли пять пехотных полков — Павловский, Тамбовский, Козловский, Коротоякский и Елецкий, и артиллерийская команда. 1 сентября 1781 года утверждён его герб «Апостол Павел в серебряном поле».

Нет тематического видео для этой статьи.

| Видео (кликните для воспроизведения). |

После завоевания северного Причерноморья стратегическое значение крепости утрачивается, и из Павловска в 1737 году вывели все воинские части, а спустя два года году разобрали и путевой дворец Петра I за ненадобностью.

Настоящим испытанием на выживаемость для Павловска стал ХVIII век. Сильнейшее наводнение весной 1728 года буквально затопило город. На месте, где стояли казармы Тамбовского пехотного полка, образовалось ныне существующее Тамбовское озеро. В 1737 году город охватила жесточайшая эпидемия, унесшая жизни около половины жителей города. В 1744 году в результате сильнейшего пожара город выгорел почти дотла. В 1762 году в Павловск солдаты Киевского и Белгородского пехотных полков, присланные для рубки и сплава леса, подожгли город, чтобы скрыть следы грабежа. В 1778 году взорвался пороховой склад на 800 пудов пороха. В 1793 году офицер Павловского адмиралтейства вместе с тремя сообщниками полностью сожгли город. И только в XIX веке Павловск постепенно оправляется от бесчисленных бедствий. Позже город становится одним из самых красивых и богатых населенных пунктов. Жители занимаются торговлей и выращиванием бахчевых культур.

В 1737 году город охватила жесточайшая эпидемия, унесшая жизни около половины жителей города. В 1744 году в результате сильнейшего пожара город выгорел почти дотла. В 1762 году в Павловск солдаты Киевского и Белгородского пехотных полков, присланные для рубки и сплава леса, подожгли город, чтобы скрыть следы грабежа. В 1778 году взорвался пороховой склад на 800 пудов пороха. В 1793 году офицер Павловского адмиралтейства вместе с тремя сообщниками полностью сожгли город. И только в XIX веке Павловск постепенно оправляется от бесчисленных бедствий. Позже город становится одним из самых красивых и богатых населенных пунктов. Жители занимаются торговлей и выращиванием бахчевых культур.

Великая Отечественная война пощадила город. Павловск был в прифронтовой полосе. Современный же Павловск — это хранитель времени, каждая улочка, каждый дом, это история. История, осязаемая, живая, и подлинная.

Историческая застройка Павловска, составляющая сегодня историко-культурный центр города, сформировалась почти единовременно на рубеже 19 −20 веков. И что удивительно, что через 150 лет после адмиралтейских петровских построек, вновь расцвели пышным цветом элементы барокко — причудливые фигурные аттики, щипцы, наличники.

И что удивительно, что через 150 лет после адмиралтейских петровских построек, вновь расцвели пышным цветом элементы барокко — причудливые фигурные аттики, щипцы, наличники.

Самое значительное и яркое здание было построено в стиле необарокко в 1905 году. Это здание бывшего реального училища. Реальное училище состояло всего лишь из двух классов и входило в подчинение Харьковского учебного округа. Первоначально все здание было выполнено в красном цвете. Куполообразную крышу завершал своеобразный глобус.

Еще одно завораживающее здание, дом купца Одинцова — самое красивое жилое здание города. Он расположен на углу двух пересекающихся центральных улиц и своими полукруглыми очертаниями очень удачно вписывается в архитектурный ансамбль окружающих его старинных зданий, создавая вместе с ними единый, цельный уголок уездного города прошлого века. Нигде нет в городе такого красивого парадного крыльца, выполненного из ажурного чугунного литья. Крыльцо с опорой на чугунные столбы прекрасно сохранились до нашего времени.

Город-верфь, говорят местные. И эту традицию чтят по сей день. В городе существуют краеведческий музей и музей Российского военного флота. Кстати, на базе музея военно-морского флота активно работает кружок судомоделистов. Уникальные экспонаты музея, исторические факты, и живая история.

Об истории Павловске можно рассказывать много, но ни один рассказ не передаст то, что можно увидеть своими глазами . Каждый, кто когда-либо побывал в этом уютном и полном истории городе, замечает, будто время тут остановилось, а нравы людей и гостеприимство полны русской души.

Автор текста и фото экскурсовод Евгений Тарабрин

Нет тематического видео для этой статьи.

| Видео (кликните для воспроизведения). |

Павловск — город в Воронежской области, административный центр. Он расположился на левом берегу Дона и привлекает путешественников со всей России своими прекрасными пейзажами и легендарной историей. В этой статье вы найдете самую интересную информацию про Павловск (достопримечательности, фото, факты и многое другое).

В этой статье вы найдете самую интересную информацию про Павловск (достопримечательности, фото, факты и многое другое).

Город Павловск был основан в начале 18 в. великим императором Петром I. По его приказу сюда были переселены купцы из Азова и Таганрога, благодаря которым это место стало важным торговым центром. Изначально Павловск играл роль стратегически важной военной верфи и крепости. Важно отметить, что в первый период существования поселения его обустройством занимались военнопленные, захваченные петровской армией в Полтавской битве. В 1711 г. Павловск получил статус города. Это место стало родиной великого русского флота. Именно здесь, на павловской верфи, строились корабли, ставшие опорой императорской армии. Кроме того, в городе были основаны литейный и пушечный заводы. В их стенах отливали пушки, ядра и колокола. Именно поэтому в 18 в. город именовали «малым Санкт-Петербургом». Со временем здесь появилась еще и швейная фабрика.

Умеренный климат, богатая флора и фауна, чистые водоемы, красивейшие ландшафты создают прекрасные условия для семейного отдыха. Кроме того, в городе более 40 памятников истории и архитектуры, знакомство с которыми является обязательной часть экскурсионной программы. Сегодня это место претендует на роль главного туристического центра Воронежской области (ниже на фото представлена его карта). Павловск и его жители всегда с радостью встречают путешественников и предоставляют каждому комфортные условия для отдыха.

Кроме того, в городе более 40 памятников истории и архитектуры, знакомство с которыми является обязательной часть экскурсионной программы. Сегодня это место претендует на роль главного туристического центра Воронежской области (ниже на фото представлена его карта). Павловск и его жители всегда с радостью встречают путешественников и предоставляют каждому комфортные условия для отдыха.

Павловск: достопримечательности, которые удивляют своей красотой

Этот живописный городок также известен своими уникальными сосновыми и широколиственными лесами, обширными лугами на берегу тихой реки Осередь.

Настоящей визитной карточкой Павловска стал дом купца Одинцова. Это самое красивое старинное здание города. На первом этаже расположился Исторический музей, работники которого поведают каждому посетителю самую интересную информацию о прошлом этого края.

Само здание, принадлежащее когда-то купцу Одинцову, прекрасно вписывается в архитектурный ансамбль города. Кроме того, здесь сохранилось уникальное парадное крыльцо, выполненное из чугуна.

Духовное уездное училище в городе было основано в первой половине 19 в. Здесь обучалась дети местных священников. Здание училища было возведено по проекту знаменитого архитектора А. Ф. Щедрина. Оно является прекрасным образцом эпохи классицизма.

Сегодня в ее здании хранятся прекрасные иконы 18 в.: Варсонофия, Германа и Гурия.

Павловск – очарование старинной Воронежской провинции

Небольшой город Павловск Воронежской области имеет достойную историю и обладает интересным историко-культурным наследством. Основатель города Петр I заложил его как крепость и корабельную верфь на берегу Дона в 1709 году. Павловском он стал именоваться позже, взамен сданной турецким войскам крепости Святого Павла на Азовском море.

На верфях города зарождался российский военный флот. Был создан, говоря современным языком, военно-промышленный комплекс: литейный и пушечный заводы, канатная и полотняная фабрики, адмиралтейство. В городе находился постоянный военный гарнизон из пяти пехотных полков. Впоследствии центром кораблестроения стал Санкт-Петербург, но Павловск не утратил своего значения. После вхождения острова Крым в состав Российской империи, здесь строились суда для Черноморского флота. Руководил производством военных парусников адмирал А.Н.Сенявин, командующий Донской (Азовской) флотилией. Бывал здесь и прославленный адмирал Ф.Ф.Ушаков. Память о знаменитых флотоводцах увековечили две мемориальные доски на стенах Павловского музея военно-морского флота.

Впоследствии центром кораблестроения стал Санкт-Петербург, но Павловск не утратил своего значения. После вхождения острова Крым в состав Российской империи, здесь строились суда для Черноморского флота. Руководил производством военных парусников адмирал А.Н.Сенявин, командующий Донской (Азовской) флотилией. Бывал здесь и прославленный адмирал Ф.Ф.Ушаков. Память о знаменитых флотоводцах увековечили две мемориальные доски на стенах Павловского музея военно-морского флота.

В годы Великой отечественной войны через город проходила прифронтовая полоса. Почти полгода, до января 1943 года фашистские войска стремились прорваться в Павловск. Победа под Сталинградом отбросила вражеское наступление. В память об упорных боях в городском парке поставлена скульптура «Родина-мать», создан мемориал в честь погибших на войне горожан

Стоит прогуляться по историческому центру города, сохранившему облик российской провинции конца XIX – начала XX века.

Павловск Воронежской области: природные достопримечательности

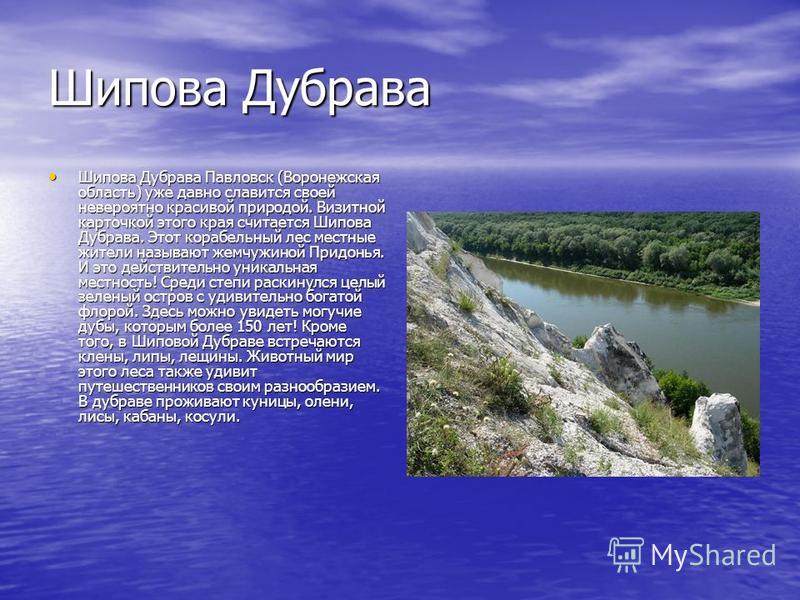

По реке Осередь, впадающей в Дон в районе Павловска, находится известная Станция многолетних трав при Федеральном институте кормов им. академика Вильямса. Уникальный памятник природы в окрестностях Павловска – огромный лесной массив Шипов лес.Растительность представлена в основном дубами не моложе 150 лет, достигающих высоты 25 метров. Именно наличие этой колоссальной дубравы определило выбор места для строительства верфей в петровское время. Даже название леса происходит от слова ship, по-английски – корабль. А названия местных сел красноречиво свидетельствуют о некогда кипевшей здесь работе. В Клеповке занимались изготовлением клепки для обшивки корабельных бортов, в Чернавке производили смолу, Гвазда поставляла гвозди. Корпуса кораблей («пуза») строили в Пузево.

академика Вильямса. Уникальный памятник природы в окрестностях Павловска – огромный лесной массив Шипов лес.Растительность представлена в основном дубами не моложе 150 лет, достигающих высоты 25 метров. Именно наличие этой колоссальной дубравы определило выбор места для строительства верфей в петровское время. Даже название леса происходит от слова ship, по-английски – корабль. А названия местных сел красноречиво свидетельствуют о некогда кипевшей здесь работе. В Клеповке занимались изготовлением клепки для обшивки корабельных бортов, в Чернавке производили смолу, Гвазда поставляла гвозди. Корпуса кораблей («пуза») строили в Пузево.

Здравствуй, Дон!

От сынов твоих далеких

Я привез тебе поклон

А.С. Пушкин

Павловск – город в Воронежской области, расположенный на автодороге М4, на левом берегу Дона, при впадении в него реки Осередь.

Местоположение будущего города было выбрано Петром I. В 1709 году на этом месте была заложена крепость, гарнизон которой состоял из пяти полков. Здесь была построена новая верфь для военных кораблей. Древесину для строительства кораблей брали из «Шипова леса».

Здесь была построена новая верфь для военных кораблей. Древесину для строительства кораблей брали из «Шипова леса».

В крепость переселились жители отданных Турции городов Азова, Таганрога и Павловской крепости на реке Миусе. С развитием городского поселения крепость становится городом Осередь. Долгое время город назывался в честь крепости Ново-Павловск. Затем часть названия утерялось и город стал называться Павловском.

Петр I неоднократно посещал Павловск. Для него был построен двухэтажный деревянный дворец. До наших дней он не сохранился. Также за городом был создан зверинец и сад, которые тоже не сохранились.

На какое-то время город потерял статус военного. В 1737 году из Павловска был выведен военный гарнизон, была прекращена работа военных заводов. Но в 1768 Екатериной II была создана «Донская Экспедиция», и на Павловской верфи были построены новые парусные корабли, которые составляли большую часть Черноморской флотилии. В 1786 году императрицей был утвержден генеральный план Павловска. Ранее был дарован герб городу. На гербе города Павловск изображен Апостол Павел в серебряном поле.

Ранее был дарован герб городу. На гербе города Павловск изображен Апостол Павел в серебряном поле.

С середины XIX века город становится торгово-промышленным, так как через него проходил Большой Черкасский тракт, который связывал Москву с южными губерниями. (Сохранился участок этой дороги, выложенный крупным булыжником на улице Победы). На реке Дон была торговая пристань (в настоящее время от этого места курсируют экскурсионные суда). В городе было 18 заводов, четыре церкви, больница и образовательные учреждения.

Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска были остановлены на другом берегу Дона, город избежал оккупации.

Исторический центр расположен примерно в трех километрах западнее от трассы «Дон». Главная улица Павловска – проспект Революции (бывшая Красная улица). Здесь находится восстановленная церковь Казанской иконы Божией Матери (д. 25). Белоснежная Казанская церковь была построена в 1767-1776 гг. в стиле барокко. Уникальность храма состоит в том, что он имеет две колокольни, соединенных переходами. В советский период в церкви действовала спортивная школа.

В советский период в церкви действовала спортивная школа.

Через квартал, в доме №15 расположено здание бывшей Ольгинской гимназии. Женская гимназия была построена воронежским архитектором А.М. Барановым. Памятник архитектуры выдержан в русском стиле. Сейчас здесь размещается Павловская гимназия.

Неподалеку находится Покровская церковь. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы построена в 1780-1783 гг. в стиле барокко. В 1859 году храм перестраивался, получив облик в русском стиле. В советское время Покровская церковь была частично разрушена, но в девяностые годы двадцатого века осуществлялось восстановление колокольни.

На пересечении проспекта Революции и улицы 1 Мая находится бывший особняк купца Одинцова. Особняк был построен в конце XIX века в стиле неоклассицизма. К дому примыкает одноэтажная лавка. Сейчас в этом здании располагается администрация города и краеведческий музей.

На проспекте Революции несколько сохранившихся купеческих домов XVIII-XIX веков, наиболее примечательные здания бывших магазинов купца Зайцева (дома №10 и №12).

Напротив здания краеведческого музея в доме № 14 находится музей военно-морского флота. На здании есть две таблички с надписью. Одна табличка посвящена адмиралу Российского флота Ушакову Федору Федоровичу, который был в Павловске по долгу службы в 1769, 1770 годах. На другой табличке написано об адмирале Российского флота, командующем Донской флотилией Сенявине Алексее Наумовиче. Он руководил строительством кораблей в Новопавловском адмиралтействе в 1769-1776 годах.

Между улицами К. Готвальда и 1 Мая находится городской парк с Мемориалом в честь погибших солдат в Первую мировую и в Великую Отечественную войны. В XVIII веке на этом месте располагалось подворье Битюцкого Троицого монастыря с церковью Скорбящих всех радости Божией Матери.

В 1967 году в парке установлен памятник В.И. Ленину.

От проспекта спускаясь вниз по улице 1 Мая можно увидеть самое значительное здание в Воронежской области – здание Реального училища. Здание построено в 1905 году в стиле необарокко. Реальное училище представляет собой двухэтажный корпус с огромным куполом, по бокам которого два одноэтажных крыла с четырехгранными куполами, соединенных оградой. В настоящее время здесь размещается педагогическое училище. В дореволюционном Павловске было пять учебных заведений.

Реальное училище представляет собой двухэтажный корпус с огромным куполом, по бокам которого два одноэтажных крыла с четырехгранными куполами, соединенных оградой. В настоящее время здесь размещается педагогическое училище. В дореволюционном Павловске было пять учебных заведений.

Из шести ранее существовавших в Павловске церквей сохранилось здание Преображенского собора, который находится между улицами 1 Мая и Покровской. Собор построен в 1782-1788 гг. В 1855 году храм перестраивался. В советский период здание церкви приспособлено под дом культуры. Колокольня обезглавлена. Недалеко от церкви на улице Советской расположен комплекс зданий бывшего духовного училища. Строительство велось с 1836 года по 1910 год. Комплекс является ярким образцом неорусского стиля. Сейчас здесь располагается сельскохозяйственный техникум.

Улица 1 Мая ведет к Набережной реки Дон, где открываются прекрасные пейзажи. К реке ведет длинная лестница, построенная в 1972 году, немного напоминающая лестницу в Одессе.

Много архитектурных памятников расположены по улице Готвальда. Напротив гостиницы «Дон», между улицами Войкова и Готвальда стоит очень интересное здание бывшего салотопенного (мыловаренного) завода Меркулова. Завод формировался в середине XIX – начале XX веков. Здания выдержаны в стиле модерна. Через квартал, напротив завода бывший дом купца Меркулова (конец XIX в.). Фасады дома украшают детали в духе эклектики и классицизма.

Рядом с заводом Меркулова по ул. Готвальда находится пожарная часть с невысокой пожарной каланчей, здание которой построено на рубеже XIX–XX веков.

Улица Готвальда пересекается с улицей Ленина. На улице Ленина в доме №12 расположено здание Павловского дворянского собрания и купеческого клуба (конец XIX века). В архитектуре выражен стиль барокко. Недалеко находится бывшая Земская управа (1896г.).

Исторические здания Павловска составляют мини-ансамбли. Помимо 40 памятников истории и архитектуры, внесенных в реестр объектов культурного наследия, в городе сохранились сотни жилых домов, ворот, лавочек и хозяйственных построек.

В Павловске бывали многие великие люди: А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский и другие.

Каменные лестницы и каштаны создают в городе южный колорит. Отдыхающим, возвращающимся с моря, стоит подольше задержаться в этом чистом и уютном городе.

Районный краеведческий музей находится по адресу: ул. 1 Мая, д. 20, тел.: (47362) 2-57-49 (вход со стороны проспекта Революции). В нескольких залах представлена богатая экспозиция об истории Павловска и его окрестностей начиная с эпохи бронзы и до наших дней.

Музей военно-морского флота можно посетить по адресу: проспект Революции, д. 14, тел.: (47362) 2-53-47.

Музей природы Придонья (ул. Покровская, д. 6, тел.: (47362) 2-56-13).

Гостиница Дон расположена на ул. К. Готвальда, 4, тел.: (47362) 2-53-15. В гостинице уютные номера и приветливый персонал. При гостинице есть кафе, в котором вас накормят вкусной и домашней едой с утра до позднего вечера.

Гостиница Зебра (ул. Донская, 16, тел.: (47362) 2-75-90).

Гостиница ДЭП-66 (ул. 40 лет Октября, 7, тел.: (47362) 2-31-65).

Гостиница Уют (ул. Гоголя, 48, (47362) 2-75-27).

Гостиница Березка тел.: (47362) 2-81-45.

Кафе Ирис (ул. Карла Маркса, 29).

Кафе Танаис (ул. Олега Кошевого, 4)

Пиццерия (пр-т Революции, 102, в здании кинотеатра Родина).

- Все типы

- Музеи

- Храмы

- Памятники

- Мемориалы

- Промышленные предприятия

Крупнейшее интернет-издание для деловых путешественников, представляющее информацию, необходимую для планирования командировок, отпусков, всевозможных путешествий и поездок. На сайте представлена информация по разделам: города и страны, регионы, села и поселки, посольства, авиа и жд расписания, такси, гостиницы, отели, пансионаты, хостелы, мини-гостиницы, рестораны, кафе, клубы, сауны, театры, музеи и многое многое другое. Подробнее

- Новости

- Отзывы о нас

- Фотогалерея

- Сувениры

- Люди

- Бланки

03. 12.2018 С начала действия сервиса по поиску конференц-залов в нашу базу добавился 6500 конференц-зал! Им стал зал Олимп центра из Боровичей. Читать далее

12.2018 С начала действия сервиса по поиску конференц-залов в нашу базу добавился 6500 конференц-зал! Им стал зал Олимп центра из Боровичей. Читать далее

Город Павловск на Дону (Воронежской обл). Часть 2. Город

Начало Павловска – Новопавловская верфь – в сообщении “Павловск (Воронежской обл.) – город-верфь.” Существующая застройка, улицы города – в этом посте.

Сегодняшний Павловск удивляет отсутствием главной площади. Но перед революцией эта площадь была, и на нее выходили главные фасады почти всех самых ярких по своей архитектуре зданий города.

Если я правильно сориентировалась, то это фото либо самой плащади (нет даты съемки), либо ее остатков, пока еще не посадили парк.

Мы успели погулять только по улицам, примыкающим к бывшей площади.

3. Городская пожарная часть.

5. Дом купца Меркулова,

Ниже будет фото его заводоуправления.

На восточной границе площади стоят двухэтажные здания женской гимназии. Характерен тот факт, что самые красивые

здания Павловска конца 19* – начала 20-го в. – учебные заведения: Средняя школа № 1 (бывшая Ольгинская гимназия), Педагогическое училище (бывшее Реальное училище), сельскохозяйственный техникум (бывшее Духовное училище) . Мы их посмотрим.

– учебные заведения: Средняя школа № 1 (бывшая Ольгинская гимназия), Педагогическое училище (бывшее Реальное училище), сельскохозяйственный техникум (бывшее Духовное училище) . Мы их посмотрим.

Сначала покажу здание гимназии на старой фотографии с Центральной площадью:

6.

Вдалеке узнается крыша. Вот как оно выглядит сейчас вблизи:

7. Здание бывшей женской Ольгинской гимназии.

В 1898 на центральной улице города, называвшейся Большой Красной улицей (ныне проспект Революции), в красивейшем двухэтажном здании началась история Павловской гимназии. Здание было построено на средства городской

казны специально для учебного заведения, являвшегося сначала прогимназией, а через несколько лет – гимназией.

С 1862 года появились и женские гимназии. Павловская гимназия стала называться Ольгинской – в честь старшей дочери русского императора Николая II Ольги (родилась в 1895 году). В 2003 году Школа утратила статус гимназии и была переименована в Павловскую среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов, учитывая изменившийся запрос на образование.

Идем дальше.

8. С ельскохозяйственный техникум (бывшее Духовное училище)

: Дом купца Одинцова:

9.

Знаменитый особняк купца Одинцова является памятником архитектуры конца XIX века. На первом этаже здания расположен Павловский районный краеведческий музей. Главная площадь в начале XX в. получила своеобразное зонирование. Собственно торговой она была в своей северной части, там, где сейчас расположены сквер, мемориальный комплекс и кварталы с гостиницей и администрацией. В южной части площади одновременно со строительством реального училища был устроен городской парк с центрально-лучевой системой аллей.

ПОсмотрите еще раз фотографию старого города под номером 1 (под фото внизу), слева видно здание реального училища.

Есть фото 1953-го года, на котором понятна планировка этого здания:

10.

Сейчас оно закрыто выросшими деревьями парка:

11. Педагогическое училище (бывшее Реальное училище)

12. Педагогическое училище (бывшее Реальное училище)

13. П едагогическое училище (бывшее Реальное училище)

П едагогическое училище (бывшее Реальное училище)

Отдельно остановимся на Преображенском соборе. Новый каменный собор был заложен в 1780 г. на уже третьем по счету месте, в 160 м севернее предыдущего, там, где он и стоит до сегодняшних дней (ул. 25 лет Октября, 11). В 1786 г. состоялось освящение его главного престола, а в 1799 г. было завершено строительство колокольни. В 1846 г. воронежский архитектор В.И. Егоров составил проект расширения собора. В 1851г. чертежи, после их доработки в Петербурге, были утверждены, а в 1855 г. завершено строительство приделов. В облике этого монументального собора переплелись черты барокко (строение и формы объемов) и классицизма (ордерные членения фасадов храмовой части и приделов).

14.

В советское время были разобраны широкий восьмерик над храмом и кровля со шпилем над колокольней, а в 1960-е гг., при приспособлении здания под Дом культуры, надстроена трапезная, устроена открытая терраса над алтарной частью; прорублены и оформлены порталами входы через апсиду и трапезную.

15.

Наименее пострадала от переделок колокольня – яркий образец архитектуры раннего классицизма.

16.

Замечательное здание заводоуправления купца Меркулова:

Существует предание о том, что Павловск посетил А. С. Пушкин. Здесь нет подлинных документов, есть только легенды и версии, от которых, за неимением лучшего, не стоит отказываться. Весной 1829 года поэт отправился на Кавказские минеральные воды, летом добрался до Тифлиса и, вместе с армией, до турецкой крепости Арзрум. В своем дневнике он последовательно упоминает такие географические ориентиры, как Елец, до которого “дороги ужасны”, “воронежские степи”, где поэт “свободно покатился по зеленой равнине”, Новочеркасск. Этот перегон дает основание предположить, что Пушкин проезжал через Павловск, стоявший на пути от Ельца до Новочеркасска. Однако неопровержимых свидетельств на этот счет нет. Впрочем, Пушкин мог проехать через ночной Павловск, не вылезая из экипажа. Может, так оно и случилось? Поэт торопился на юг, к друзьям, останавливаться в маленьком городе не было никакого резона. Надо сказать, что павловчане абсолютно уверены в том, что Пушкин не только проезжал, но даже заночевал в их городе в доме купца Антонова, державшего гостиницу.

Надо сказать, что павловчане абсолютно уверены в том, что Пушкин не только проезжал, но даже заночевал в их городе в доме купца Антонова, державшего гостиницу.

Все эти здания являются ценным украшением Павловска. Однако, образ города, на мой взгляд, складывается из его истории, ее современного проявления в историческом ландшафте, отношения жителей к своему городу и перспектив, адаптирующих историческую основу для развития.

Архитектура, музеи города способствуют раскрытию его фабулы (?).

Мы были в музее Российского флота им. П.Ляшенко.

Вот фильм о нем:

Мнение со стороны не достаточно объективно.

Но не могу не выразить свое мнение о том, что в Павловске образ города сохранен, он красив и радует своей уникальностью, многогранностью и провинциальным добросердечием.

«Блеща средь полей широких,

Вон он льется. Здравствуй, Дон!

От сынов твоих далеких

Я привез тебе поклон.” А. С. Пушкин

Город Павловск — провинциальный уголок Воронежской области богат своей историей.

Небольшой уездный городок Павловск стал активно развиваться в начале XIX века. Город почти полностью выгорел в 1793 году. В Павловске сгорело 144 дома. В городе осталось всего 63 дома. Но город стоял на Московско-Черкасском тракте, соединявшем Москву с югом Российской империи, поэтому восстановление города имело особое значение. Был разработан новый план застройки, и городок получил совершенно иной облик. В течение одного столетия Павловск обзавёлся многочисленными зданиями и постройками, которые до сих пор имеют большую историческую ценность.

Каменные лестницы и каштаны конечно же создают в городе южный колорит. Отдыхающим, возвращающимся с моря, будет удобно сюда заехать. Можно переночевать, ведь Павловск — это примерно пол-пути с моря до Москвы. Следует иметь ввиду, что чтобы попасть в исторический центр города, нужно съехать с трассы М4 и проехать в сторону Дона 3 км.

Первое поселение на месте современного г. Павловска появилось в 1685 г. для охраны южных рубежей государства российского и называлось Осеред.

В 1711 г. в крепость переведен гарнизон из крепости св. Павла, после чего селение переименовывается в Павловск. А на историческом гербе, который город вернул себе к 300-летнему юбилею, появляется изображение Апостола Павла с мечом в серебряном поле.

Город Павловск районный центр, стоящий на левом берегу в месте слияния реки Дон с небольшой речушкой Осередь. Он располагается в 162 км юго-восточней Воронежа. Западнее города находится Донское Белогорье, а восточнее Калачская возвышенность. С востока через окраину городка проходит автострада из Москвы в Ростов-на-Дону.

Благодаря отсутствию больших заводов в черте Павловска, городская экология не испорчена. Все способствует росту курортного и туристического бизнеса.

- Прекрасное месторасположение и красивейшие природные ландшафты;

- Донские пляжи с прекрасным песчаным берегом;

- Дубравы, расположенные в речной пойме и фруктовые сады ОАО «Донские сады»;

- Большие пойменные луга с востока и хвойные леса с запада;

- Множество водоемов;

- Благоприятный и мягкий континентальный климат:

- Высокая чистота атмосферного воздуха;

- Очарование и гармония русского провинциального селения.

В примыкающем к городу лесном массиве, находятся санаторные учреждения семейного типа и детские базы отдыха. Старая пристань, которая имеется на реке Дон, используется местными рыбаками.

Павловск занимает территорию 12 кв. км. Население, в нем проживающее превышает 26 тыс. человек. Он административный центр Павловского муниципального образования. С 1990 г. город входит в список исторических мест России. На территориальной площади района находятся более 40 памятников охраняемых государством, 7 из них имеют федеральное значение.

Городская территория разделена на части:

- Старая историческая часть идет параллельно направлению реки Дон и имеет малоэтажную застройку, начало которой было положено более 300 лет назад;

- В восточной части города находятся микрорайоны многоэтажек;

- Юго-восток застраивается малоэтажными домами коттеджного типа.

Новые части города разделены с исторической частью небольшим полукилометровым участком, на котором расположились стадион и детские площадки, магазины и клубы.

В Павловске все делается для удобства гостей. Есть несколько гостиниц, кафе, ресторан и пиццерия.

В городе и районе традиционно проводятся фольклорные фестивали, народные гуляния и ремесленные выставки. Центром культурной жизни является Павловский районный ДК. Его хор ветеранов и ансамбль русских народных инструментов известны далеко за пределами района.

Для большего привлечения туристов проводится восстановление зданий в исторически значимой части города. Главные улицы, на которых находятся архитектурные сооружения, благоустраиваются и переводятся в разряд пешеходных. Транспортные потоки с них перенаправляются на улицы дублеры.

В г. Павловске имеется несколько учебных заведений:

- Павловский педагогический колледж

- Павловский сельскохозяйственный техникум

- Профессиональный лицей № 52

- 3 общеобразовательные школы

- Художественная школа

Основное большое предприятие города, которое работает это ОАО «Павловскгранит». Вся промышленность расположена за автомагистралью на востоке и не загрязняет своими выбросами Павловск.

Вся промышленность расположена за автомагистралью на востоке и не загрязняет своими выбросами Павловск.

В городе налажено автобусное сообщение. Имеется автостанция.

Ближайшая железнодорожная станция Подгорная находится на расстоянии 37 км.

I

Своим возникновением город обязан Петру I, решившему перенести воронежскую верфь на Дон. Здесь, в устье речки Осереди и была в 1709 году заложена крепость. Строили её пленные шведы из-под Полтавы, разместили в ней гарнизоны и местное население из временно потерянных азовских крепостей, заселили подмосковными служилыми людьми да купцами уроженцами казанскими. Добавьте сюда черкас Острогожского полка, живших здесь с 1685 года, и получится настоящий интернационал.

02 Ольгинская гимназия. 1898

II

Город, как водится, неоднократно горел, затапливался полыми водами и опустошался моровой язвой. И отстраивался заново. После пожара 1793 года он потерял исконную слободскую планировку и обзавёлся регулярной, отвечавшей требованиям времени.

III

Павловск был известен купцами. «Мещанский же промысел, – писал Е.А. Болховитинов в 1799 году, – собственно есть сеяние арбузов, кои славны по всей Украине и даже в Москве под именем Павловских. Мастеровых людей мало. Но Павловския женщины, по изобилию и доброте в сём краю овечьей шерсти, большею частию упражняются в прядении оной и вязании простых, так называемых, русских чулок и варег, коих ежегодно отделывают от 7ми до 10ти тысяч пар». Ещё он пишет, что в местных реках ловили стерлядь и осетров. Куда, в какие дальние края они уплыли?

IV

Поскольку Павловск стоял на большой столбовой дороге, через него проехало (вероятно, останавливаясь выпить-закусить-заночевать) много уважаемых людей: Пушкин, Рылеев, Жуковский, Лермонтов. А также побывали адмиралы Сенявин и Ушаков (последний служил в Павловске в чине лейтенанта). Из совсем уважаемых – Пётр I (имевший в городе императорский дворец, правда, деревянный) и Александр I.

07 Дом купца Одинцова

V

Но интересен город не только этим. Старая его часть счастливо избегла нашествия хрущёвок и шедевров новорусского зодчества. Как застыла в недоумении по поводу октябрьского переворота, так и стоит с немым вопросом: что же вы делаете со страной, нехорошие люди?

Старая его часть счастливо избегла нашествия хрущёвок и шедевров новорусского зодчества. Как застыла в недоумении по поводу октябрьского переворота, так и стоит с немым вопросом: что же вы делаете со страной, нехорошие люди?

VI

Павловск оставляет стойкое впечатление настоящего города. Пусть маленького, пусть провинциального, но города. Каменные двухэтажные дома, тротуары, уличное освещение, качественное озеленение. И никакой необъятной лужи с гусями на центральной площади.

При этом, судя по старым фотографиям, так было и сто лет назад. Поглядеть на старый Павловск можно здесь: http://pavlovsk36.ru/album/180

11 Заводоуправление купца Меркулова

VII

Почему так? Почему одни поселения, пусть даже и бОльшие по площади/населению, так и остаются по сути большими деревнями – с особенным бытом, поведением жителей, отношению к пространству. А другие, даже невеликие, тем не менее – города.

Можно, конечно, порассуждать о «городском образе жизни». Была такая популярная в 70-е годы архитектурно-социологическая теория. Но она совершенно не объясняет, откуда он берётся, этот городской образ жизни, этот тип мироустройства, этот способ поведения в среде. И, если он свойственен отдельным людям, как, скажем, пассионарность по Гумилёву, почему в одних случаях окружающие его принимают, поддерживают, развивают, а в других – уничтожают?

Но она совершенно не объясняет, откуда он берётся, этот городской образ жизни, этот тип мироустройства, этот способ поведения в среде. И, если он свойственен отдельным людям, как, скажем, пассионарность по Гумилёву, почему в одних случаях окружающие его принимают, поддерживают, развивают, а в других – уничтожают?

13 Реальное училище. 1906

VIII

Кстати, об образе жизни. У того же Е.А. Болховитинова есть забавный рассказ о невезучем воришке.

«Пороховой магазин в крепости находился до 1778 года; но и оной в сем году Ноября под 27е с 800 пудов пороху сгорело от нечаянного зажжения караульнаго солдата, которой, будучи подговорён ворами украсть из магазина пороху и уйти в их общество, вздумал в ночное время осмотреть отдушную трубу, можно ли сквозь оную спуститься ему в погреб, и для того навязав на шест свечу, опустил оную в трубу для осмотрения места: по несчастию свеча упав в погреб, зажгла лежавшия прямо под трубою рогожи, что увидя он бежал с часов, и весь погреб вскоре взлетел на воздух с великим громом, от чего весь город потрясся».

15 Собор Спаса Преображения. 1780-1786, колокольня – 1799. Перестроен в середине XX века

IX

Почему так получилось, что Павловск сохранил себя в редкой цельности и своеобразии? Я говорю сейчас, конечно же, только о старой части города. Новый, индустриальный город не самостоятелен (в пространственном отношении) и не симпатичен. А всему виной (впрочем, виной ли?) осторожность отцов города.

В 1871 году, когда началось строительство железной дороги Воронеж – Ростов, городское руководство воспротивилось её прокладке через город. Их логика понятна: будет ли барыш от железки – неизвестно, а нищеты да ворья поналезет несчётно. (Впрочем, пишут и о происках купцов-пароходчиков – им это было не выгодно).

18 Духовное училище. Год постройки 1884, достройка 1894

X

А вот, например, в Колывани, когда начали изыскивать место для строительства моста через Обь на транссибирской магистрали, были совсем другие настроения. Купцы даже пытались подкупить Н. Г. Гарина-Михайловского, чтобы он провёл дорогу через Колывань. Понимали, что это сулит старинному купеческому селу. Но. Николай Георгиевич не стал вводить бюджет в лишние траты и выбрал оптимальное решение – в районе села Кривощёкова. Теперь здесь Новосибирск. А Колывань? Да так селом (ну, пгт) и осталась. 45 километров между Колыванью и Новосибирском, а какая разница в судьбе!

Г. Гарина-Михайловского, чтобы он провёл дорогу через Колывань. Понимали, что это сулит старинному купеческому селу. Но. Николай Георгиевич не стал вводить бюджет в лишние траты и выбрал оптимальное решение – в районе села Кривощёкова. Теперь здесь Новосибирск. А Колывань? Да так селом (ну, пгт) и осталась. 45 километров между Колыванью и Новосибирском, а какая разница в судьбе!

XI

Сегодня Павловск – симпатичный маленький городок. Фильмы в нём снимать. Исторические. А мог бы стать вторыми Лисками, выросшими при железной дороге и за счёт железной дороги. Но о Лисках как-нибудь в другой раз.

Использовано: Историческое, географическое и економическое описание Воронежской губернии, собранное из историй, архивных записок и сказаний В.С.П.П.П.Е. Болховитиновым, – Воронеж, 1800

Автор статьи: Юлия Ткач

Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Я уже чуть менее 9 лет работаю в туристическом бизнесе. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю нужную информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте необходима консультация со специалистами.

Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю нужную информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте необходима консультация со специалистами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Павловск – очарование старинной Воронежской провинции

09.10.2017 в 01:38 Рубрика: Туры по России Метки: Комментарии: 2 Просмотры: 7473

Содержание

- Уголки старинного города

- Павловск Воронежской области: природные достопримечательности

Небольшой город Павловск Воронежской области имеет достойную историю и обладает интересным историко-культурным наследством. Основатель города Петр I заложил его как крепость и корабельную верфь на берегу Дона в 1709 году. Павловском он стал именоваться позже, взамен сданной турецким войскам крепости Святого Павла на Азовском море.

На верфях города зарождался российский военный флот. Был создан, говоря современным языком, военно-промышленный комплекс: литейный и пушечный заводы, канатная и полотняная фабрики, адмиралтейство. В городе находился постоянный военный гарнизон из пяти пехотных полков. Впоследствии центром кораблестроения стал Санкт-Петербург, но Павловск не утратил своего значения. После вхождения острова Крым в состав Российской империи, здесь строились суда для Черноморского флота. Руководил производством военных парусников адмирал А.Н.Сенявин, командующий Донской (Азовской) флотилией. Бывал здесь и прославленный адмирал Ф.Ф.Ушаков. Память о знаменитых флотоводцах увековечили две мемориальные доски на стенах Павловского музея военно-морского флота.

Был создан, говоря современным языком, военно-промышленный комплекс: литейный и пушечный заводы, канатная и полотняная фабрики, адмиралтейство. В городе находился постоянный военный гарнизон из пяти пехотных полков. Впоследствии центром кораблестроения стал Санкт-Петербург, но Павловск не утратил своего значения. После вхождения острова Крым в состав Российской империи, здесь строились суда для Черноморского флота. Руководил производством военных парусников адмирал А.Н.Сенявин, командующий Донской (Азовской) флотилией. Бывал здесь и прославленный адмирал Ф.Ф.Ушаков. Память о знаменитых флотоводцах увековечили две мемориальные доски на стенах Павловского музея военно-морского флота.

В годы Великой отечественной войны через город проходила прифронтовая полоса. Почти полгода, до января 1943 года фашистские войска стремились прорваться в Павловск. Победа под Сталинградом отбросила вражеское наступление. В память об упорных боях в городском парке поставлена скульптура «Родина-мать», создан мемориал в честь погибших на войне горожан

Уголки старинного города

Стоит прогуляться по историческому центру города, сохранившему облик российской провинции конца XIX — начала XX века.

- Самое заметное, притягивающее взгляды здание в стиле необарокко– бывшего Реального училища- относится к первому десятилетию прошлого столетия. Его не напрасно считают одной из самых красивых достопримечательностей не только города Павловска, но и Воронежской области. От центрального двухэтажного корпуса под большим куполом расходятся боковые крылья с четырехгранными куполами. Благодаря изящному силуэту, тонкому декору, выглядит оно совсем не провинциально, особенно на фоне окружающего парка. Здание используется по первоначальному назначению, в нем расположен Педагогический колледж.

- По-своему замечателен дом купца Одинцова, бывшего городским головой. Поставленный на пересечении двух улиц, он создает заметную городскую доминанту благодаря угловой ротонде, увенчанной вытянутым куполом. И таким образом вносит организующее, ансамблевое начало в окружающие его старинные дома. Восхищает парадное крыльцо с ажурным навесом и тонкими колонками – образец искусного чугунного литья.

Хорошо сохранилась отделка внутренних помещений, напоминающие о стиле классицизма лепные медальоны и гирлянды, украшения парадной лестницы. Ныне здесь расположился Краеведческий музей. Его экспозиции наглядно раскрывают роль Павловска в развитии русского флота. Интересен макет города, показывающий каким он был в 1770 году.

Хорошо сохранилась отделка внутренних помещений, напоминающие о стиле классицизма лепные медальоны и гирлянды, украшения парадной лестницы. Ныне здесь расположился Краеведческий музей. Его экспозиции наглядно раскрывают роль Павловска в развитии русского флота. Интересен макет города, показывающий каким он был в 1770 году. - В здании бывшей Ольгинской гимназии, архитектура которого следует неорусскому направлению, разместилась Павловская гимназия. Ансамбль старого города дополняют купеческие дома XVIII-XIX веков, бывшие магазины и склады. Множество жилых домов с воротами, мансардами, скамеечками и хозяйственными пристройками создают атмосферу старины.

- На одной из улиц расположено здание Павловского дворянского собрания и купеческого клуба в необарочном стиле. Неподалеку находится пожарная часть с каланчой, дом, где некогда заседала Земская управа.

- Церковь Казанской иконы Божией Матери заложена в 1760-х годах. Некогда барочная Покровская церковь была перестроена в русско-византийском стиле в середине XIX века.

К настоящему времени восстановлена ее колокольня.

К настоящему времени восстановлена ее колокольня. - Неподалеку от Преображенского собора, основанного в 1780-х годах, находится комплекс зданий бывшего Духовного училища – федеральный памятник архитектуры. Первые корпуса – «Иосифовский» и жилой дом для «начальствующих» были созданы в середине XIX века. А в конце столетия училище получило еще два здания – «Больничный» и главный, самый крупный корпус с домовой церковью Трех святителей. Сочетание двух — и трехэтажных частей здания позволило избежать однообразия протяженного фасада. Обильный внешний декор — наличники, башенки, аркатурные пояски — стилизован в духе русской допетровской архитектуры.

- Среди достопримечательностей г. Павловска Воронежской области есть памятники промышленной архитектуры. К ним относится комплекс зданий мыловаренного завода предпринимателя Меркулова. Они интересны элементами модерна на фасадах. Бывший особняк владельца завода несет отпечаток эклектики и неоклассицизма. Частью старого города является Набережная реки Дон, откуда горожане любуются замечательными пейзажами, спускаются к воде по старинной широкой лестнице, сравниваемой со знаменитой одесской лестницей.

Отсюда хорошо видны золотые донские пляжи, лесные дали.

Отсюда хорошо видны золотые донские пляжи, лесные дали.

Павловск Воронежской области: природные достопримечательности

По реке Осередь, впадающей в Дон в районе Павловска, находится известная Станция многолетних трав при Федеральном институте кормов им. академика Вильямса. Уникальный памятник природы в окрестностях Павловска – огромный лесной массив Шипов лес.Растительность представлена в основном дубами не моложе 150 лет, достигающих высоты 25 метров. Именно наличие этой колоссальной дубравы определило выбор места для строительства верфей в петровское время. Даже название леса происходит от слова ship, по-английски – корабль. А названия местных сел красноречиво свидетельствуют о некогда кипевшей здесь работе. В Клеповке занимались изготовлением клепки для обшивки корабельных бортов, в Чернавке производили смолу, Гвазда поставляла гвозди. Корпуса кораблей («пуза») строили в Пузево.

Популярные записи

пригород Петербурга в воронежских степях: ts58 — LiveJournal

Этот город в Воронежской области, что неофициально иногда называют Павловском-на-Дону, частенько путают с петербургским тёзкой. И в данном случае в этом есть определённый смысл, ведь роднит их не только название. Южный Павловск основан в 1709-м году вездесущим Петром I, который, как известно, в Воронеже устроил колыбель русского флота. Тут же он заложил верфь, где рождались одни из первых кораблей молодой империи. Застройка города, быть может, и не отсылает к северному модерну или барокко, но для степного Черноземья непомерно ярка и вычурна. Я не видел всех малых городов региона, но этот явно претендует на звание самого красивого среди них. В Павловске много того, чего не ожидаешь увидеть. Предлагаю с ним познакомиться…

И в данном случае в этом есть определённый смысл, ведь роднит их не только название. Южный Павловск основан в 1709-м году вездесущим Петром I, который, как известно, в Воронеже устроил колыбель русского флота. Тут же он заложил верфь, где рождались одни из первых кораблей молодой империи. Застройка города, быть может, и не отсылает к северному модерну или барокко, но для степного Черноземья непомерно ярка и вычурна. Я не видел всех малых городов региона, но этот явно претендует на звание самого красивого среди них. В Павловске много того, чего не ожидаешь увидеть. Предлагаю с ним познакомиться…

1. Павловск радует хорошо сохранившейся старой застройкой. Для Черноземья, в котором, согласно укоренившимся стереотипам, города не слишком интересные, — вообще супер. Осматривать начнём сразу исторический центр:

2. Самая интересная с точки зрения целостной застройки улица — проспект Революции. Его центральная часть ещё и закрыта для проезда автомобилей, так что тут ещё и тихо и спокойно:

3. Проспект Революции с его исторической застройкой благоустроен образцово, на уровне того же Боброва или Лисок. Правда, за его пределами Павловск попроще.

Проспект Революции с его исторической застройкой благоустроен образцово, на уровне того же Боброва или Лисок. Правда, за его пределами Павловск попроще.

4. Одно из красивейших зданий Павловска — женская гимназия (1898):

5. Как видно, в центре немноголюдно. Основная жизнь течёт на спальных окраинах на востоке города.

6. В какой-то момент увидели в центре междугородний автобус в синей ливрее «Московский транспорт». Было очень странно, в голове возник диссонанс. Оказалось, это была экскурсия. Видимо, каким-то образом организованная правительством Москвы. Порадовался, что это направление для туризма из Москвы тоже развивается. Не одним лишь Золотым Кольцом интересна Россия!

7. Ещё одно знаковое здание — дом купца Одинцова (1895), которое ныне делят между собой администрация и краеведческий музей:

8. Напротив него — что-то наподобие главной площади, которая плавно перетекает в городской парк:

9. Тут стоит, конечно же, Ленин:

10. И довольно богатый и оригинальный мемориальный комплекс:

И довольно богатый и оригинальный мемориальный комплекс:

11. Здесь сразу несколько монументальных скульптур, посвящённых Великой Отечественной, ряд памятников конкретным людям, мемориал гражданской войны.

12. «Плачущий камень»:

13. Из парка нас внезапно стала выгонять какая-то женщина. Оказалось, его решили обработать от клещей. Причём тщательно и основательно, так, что дымка химикатов разлетелась сильно за его пределы. Для местных, судя по их удивлённым глазам и вопросам, это тоже было в новинку:

14. Вероятно, самое запоминающееся здание Павловска — реальное училище (1905), где ныне размещается педагогический колледж. Не затерялось бы и в европейских столицах:

15. В парке у училища — какой-то совершенно несерьёзный бюст основателя города. Да, в Павловске есть и ещё памятник Петру I, более монументальный. Я его ещё покажу. Но тот на окраине, в непроходном месте, а этот — в самом что ни на есть центре, рядом с Ильичом:

16. И ещё одно совершенно не провинциального вида здание — бывшее духовное училище XIX-го веке по петербургскому проекту. В настоящее время — сельхозтехникум:

И ещё одно совершенно не провинциального вида здание — бывшее духовное училище XIX-го веке по петербургскому проекту. В настоящее время — сельхозтехникум:

17. Напротив него — Преображенский собор XVIII-го века, в котором долгое время располагался дом культуры. Колокольню восстановили едва-едва, ещё даже не закончили. До недавних пор она стояла усечённая, словно обрубок. А сейчас вид совершенно питерский:

18. В Павловске у меня стрельнула десятку, внезапно, девочка-подросток, лет четырнадцати. Сказала, на что-то типа журнала не хватает. Я отказать не смог, хотя обычно ухожу от подобных запросов.

19. Деревянная пожарная каланча:

20. Совсем недавно Павловск был городом ещё и придорожным: трасса М-4 до сих пор проходит по его восточной окраине; только года два назад ввели в строй шикарный и недорогой скоростной участок в обход. А поскольку обходит он ещё и печально известное своими пробками Лосево, то очень многие едут исключительно в объезд, и транзитные потоки в Павловске существенно упали.

21. Среди придорожных городов даже в былые годы Павловск был одним из самых приятных. Всё же трасса здесь не является главной парадной магистралью, как в Покрове или Вышнем Волочке, и от дорожных шума и пыли можно укрыться в уютном старом центре.

22. Собственно, именно так я с этим городом и познакомился: заехали перекусить по дороге в Сочи, да и влюбились в него, решив, что сюда надо обязательно вернуться для подробного осмотра.

23. Для города, ещё пару лет назад бывшего придорожным, в Павловске удивительно плохо с общепитом. Ну вернее как… Кафе визуально выглядят стрёмно и убого, как из 90-х. Но кормили в итоге в разных местах неожиданно прилично. В 2014-м, когда мы, настоявшись в лосевской пробке, заехали сюда впервые, в намеченном мною заранее кафе гуляла типичная провинциальная свадьба. Поехали искать глазами. Смогли найти только старую гостиницу, где в подвале добродушная тётенька, голыми руками формировавшая котлеты из фарша, направила к знакомым на другой конец города, в банкетный зал. ..

..

24. Там в числе прочего нас накормили овощным салатом с нерафинированным маслом, от которого прямо дух шёл свежего подсолнуха. Это нам настолько запомнилось, что в 2021-м, в таком же неприглядном на вид, но другом павловском кафе, мы в качестве эксперимента опять заказали овощной салат. И он снова был таким же ароматным! Решили, что это местная то ли воронежская, то ли сугубо павловская фишка. А стрит-фуд тут незатейливый, в отличие от осовременившихся на манер больших городов Лисок и Боброва:

25. Местный стрит-арт:

26. Несмотря на то, что Павловск мне показался претендентом на роль самого красивого города области, благоустроен он заметно хуже осмотренных ранее Лисок и Боброва.

27. Конечно, он в целом поприятнее городов Тверской, там, или Тульской области, но своим соседям проигрывает сильно.

28. То тут, то там встречаются разбитые тротуары, облупившаяся краска…

29. Разваливающиеся памятники:

30. Из этого делаем вывод, что это не централизованная политика региона. Даже обидно за Павловск — он слишком хорош, чтобы проигрывать Лискам.

Из этого делаем вывод, что это не централизованная политика региона. Даже обидно за Павловск — он слишком хорош, чтобы проигрывать Лискам.

31. Старинных храмов в Павловске, опять же, для юга сохранилось очень много. Но вида они все какого-то ординарного, не слишком интересного. То ли изначально такими были, то ли многочисленные небрежные реконструкции и реставрации их такими сделали. Покровский храм (1780):

32. Казанская церковь 1766-го — старейшее сохранившееся здание в городе:

33. Редкий для в общем-то галантного к старине Павловска образец бескомпромиссного насилия над исторической постройкой:

34. Фасад бывшего завода купца Меркулова (конец XIX-го века):

35. А это — его же жилой дом:

36. Детская художественная школа. Здание 1892-го года постройки:

37. Где-то на полпути между историческим центром, показанным ранее, и спальными районами, в которых течёт современная жизнь, посреди частного сектора, расположен т. н. Петровский парк:

н. Петровский парк:

38. Именно в этом парке и находится основной памятник Петру I, о котором я говорил выше:

39. Здесь же, немного не в тему Петра (видимо, места больше не нашли), — памятник генералу Маргелову:

40. Какая-то старая фабрика (швейная вроде бы), похожая на тюрьму или старый замок:

41. Павловск стоит на Дону. Не как Лиски, где-то в стороне от него, так, что к реке и не выйдешь, а прям на его берегу. Изначально же тут верфь была, это сегодня Павловск — город горняков, о чём недвусмысленно говорит название местного спортивного комплекса. Это не слишком укладывается в стандартную картину, но именно тут, на юге плодородной Воронежской области, а не где-нибудь на Урале или в Карелии, расположено одно из крупнейших месторождений гранита. В нескольких километрах от города находится гигантский карьер, и старинный Павловск сегодня, по сути, — это моногород при нём.

42. Сохранился большой действующий кинотеатр. Правда, ну совсем без внешних изысков, коими иногда архитектура советских общественных зданий всё же радует:

Правда, ну совсем без внешних изысков, коими иногда архитектура советских общественных зданий всё же радует:

43. Спускаясь на набережную в южном городке как-то совсем не ждёшь увидеть заросли кустарника и облака комаров, будто ты где-нибудь на севере. Но Дон здесь такой, словно болотистый:

44. На главном спуске велись строительные работы. Судя по всему, дряхлую и обветшавшую лестницу и променад решили-таки реконструировать. Видимо, деньги на благоустройство из Воронежа по области едут медленно. Если в Лисках и Боброве, что поближе к региональному центру, всё уже сверкает, то сюда, на окраину, они только добрались.

45. Заедем ненадолго в спальные районы, даром что выезд из города осуществляется через них. Тут кипит жизнь и благоустройство чуть получше:

46. Центральное место тут — площадь перед дворцом культуры «Современник». Ей даже имя своё дали, «Молодёжная»:

47. Тут уже всё на должном уровне, даже модный фонтан без чаши есть. Недаром добрая половина города вечером выходного дня тусуется здесь:

Павловск — среди тех малых городов, которые производят впечатление и очаровывают своим обаянием. Он однозначно достоин внимания, и заехать сюда для прогулки на пару-тройку часов по дороге на юг — милое дело. Здесь есть как отдельные яркие архитектурные памятники, так и общая атмосфера небольшого уютного старого городка. Определённо Павловску не хватает обустроенности, что особенно странно на фоне вылизанных, но менее интересных с точки зрения исторической архитектуры соседей. Если над ним немного поработать, он вполне мог бы стать локальным туристическим центром. В конце концов, не так много надо и сделать: по сравнению с каким-нибудь Торжком или Белёвым он и так на недосягаемой высоте. В следующем, завершающем рассказе из нашего воронежского путешествия — самый южный город области, Богучар, своим скромным обаянием и аккуратностью похожий скорее на Бобров.

Он однозначно достоин внимания, и заехать сюда для прогулки на пару-тройку часов по дороге на юг — милое дело. Здесь есть как отдельные яркие архитектурные памятники, так и общая атмосфера небольшого уютного старого городка. Определённо Павловску не хватает обустроенности, что особенно странно на фоне вылизанных, но менее интересных с точки зрения исторической архитектуры соседей. Если над ним немного поработать, он вполне мог бы стать локальным туристическим центром. В конце концов, не так много надо и сделать: по сравнению с каким-нибудь Торжком или Белёвым он и так на недосягаемой высоте. В следующем, завершающем рассказе из нашего воронежского путешествия — самый южный город области, Богучар, своим скромным обаянием и аккуратностью похожий скорее на Бобров.

В среднем течении Дона (Воронежская область): Павловск, Белогорье, Рамонь: kuba — LiveJournal

Четвертый пещерный монастырь из нашей программы – Белогорский, в этот день посетить уже не успели. К нему мы приехали следующим утром из Павловска, где ночевали в прекрасном гостевом доме Александра Львовича – настоящем дворце с камином, барбекю, сауной и т. п. Во время постройки дома хозяин обнаружил несколько археологических предметов XVII-XVIII вв, которые сейчас размещены здесь же в шкафчике, так что гости могут подойти и подробно их рассмотреть и даже потрогать. Александр Львович в более урочное время возит на своем кораблике по Дону туристов в Белогорье, а также много знает о Павловске, который нам показался самым интересным городом Воронежской области (по крайней мере, западной ее части, по которой мы поездили в этот раз довольно активно). Позаимствовав у него туристическую карту города, мы где-то полтора часа посвятили осмотру местных достопримечательностей. Город был основан в 1709 г Петром как судоверфь, переведенная сюда из Воронежа. В 1711 году после неудачного Прутского похода Петра I, когда Россия уступила Турции крепость Святого Павла, город Осеред был переименован в Павловск. На центральных улицах города сохранилось множество прекрасных особняков местных купцов, а также общественных сооружений – пожарной части, женской гимназии, духовной семинарии, торговых лавок.

п. Во время постройки дома хозяин обнаружил несколько археологических предметов XVII-XVIII вв, которые сейчас размещены здесь же в шкафчике, так что гости могут подойти и подробно их рассмотреть и даже потрогать. Александр Львович в более урочное время возит на своем кораблике по Дону туристов в Белогорье, а также много знает о Павловске, который нам показался самым интересным городом Воронежской области (по крайней мере, западной ее части, по которой мы поездили в этот раз довольно активно). Позаимствовав у него туристическую карту города, мы где-то полтора часа посвятили осмотру местных достопримечательностей. Город был основан в 1709 г Петром как судоверфь, переведенная сюда из Воронежа. В 1711 году после неудачного Прутского похода Петра I, когда Россия уступила Турции крепость Святого Павла, город Осеред был переименован в Павловск. На центральных улицах города сохранилось множество прекрасных особняков местных купцов, а также общественных сооружений – пожарной части, женской гимназии, духовной семинарии, торговых лавок. Но самое грандиозное впечатление производит местное Реальное училище – огромное красивое здание нач. ХХ в, выстроенное в стиле неоренессанса.

Но самое грандиозное впечатление производит местное Реальное училище – огромное красивое здание нач. ХХ в, выстроенное в стиле неоренессанса.

Великолепное здание Реального училища (1905 г) выстроено, как пишет путеводитель, в стиле необарокко (по мне, скорее, неоренессанс) и является красивейшим зданием города.

Павловск. Улица Готвальда с пожарной частью рубежа XIX-XX вв.

Бывший салотопенный завод Меркулова занимает целый квартал. Фасады конторских зданий нач.ХХ в.

Завод Меркулова с другого ракурса.

Жилой дом кон. XIX в.

Здание казначейства (1912 г).

А за ним — потрясающий комплекс зданий Реального училища (1905 г).

Бывший Преображенский собор (1782-1788 гг) в советское время превращен в Дом культуры — так и стоит обезглавленный.

Один из входов собора.

Главный корпус комплекса Духовного училища (1896-1910 гг).

Усадьба Студенцова. Первый этаж — рубеж XVIII — XIX вв, второй — кон. XIX в.

XIX в.

Ворота усадьбы Студенуцова (кон. XVIII в).

Выходим на главную улицу Павловска, которая нынче называется проспект Революции.

Женская Ольгинская гимназия (1897 г) относится к красивейшим зданиям Павловска.

Вход в музей флота, расположенного в доме кон. XIX в. К сожалению, на муузей мы времени не нашли.

Еще один архитектурный шедевр Павловска — дом Одинцова в неоклассицистическом стиле и его кованное крыльцо (кон. XIX в).

Дом Антонова с магазинами на первом этаже и жилыми помещениями на втором (кон. XIX — нач.ХХ вв).

Комплекс магазинов купца Зайцева (1891 г).

Второй корпус магазинов купца Зайцева (1913 г) и его фантазийное крыльцо.

Здание бывшего Дворянского собрания и купеческого клуба (кон. XIX в).

Высшее начальное училище (нач. ХХв) сейчас вмещает детскую школу искусств.

А вот здание быв. земской управы, к сожалению, заброшено.

Жилой дом кон. XIX в на ул. Готвальда.

Готвальда.

Очень характерные для купеческого Павловска ворота.

Еще один купеческий дом (1890-е гг).

Дом Черкизова, в котором первый этаж был построен на рубеже XVIII-XIX вв, а второй — в кон. XIX в.

Рядовая купеческая застройка с ул. 1 Мая рубежа XIX — ХХ вв — такой в Павловске сохранилось немало.

Археологические и прочие артефакты, выставленные в гостевом доме А.Л. Кремницера. Археология — в основном, керамика, ядра и строительные принадлежности.

Прогулка по Павловску совсем не помешала нашим планам, так как осмотр пещер Белогорского Воскресенского монастыря осуществляется только в сопровождении монаха и невозможен ранее окончания утренней службы. Приехав на место часам к 11, мы еще с полчаса ждали нашего проводника, любуясь с высокого берега текущим внизу Доном. Пещеры Белогорья, на самом деле, являются наиболее протяженными в области и идут вниз к самой реке, но так далеко туристов не водят. Мы петляли по пещерным коридорам где-то полчаса, заглядывая по пути в часовни, церкви, кельи и т. п. Точное время появления здесь первых храмов неизвестно. Вроде бы сам монастырь основан в XVIII в, когда раскаявшаяся грешница Мария Шерстюкова, обратившись в Богу в возрасте 60 лет, начала рыть здесь церковь. Но вполне вероятно, что первые храмы были вырыты еще в VIIIв византийскими монахами, бежавшими сюда от иконоборческих гонений.

п. Точное время появления здесь первых храмов неизвестно. Вроде бы сам монастырь основан в XVIII в, когда раскаявшаяся грешница Мария Шерстюкова, обратившись в Богу в возрасте 60 лет, начала рыть здесь церковь. Но вполне вероятно, что первые храмы были вырыты еще в VIIIв византийскими монахами, бежавшими сюда от иконоборческих гонений.

Вид на Дон от входа в пещерный храм Белогорского монастыря. На самом деле, там достаточно высоко — с пятиэтажный дом, наверное.

Сам вход в пещерный храм Александра Невского (кон. XVIII — сер. XIX вв) выглядит не слишком живописно, тем более, сейчас перед ним строят новый фасад из красного кирпича. Церковь Александра Невского внутри.

Монастырь долгое время был заброшен — от прежнего интерьера ничего почти не сохоанилось. Разве что вот эти киоты да лестницы. Протяженность ходов пещер монастыря ранее превышала 2 км, сейчас незасыпанными осталось около 900 м.

То тут, то там попадаются рельефные иконы на меловых стенах (ранее все пещерные монастыри в меловых скалах были украшены именно так, поскольку из-за сильной влажности расписывать их было нельзя). Местами попадаются скромные часовенки.

Местами попадаются скромные часовенки.

В советское время все наземные постройки монастыря были разрушены. Вот здесь находилась могила основательницы монастрыя Марии Шерстюковой и ее сподвижников.

А вот и сама старица, проведшая всю жизнь во грехе и раскаявшаяся на старости лет (а вы верите в подобные поздние раскаяния?).

Выехав после полудня из Белогорья, в поселок Рамонь приехали незадолго до заката. Здесь сохранился неоготический замок князей Ольденбургских, выстроенный в 1887 г для племянницы Александра II и ее мужа А.П. Ольденбургского. Сейчас здесь воссозданы интерьеры одного из флигелей, куда даже можно попасть с экскурсией, – правда, выглядят они уж очень новодельно, так что нам не слишком захотелось туда идти. Регулярный парк перед дворцом также недавно приведен в порядок. А вот английский парк, спускающийся по склону к берегу реки Воронеж, сейчас огорожен жестяным забором – по словам сотрудников музея, его начнут восстанавливать в следующем году. В сам дворец нынче можно попасть только на первый этаж, где сохранилась деревянная лестница и одна из оригинальных изразцовых печей кон. XIX в (остальные печи восстановлены по фотографиям). Рядом можно осмотреть неплохо сохранившуюся водонапорную башню кон. XIX в. А вот заброшенный сахарный завод того же времени, работавший еще до недавнего времени, не видели.

В сам дворец нынче можно попасть только на первый этаж, где сохранилась деревянная лестница и одна из оригинальных изразцовых печей кон. XIX в (остальные печи восстановлены по фотографиям). Рядом можно осмотреть неплохо сохранившуюся водонапорную башню кон. XIX в. А вот заброшенный сахарный завод того же времени, работавший еще до недавнего времени, не видели.

В принципе, место любопытное, но не производит такого уж сильного впечатления, и не является чем-то уникальным – подобных усадеб, каждая из которых полна своих тайн, чудес и загадок, в Центральной России хватает. Ради ее посещения мы пожертвовали осмотром меловых скал в Урыв-Покровке – и возможно, зря это сделали.

Вид на замок Ольденбургских (1887 г) в ноябрьских сумерках.

А вот так комплекс выглядит со стороны стоянки.

Вот эти неоготические ворота, на мой взгляд, являются лучшей частью всего комплекса. Хорошо выглядит также сам дворец с бокового фасада.

А вот дврец в английском стиле (1887 г) целиком.

Вид со стороны парка — подальше отойти невозможно, так как склон перекрыт забором, за которым собираются восстанавливать английский парк.

Зато за умеренную плату можно попасть внутрь замка. Камины и печи, к сожалению, почти все восстановлены…

…кроме этого, соханившегося с 1887 г. Его разве что ремонтировали — и то давно, в 1920-х годах, к которым и относится вот эти забавные печные заслонки.

Воссозданные камины выглядят вот так.

Е.М. Ольденбургская — племянница Александра II и первая хозяйка замка. И ее муж — А.П. Ольденбургский.

Деревянная лестница ведет на второй этаж, куда пока никого не пускают (смотрительница говорила нам, что даже она там не была).

В этом флигеле полностью восстановлены интерьеры, и туда водят отдельные экскурсии. Мы, заглянув через стеклянную дверь внутрь, честно говоря, не прониклись.

Рядом с замком сохранилась водонапорная башня кон. XIX в.

Да и французский парк нынче восстановлен.

Первую школу в Рамони в 1880 г также построили Ольденбургские в кон. XIX в.

Павловск (Воронежская область) — Вики

У этого термина существуют и другие значения, см. Павловск.

Па́вловск (до 1711 — Осеред) — город в России, административный центр Павловского района Воронежской области. Образует муниципальное образование городское поселение город Павловск как единственный населённый пункт в его составе[3][4].

Город входит в список исторических городов России. Население — 24 453[2] чел. (2020).

Содержание

- 1 География

- 1.1 Климат

- 2 История

- 2.1 Достопримечательности

- 3 Экономика

- 3.1 IT-инфраструктура

- 4 Транспорт

- 4.1 Железнодорожный транспорт

- 5 Население

- 6 Образование

- 7 Культура

- 8 Религия

- 9 Известные уроженцы

- 10 Города-побратимы

- 11 Примечания

- 12 Ссылки

География

Город расположен на левом берегу Дона, при впадении реки Осередь, в 156 км от Воронежа. Недалеко от города располагается корабельная роща Шипова дубрава.

Недалеко от города располагается корабельная роща Шипова дубрава.

Автодорога М4 «Дон» (бесплатный участок) проходит непосредственно через город. Вне города ширина дороги 1+1, внутри города — 2+2. В настоящее время (2020) построен объездной платный участок трассы М4 в обход города Павловска и села Лосево.

Климат

Климат Павловска — умеренно-континентальный, с умеренно-морозной, часто — оттепельной зимой и жарким, влажным летом. Летние температуры в среднем на градус выше, чем в Воронеже, а годовое количество осадков меньше.

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Средний максимум, °C | −4,2 | −4,4 | 0,8 | 13,2 | 21,5 | 25,9 | 27,3 | 26,3 | 19,4 | 11,1 | 2,4 | −1,3 | 11,5 |

| Средняя температура, °C | −7,5 | −7,9 | −2,7 | 8,2 | 15,6 | 19,9 | 21,4 | 20,4 | 14,1 | 7,0 | −0,5 | −4,1 | 7,0 |

| Средний минимум, °C | −10,8 | −11,4 | −6,2 | 3,3 | 9,8 | 14,0 | 15,6 | 14,6 | 8,9 | 3,0 | −3,3 | −6,9 | 2,6 |

| Норма осадков, мм | 42 | 30 | 26 | 32 | 43 | 57 | 58 | 42 | 42 | 38 | 47 | 47 | 504 |

| Источник: Климат Павловска | |||||||||||||

Это один из самых жарких городов области, что подтверждается его географическим положением, так, в сентябре 2008 Павловск обновил абсолютный максимум осени: 7 сентября +34,4° С; 25 августа 2007 температура достигла +38,9° С.

История

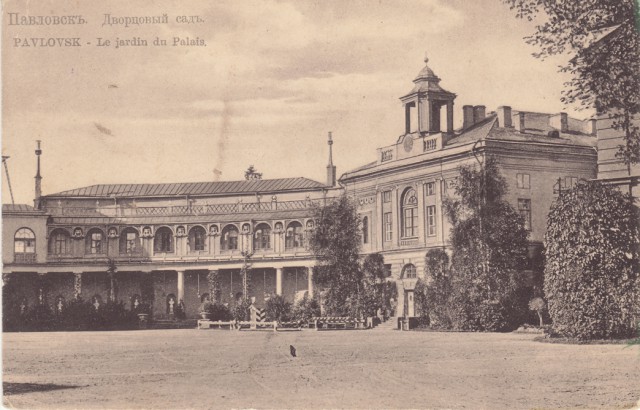

Вид на городской сад

Женская гимназия

Город основан в 1709 году Петром I как военная верфь (перенесена из Воронежа) и русская крепость. Крепость строилась шведами, пленёнными под Полтавой.

В Петровский период России, в Осереде, Воронежская губерния, дислоцировалось Третье отделение Осадного парка с боевой задачей защиты от Османской империи, и сплава артиллерии по Дону и Азову.

До 1711 года носил название Осеред. Осередская крепость была переименована в Новопавловскую указом царя после неудачного Прутского похода в память о уступленной туркам крепости Святого Павла на Азовском море. В том же году крепость получила статус города и стала называться Павловском. На Павловской верфи строились военные корабли, зарождался российский флот. Были построены пушечный и литейные заводы, открыты канатная и шерстяная фабрики. Город в то время именовали малым Санкт-Петербургом. [5] В 1779 году Павловск получил статус уездного города. В 1781 году был утверждён герб города — серебряный щит с изображением Святого апостола Павла.

[5] В 1779 году Павловск получил статус уездного города. В 1781 году был утверждён герб города — серебряный щит с изображением Святого апостола Павла.

В XVIII—XIX веках город постепенно утрачивал своё былое значение, однако оставаясь одним из самых благоустроенных городов в Воронежской губернии. В конце XVIII века город был практически уничтожен четырьмя большими пожарами. После пожаров уцелели несколько каменных зданий и деревья, посаженные Петром I. В 1861 году в городе проживало 5 тысяч человек. В 1871 году началось строительство железной дороги Воронеж — Ростов: первоначально дорога должна была пройти через Павловск, но глава города отказался от этого, поэтому развитие города опять замедлилось[6]. Проводились 4 ежегодные ярмарки. В 1897 году в городе жили 7 202 человека, в том числе русские — 5 515, малороссы — 1 470, евреи — 95, белорусы — 86[7].

В начале XX века были построены новые здания реального училища (ныне педагогического колледжа) и Духовного училища (сейчас в здании расположен сельскохозяйственный техникум), ставшие впоследствии памятниками архитектуры. В годы Великой Отечественной войны Павловск долгое время находился на линии фронта. С июля 1942 года по январь 1943 года немецкие войска пытались взять город.

В годы Великой Отечественной войны Павловск долгое время находился на линии фронта. С июля 1942 года по январь 1943 года немецкие войска пытались взять город.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» городское поселение Павловск включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения»[8].

Достопримечательности

В Павловске находятся 43 памятника архитектуры, из них 7 федерального значения[9].

- Городище Павловское, находится в 2 км от г. Павловска. Золотоордынское название населённого пункта неизвестно, раскопки не производились. Памятник занимает площадь около 15 га[10].

Экономика

В Павловске находится крупнейший в Европе комбинат по добыче и переработке гранита «Павловскгранит».[5] Ныне реорганизован в два предприятия ОАО «Павловск Промвзрыв» и ОАО «Павловск Неруд».

- Пищевая промышленность:

- ГК «Апротек» — производство растительных масел, выращивание сельскохозяйственных культур, производство кормов для животных

- В 2019 году дан старт строительству мясоперерабатывающего завода ООО «АГРОЭКО-ЮГ». Мощность свинокомплекса составит 350 тыс. тонн продукции в год.

- Асфальтобетонные заводы (ООО «Павловскасфальтобетон», ООО «Вэлстройсервис»).

- Судоремонтный завод работает и построил корабль Петровских времён, который ходит по Воронежскому водохранилищу.

IT-инфраструктура

В городе имеется IT-инфраструктура:

- филиал провайдера «Информсвязь-черноземье» (Ethernet, ADSL, телефония, каналы связи),

- филиал хостинг-оператора eServer.ru (в том числе и федеральный центр поддержки клиентов),

- филиал интернет-провайдера «Домолинк» (ADSL-VDSL).

По итогам 2018 года моногород Павловск вошёл в ТОП-10 лидеров ежегодного рейтинга моногородов.[1]

Транспорт

Железнодорожный транспорт

В 5,6 км от границы города (от центра 7,7 км) находится железнодорожная станция Павловск-Воронежский, конечная на тупиковой ветке от станции Бутурлиновка (без пассажирского движения).

Население

| Численность населения | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1856[11] | 1897[12] | 1913[11] | 1923[11] | 1939[11] | 1959[13] | 1970[14] | 1979[15] | 1989[16] | 1991[11] |

| 4000 | ↗7202 | ↗10 200 | ↘5400 | ↗11 100 | ↗12 050 | ↗14 819 | ↗20 963 | ↗25 905 | ↘25 400 |

| 1992[11] | 1994[11] | 2000[11] | 2001[11] | 2002[17] | 2003[11] | 2005[18] | 2006[18] | 2007[18] | 2008[18] |

| →25 400 | ↘25 200 | ↗26 800 | →26 800 | ↘26 365 | ↗26 400 | ↘26 100 | ↘25 800 | ↘25 700 | ↘25 600 |

| 2009[19] | 2010[20] | 2011[11] | 2012[21] | 2013[22] | 2014[23] | 2015[24] | 2016[25] | 2017[26] | 2018[27] |