Содержание

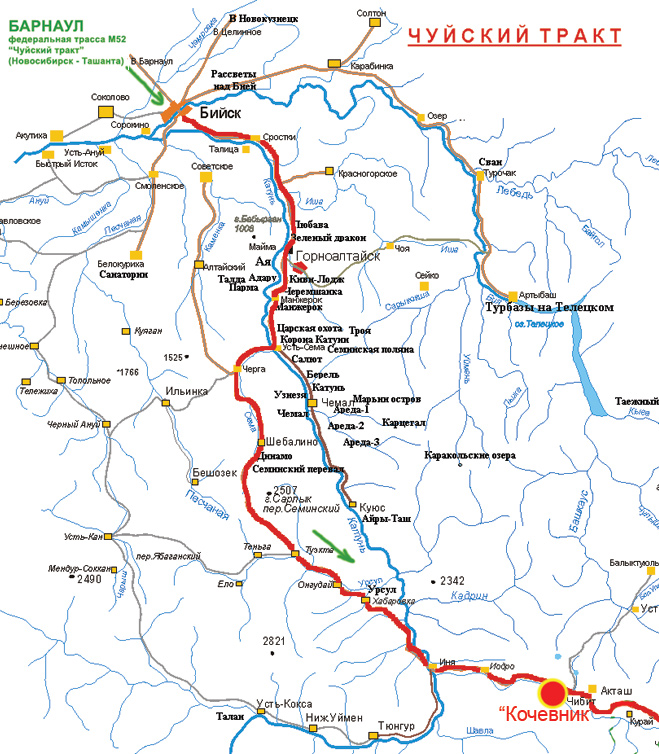

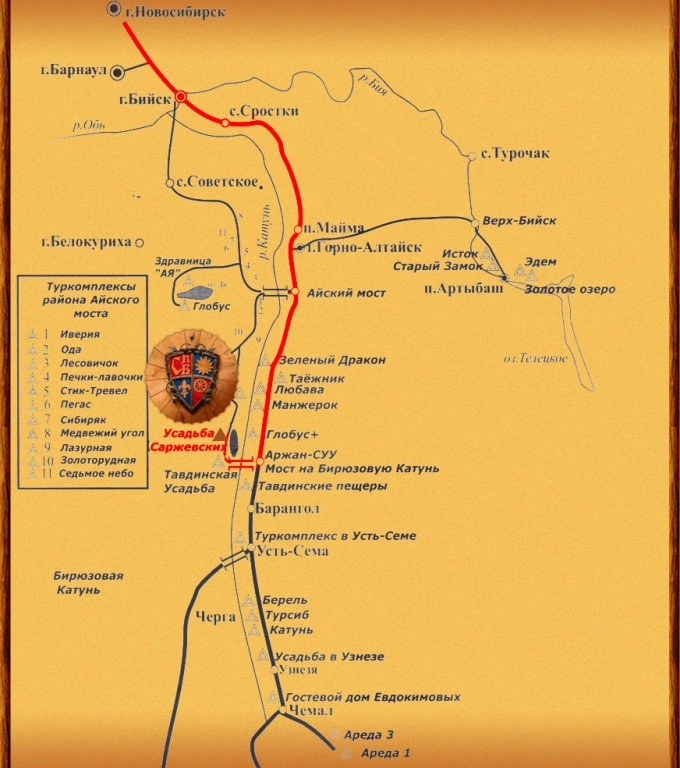

Чуйский тракт (Километраж, схема) — Алтай Туристский. Туристический портал

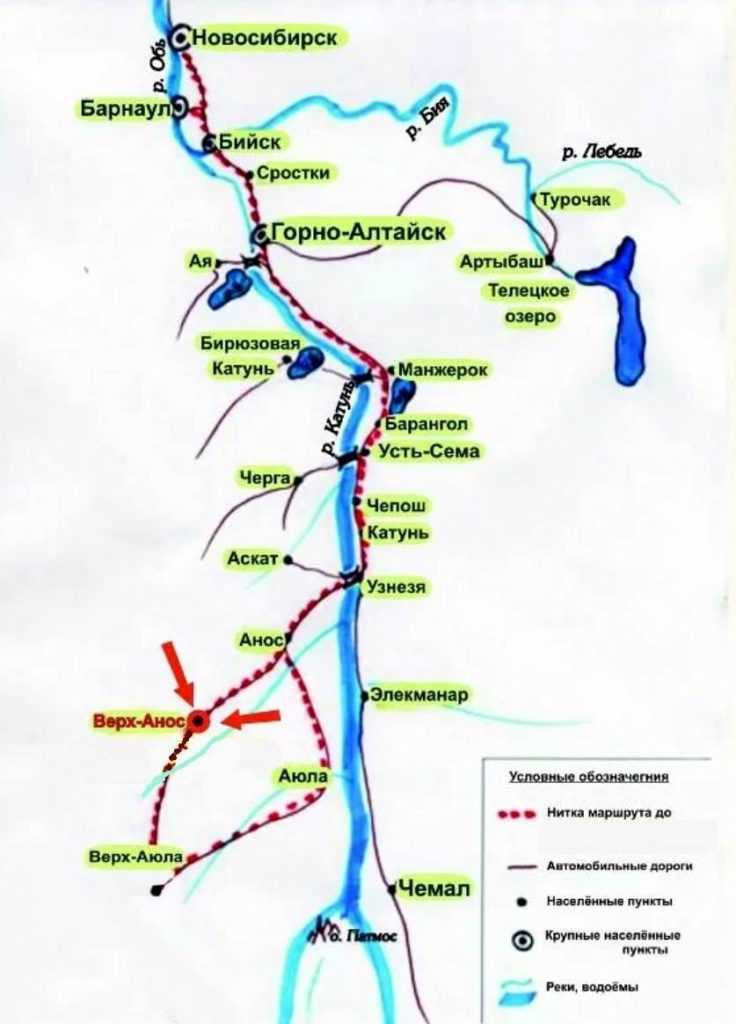

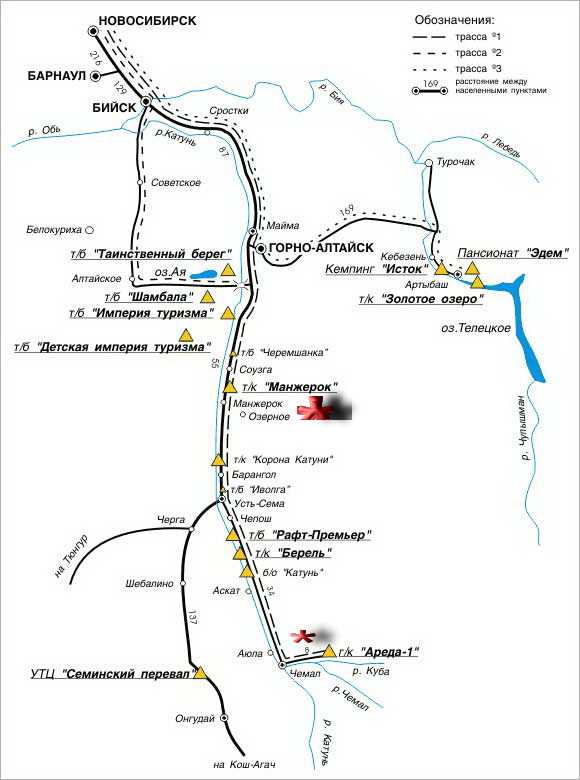

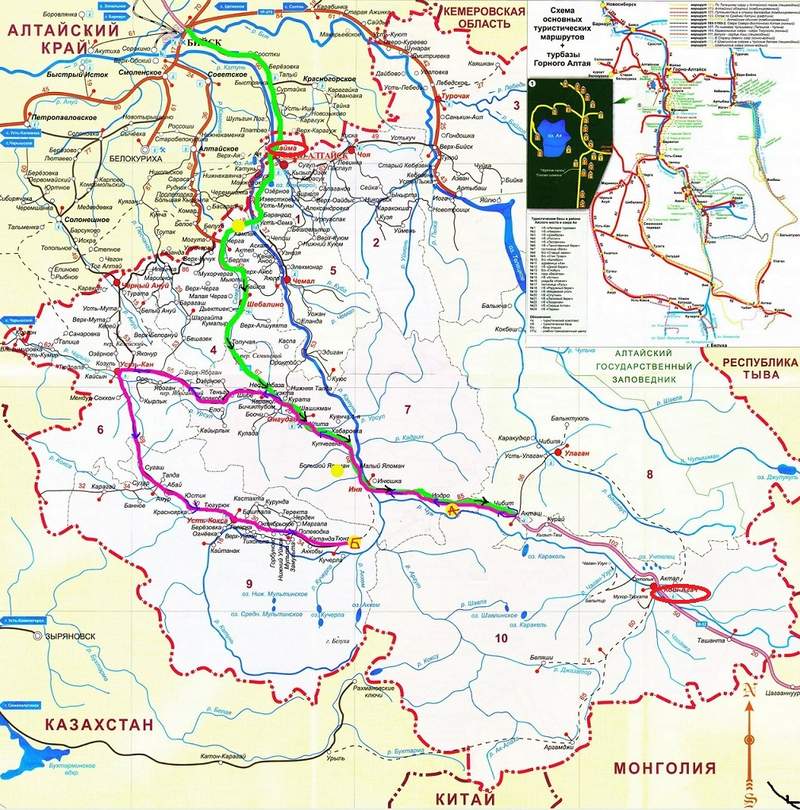

Пути сообщения

- Информация о материале

350,3 – «О» км Чуйского тракта. Музей Чуйского тракта.

351,3 – съезд с моста. В г. Бийске от моста через р. Бия первоначально начинался Чуйский тракт.

351,4 – поворот на Смоленский тракт

Памятник в 80-летию Чуйского тракта. Фото Е. Гаврилова

351,9 – указатель Ташанта 586 км. Памятник к 80-летию Чуйского тракта

353,1 – выезд из города Бийска. Поворот в п. Лесное

353,7 — развилка на новый мост через Бию

357 – на выезде из Бийска кафе, АЗС, автомастерская

360 – автомастерская

360,6 – поворот на аэропорт г. Бийска

Верх-Катунское. Собор Сергия Радонежского. Фото Е. Гаврилов

365,8 – с. Верх-Катунское, кафе

367,2 – АЗС

368 – указатель «Пункт первой медицинской помощи»

371,6 – п. Чуйский, кафе

Чуйский, кафе

374 – пляж «Летний рай», кафе

377,3 – с. Полеводка. Этнопарк Легенда

384,9 – с. Сростки, Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, Памятник В.М. Шукшину на горе Пикет, археологические памятники, базар, кафе

393,7 – с. Образцовка, АЗС

395 – указатель «Красногорский район»

397,6 – с. Березовка, АЗС

Быстрянка. Памятник героям Великой Отечественной войны. Фото Е. Гаврилова

404,6 – с. Быстрянка

405 – поворот на с. Красногорское, АЗС, кафе

408,8 – археологический комплекс «Быстрянка I»

411,8 – с. Суртайка, указатель «Пункт первой медицинской помощи», АЗС

416 – р. Иша, Мост через Ишу, оздоровительный центр «Катунские зори», центр здоровья «Прасковья», археологические памятники

419,6 – указатель и поворот на «Усть-Иша 5, Новозыково 24»

425,6 – с. Долина Свободы, указатель «Пункт первой медицинской помощи»

428,7 – граница Алтайского края и Республики Алтай. Въездной знак Республика Алтай / Памятник туристу (Пилигрим)

Въездной знак Республика Алтай / Памятник туристу (Пилигрим)

429,3 – кафе. Памятный знак Алтай – сердце Евразии

432,1 – указатель и поворот на «Платово 5, Шульгин Лог 15, Сетовка 40, Советское 57», Мост через р.Катунь у с. Платово, памятник природы «Земная рябь» у с. Платово, памятник природы «Оз. Лебединое» у с. Урожайного, памятник природы «Гора Бабырган».

С 431 по 435 км — Майминский археологический комплекс

433 – торговые лавки «Сувениры Горного Алтая», АЗС, шиномонтажная мастерская, кафе-бистро

433,9 – пост ДПС, АЗС, поворот на Верх-Карагуж

435,7 – с. Майма, АЗС, кафе, гостиница, автомастерские

439,6 – Майминский чёртов палец

440 – Музей Камни Алтая, памятник природы «Майминский рыхлый вал», развилка на Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш, Телецкий тракт (километраж)

444 – с. Карлушка

446 – поворот на Аэропорт Горно-Алтайск

449,7 – с. Дубровка

Дубровка

451,6 – с. Рыбалка, питомник красивых растений, кемпинг, налево кафе «Меркит»

454,4 – место старого подвесного моста через Катунь (Айский мост) Разобран в 2013 г.

454,9 – с. Соузга, археологический памятник «Городище Соузга». Источник.

457,9 – мост через Катунь – переезд на Айский тракт

459 — база отдыха Финская дача

461,1 – с. Черемшанка, археологический памятник»Черемшанка»

463 – АЗС

464,8 – Черемшанский источник

468 – Памятник В.Я. Шишкову на Чуйском тракте, археологический памятник Чултуков Лог

469,5 – с. Манжерок, Манжерокские пороги, Манжерокский источник, перевернутый дом, салон мастеров Алтая, базар, кафе

472,5 – АЗС, указатель и поворот на «Озерное 1.1» (оз. Манжерок), археологические памятники, кафе, закусочные

477,8 – Мост через Катунь на т/к Бирюзовая Катунь, Памятник Джону Леннону, Памятник Николаю Рериху, искусственное озеро, Источник Аржан-Суу, кафе, сувенирные лавки

479,1 – водная переправа на Талдинские пещеры

481,4 – пос. Известковый

Известковый

484,5 – с. Усть-Муны, АЗС, археологический памятник, памятник A.M. Кошурникову

488 – Эко отель Алтика

491,1 – с. Барангол. Подвесной мост через Катунь (разрушен новоднением 2014 г., восстановительные работы) , дорога на Камышлинкий водопад, сувенирные лавки

491,6 – т/к «Царская охота»

493,5 – граница Майминского и Чемальского районов

495 — развилка Чемальского тракта и Чуйского тракта (вправо). До 2011 г. тракт проходил через — с. Усть-Сема (496 км.), ныне построен новый мост через Катунь, старый мост функционирует но имеет ограничение 20 т. На границе села имеется заправка. Читайте также Усть-Семинский мост

498,6 – примыкание старой дороги через с. Усть-Сема

549,6 – Ландшафтный участок Усть-Семинский

504,9 – с. Камлак, Горно-Алтайский ботанический сад, памятник природы «Шиш-кулар — Катаил — Чистый луг»

506,2 – поворот на «Деревня Берендеевка»

509 – Алтайское экспериментальное хозяйство СО РАН «Чергинский зубрятник»(зубрятник)

514,5 – с. Черга, развилка и поворот на «Усть-Кан 132, — Алтайское 56», АЗС, памятник природы «Источник Курловские дачи»

Черга, развилка и поворот на «Усть-Кан 132, — Алтайское 56», АЗС, памятник природы «Источник Курловские дачи»

524,2 – с. Барлак

525,8 – священная гора Шаманский камень

527,9 – речка Барсуган, стоянка, кафе

533,9 – с. Мыюта

546,8 – с. Шебалино, СТО, АЗС, краеведческий музей Шебалинского района

561,1 – с. Кумалыр, археологические памятники

571,8 – с. Топучая

573,8 – мост через р.Сарлык

574,3 – подъем на Семинский перевал, указатель «подъем 9, спуск 11»

581 – комплекс придорожного сервиса «Золотой кедр» — кафе, гостиница

Семинский перевал. Фото Е. Гаврилова

582,4 – Семинский перевал, памятник в честь 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России, учебно-тренировочный центр «Семинский перевал», база отдыха «Динамо», горнолыжная трасса, кафе, столовая, гостиница

592,7 – пос. Зайсанская Елань (нежил. )

)

610,8 – развилка — Туекта — Усть-Кан — Усть-Кокса — Тюнгур, АЗС

613,1 – с. Туекта, комплекс археологических памятников

618,3 – Природный парк Уч-Энмек

620,1 – с. Каракол, археологический памятник «Каракол», краеведческий музей, АЗС, поворот на сс. Кулада, Бичикту-Боом

621 – с. Курота, АЗС

624 – указатель «Онгудай 10, Акташ 164, Ташанта 316»

628,2 – с. Шашикман, курганный могильник Балык-Соок. Заправка Роснефть.

634,4 – с. Онгудай, магазин народных промыслов «Торко Чачак», археологические памятники, АЗС, гостиница, СТО, кафе

639,2 – Мост через Урсул в с. Онгудай

642,7 – с. Улита, АЗС, кафе

647,8 – старая ГЭС на р. Урсул, мост через р. Урсул, к/х «Янтарное»

651,7 – поворот на «Алтайское подворье»

652,9 – с. Хабаровка, газовая заправка

655 – указатель «Перевал Чике-Таман» — подъем 4 км, спуск 4 км»

Чике-Таман. Наивысшая точка перевала. Фото Е. Гаврилова

Наивысшая точка перевала. Фото Е. Гаврилова

661,8 – памятник природы «Перевал Чике-Таман»

662,9 – обзорная площадка на перевале Чике-Таман, памятник дорожнику

668,6 – Прирусловый родник Чике-Таманский

672,8 – с. Купчегень, археологические памятники

680 – археологический памятник «Кур-Кечу»

680,5 – слияние рек Б. Ильгумень и Катуни, Ильгуменский порог, наскальные рисунки

684 – бом Кур-Кечу

687 – Песчаные осыпи

691,9 – место впадения р. Б. Яломан в Катунь, археологический комплекс, Яломанское городище, стоянка

693,6 – указатель «Б. Яломан 12» — комплекс археологических памятников. Каменные ворота (Айри-таш)

695,3 – с. Малый Яломан

702,6 – АЗС

703,4 – с. Иня, железобетонный мост через Катунь, справа нерабочий подвесной мост через Катунь

706,5 – оленные камни у с. Иня (справа от трассы)

708,8 – мост через Катунь, указатель «Инегень 12» (разрушен)

710 – бом Бичикту-Кая, Крепость Бичикту-Кая

Слияние Чуи с Катунью. Фото П.Трофимова

Фото П.Трофимова

712,4 – место слияния Чуи с Катунью, беседка. Чуй-Оозы (слияния рек Чуя и Катунь)

712,9 – поворот на новые мосты на Инегень. Мосты через Чую и Катунь на с. Инегень

713,3 – Калбак-Таш II

714,5 – с. Чуйозы, кафе, гостиница, археологический комплекс, наскальные рисунки

716,6 – порог Турклуб Горизонт

717,4 – порог Турбинный

723 – Древнее Святилище Калбак-Таш, домик, беседка

728 – Святилище Адыр-Кая — археологический комплекс, Чуйский оленный камень

735 – с. Иодро

741 – Белый бом, скала Белый Бом. АЗС, кафе. Памятник красноармейцам в Белом Боме

744 – памятник Кольке Снегиреву, справа от трассы. Памятник шофёру Кольке Снегирёву

755 – мост через Чую

759,5 – водопад Девичьи слезы, стоянка. Водопад Ширлак

760,4 – порог Бегемот на Чуе, мост через Чую

762 – стоянка у Чуи, где проводятся соревнования «Чуя-Ралли»

770,6 – граница Онгудайского и Улаганского районов

780,4 – Мост через Чую у с. Чибит

Чибит

781,5 – ЭКО туркомплекс Кочевник

783 – с. Чибит, начало маршрута на Шавлинские озёра, мост через Чибитку, АЗС. Примыкание грунтовой дороги, идущий вдоль Мажойского каньона на Чуи до места впадения р. Маашей.

788 – с. Акташ

790,7 – Примыкающая трасса: Чибит – Усть-Улаган – Балыктуюль — Балыкча, дорога на с. Улаган и Телецкое озеро, Алтайский пограничный отряд, АЗС, СТО, продажа автозапчастей, шиномонтаж, балансировка, кафе, гостиница, телеграф.

Голубое(Гейзерово) озеро. Фото А. Андреева

796,6 – Гейзеровое озеро

798 – родник Кара-Тыт

801 – Чуйская ГЭС

802 – открывается вид на Северо-Чуйский хребет

812 – граница Улаганского и Кош-Агачского районов, археологический памятник

817 – подъем на Курайский перевал, комплекс археологических памятников

820 – панорама всего Северо-Чуйского хребта

822,2 – с. Курай, Мост через Чую за селом Курай, начало маршрута к ледникам долины р. Актру

Актру

830 –- с. Кызыл-Таш

840 – культовый знак Обоо в Курайской степи

843-848 – комплекс археологических памятников

856,7 – р. Куехтонар, древние плавильные печи недалеко от впадения р. Куехтонар в Чую

864,7 – Источник Чаган-Узунский, поворот вправо на мост через Чую, указатель на «Чаган-Узун 2», дорога на Кызыл-Чин (Марсианские пейзажи)

868 – Красная Горка

870 – Красногорское озеро

874 – Чуйская степь

877 – с. Ортолык, дорога к археологическим памятникам долины р. Елангаш, АЗС

878 – указатель «Бельтир 29»

889,7 – с. Кош-Агач,

892 – указатель «Джазатор 140, Ташанта 51», по дороге на Беляши (Джазатор) через перевал Тёплый ключ, дорога на Плато Укок, АЗС, гостиница, телеграф, кафе

895 – пост пограничного контроля. Дальнейшее движение без допуска в пограничную зону не возможно.

899 – поворот на с. Кокоря, где находится историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Дорога на Бугузунский источник

Кокоря, где находится историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Дорога на Бугузунский источник

917 – с. Жана-Аул, музей казахов Алтая

937 – р. Уландрык, археологические памятники

943 – с. Ташанта, таможенный и пограничный пункты, комплекс археологических памятников в долине р. Юстыт.

964 – граница Российской Федерации и Монгольской Республики, 0 км Чуйского тракта, Перевал Дурбэт-Даба высотой 2481 м, обелиск в честь дружбы СССР и МНР

Скачать схему 1600×621

Чуйский тракт

Назад

Вперед

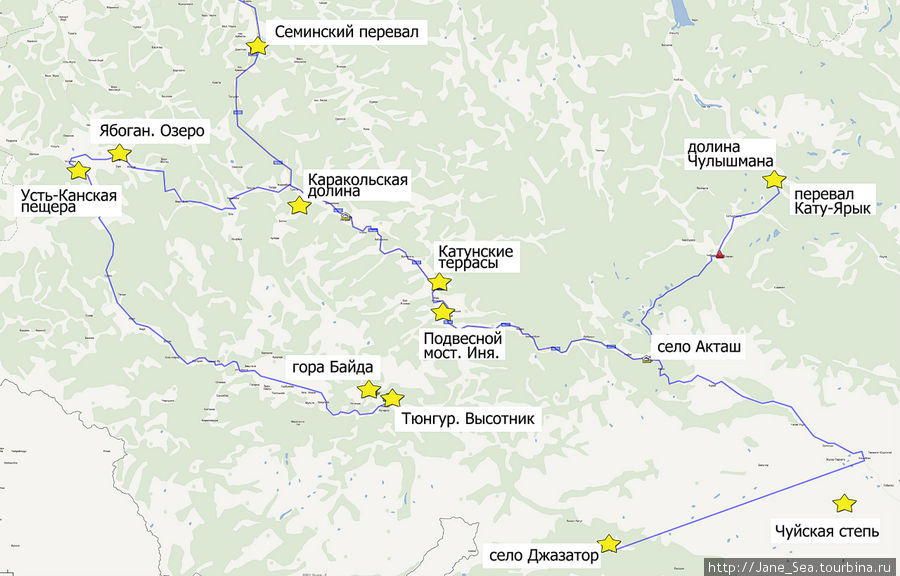

Дорожная карта Алтая: Чуйский тракт. Чике-Таман — Кош-Агач — Эквесто

Самый насыщенный участок Чуйского тракта

Настоящий Алтай. Здесь нет инфраструктуры, с лихвой компенсирует природа.

Дорога по-прежнему отличного качества. В конце пути вы будете на высоте более полутора километров над уровнем моря. В Чуйской степи вообще можно ехать куда глаза глядят.

В Чуйской степи вообще можно ехать куда глаза глядят.

Турбазы и гостиницы редкие и простые. Без роскоши. Автомастерские только в крупных сёлах. Связь — даже не во всех мелких. Банкоматов единицы, терминалов нет — это «дикий» Алтай.

Карта направления

…© Яндекс Условия использованияОткрыть в Яндекс.КартахСоздать свою картуПробкиСейчасСтатистикаСлоиСхемаСпутникГибрид30 км

Интересное в пути

Ильгуменский порог, кордон Кур-кечу

Средняя Катунь, порог четвёртой категории сложности. Традиционно в конце лета проводится фестиваль «Кубок Катуни — Ак Талай Маргаан».

Именно сюда направляются весной — склоны здешних гор целиком усеяны маральником.

Песчаная стена

Отвесная песчаная осыпь прямо у дороги, постепенно разрушается.

Яломанское городище

Городской центр алтайских тюрков. Раньше тут кипела жизнь, а сейчас лежат камни. Археологический памятник.

Ворота Айрыташ-Боом, петроглифы и старая вьючная тропа

Узкое искусственное ущелье в скале.

Рядом с бомом видны старая вьючная тропа и петроглифы. Уму не постижимо как тут ходили караваи.

Иня

В селе Иня есть сразу три интересных места.

Цаплинский мост — первый в мире подвесной мост подобной конструкции. Строили заключённые. Раньше тут проходил Чуйский тракт, сейчас мост в аварийном состоянии. Ездят по-новому.

Золотой Ленин — маленькая скульптура вождя революции. Позолоченный.

Ининские стелы — древние каменные стелы за Иней. Использовались в качестве ограждения древнетюркского поминального комплекса. Рядом курган.

Слияние Катуни и Чуи

Сакральное место. За слиянием рек наблюдают со смотровой площадки рядом с дорогой.

Самые любопытные проезжают по мосту через Чую и спускаются к рекам.

Или проезжают еще дальше по мосту через Катунь. Здесь в скалах проходит дорога.

Урочище Калбак-Таш

Крупнейшее собрание петроглифов в Сибири. Без экскурсии не пускают.

Археологический комплекс «Адыр-Кан», петроглифы

Каменное изваяние воина. Видно с дороги. Прямо за ним, на наскальные рисунки.

Белый Бом и пещера

Огромный отвесный утёс на Чуйском тракте. Памятное место. Именно тут путник клал шапку на дорогу — аналог современного светофора.

На западном склоне Белого Бома есть пещера. Туристы про неё не знают.

Памятник Кольке Снегирёву, остатки старого Чуйского тракта

Герой известной песни, памятник погибшим водителям.

Напротив остатки старого Чуйского тракта.

Исчезающее озеро

Про это озеро практически никто не знает. После землетрясения в 2003 году что-то произошло и теперь озеро исчезает. Почти пересохло.

В Белом Боме нужно проехать по мосту и проехать немного выше по течению Чуи. Скоро дорога серпантином пойдет вверх.

Водопад Ширлак и порог Бегемот

Или «Девичьи слёзы», хорошо просматриваются с трассы.

Напротив есть свороток. Он ведёт к порогу Бегемот — относится к пятой-шестой категории сложности. Здесь рождался советский рафтинг.

Он ведёт к порогу Бегемот — относится к пятой-шестой категории сложности. Здесь рождался советский рафтинг.

Тиранозавр-Камень

Большой камень у дороги. Чем-то напоминает острые зубы тиранозавра) Раскрашен красками.

Водопад на реке Верхняя Карасу

Малопосещаемый, легкодоступный, в определенное время виден с дороги. Высота около 12 метров.

Мажойский каскад

Череда сложнейших порогов Чуи. Выглядят довольно мощно и эпично. Даже опытные рафтёры сушат здесь весла, а ниже продолжают сплав.

Гейзерное озеро

Небольшое живописное озеро с голубым илом на дне. Его выбрасывают на поверхность термальные источники.

Сюда ведет тропинка по болотистой местности и заваленным брёвнам.

Заброшенная Чуйская ГЭС

Её иногда так и называют — «Плотина дураков», Акташская ГЭС. Её каналы раскинуты на четыре километра. Какая же работа тут кипела и всё коту под хвост.

Танковый полигон и военная часть

Вернее их развалины. Когда-то тут вели службу.

Когда-то тут вели службу.

Каменная баба по дороге на Актру

Каменное изваяние воина. Возраст 3 000 лет. Находится прямо у мостика через Чую.

Гигантская рябь течения

Одна из самых эффектных в мире. Во времена Белки Скрата тут было ледниково-подпрудное озеро. Плотину прорвало и появилась рябь.

Куехтонарские плавильные печи

Древние плавильные печи у речки Куехтонар. Тяжело найти сразу, ищите крутой берег и лиственницы.

Когда-то тут ковали доспехи.

Марсианские пейзажи. Заброшенные штольни

Горы по-особому красные в двух местах — условно Марс-1 и Марс-2.

Первый находится на правом берегу р.Чаган-узун, ближе к устью. Виден с дороги.

Второй в семи километрах от тракта на левом берегу р.Кызыл-чин. Также виден с дороги.

Горы красного, бурого, желтого цветов из-за высокого содержания ртути в породах.

Вход в штольни завален.

Жертвенник за селом Ортолык

Большие каменные глыбы образуют круг. В центре жертвенник.

В центре жертвенник.

До сих пор используются местными.

Талдуринский оползень

Слышали про мощное алтайское землетрясение в 2003 году? За Бельтиром есть гора, которая трещала по швам.

А ведь достаточно всего лишь свернуть с дороги.

Кош-Агачская СЭС

Одна из крупнейших в стране и самая мощная на Алтае.

Кош-Агач — самое солнечное место России.

Тархатинский мегалитический комплекс

Алтайский стоунхендж, обсерватория. Ориентировано по сторонам света.

Украшены наскальными рисунками.

Дальше дорога ведёт в Джазатор, степь Самаха, плато Укок, но только с пропуском. Если интересно, как получить такой пропуск, пишите.

Музей казахов Алтая

В юрте собраны элементы духовной культуры алтайских казахов, воссоздан быт переносного кочевого жилища.

Кому подойдёт? Когда ехать?

Отдых на любой вкус: сплавы, конные и пешие вылазки в горы, погружение в алтайскую, казахскую быт и культуру, бурные реки и водопады — практически всё у дороги.

Инфраструктура не развита: берите наличные, готовьтесь к постоянным перебоям связи, туалету на улице и душу на этаже. Главное помните правило: что для Европы три звезды — для Алтая все пять.

Большинство курганов, Белобомская пещера, исчезающее озеро, водопад на Нижней Карасу, Мажойский каскад, танковый полигон, рябь течения, Талдуринский оползень зимой недоступны — сугробы, заснеженные дороги, холодно. Добавьте к этому короткий световой день.

В любое время года Чуйский тракт по-своему хорош.

Пахихориоидальная болезнь — ПМК

1. Мрежен С., Спайде РФ. Оптическая когерентная томография: визуализация сосудистой оболочки и не только. Сурв Офтальмол. 2013; 58: 387–429. [PubMed] [Google Scholar]

2. Yanagi Y, Ting DSW, Ng WY, et al. Хориоидальная сосудистая гиперпроницаемость как предиктор ответа на лечение полипоидной хориоидальной васкулопатии. Сетчатка. 2017 Июл 12. Epub перед печатью. [PubMed]

3. Guyer DR, Yannuzzi LA, Slakter JS, Sorenson JA, Hope-Ross M, Orlock DR. Цифровая индоцианин-зеленая видеоангиография скрытой хориоидальной неоваскуляризации. Офтальмология. 1994;101:1727–35. [PubMed] [Google Scholar]

Цифровая индоцианин-зеленая видеоангиография скрытой хориоидальной неоваскуляризации. Офтальмология. 1994;101:1727–35. [PubMed] [Google Scholar]

4. Dansingani KK, Balaratnasingam C, Naysan J, Freund KB. Визуализация анфас нарушений пахихориоидального спектра с помощью оптической когерентной томографии с качающимся источником. Сетчатка. 2016; 36: 499–516. [PubMed] [Google Scholar]

5. Ferrara D, Mohler KJ, Waheed N, et al. Особенности хронической центральной серозной хориоретинопатии с помощью оптической когерентной томографии с увеличенной глубиной сканирования и расширенной глубиной сканирования лица. Офтальмология. 2014; 121:719–26. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

6. Warrow DJ, Hoang QV, Freund KB. Пахихориоидная пигментная эпителиопатия. Сетчатка. 2013; 33:1659–72. [PubMed] [Google Scholar]

7. Pang CE, Freund KB. Пахихориоидная пигментная эпителиопатия может маскироваться под острый пигментный эпителиит сетчатки. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55:5252. [PubMed] [Google Scholar]

2014;55:5252. [PubMed] [Google Scholar]

8. Margolis R, Mukkamala SK, Jampol LM, et al. Расширенный спектр очаговой экскавации хориоидеи. Арка Офтальмол. 2011;129:1320–5. [PubMed] [Академия Google]

9. Баларатнасингам С., Ли В.К., Коидзуми Х., Дансингани К., Иноуэ М., Фройнд К.Б. Полиповидная хориоидальная васкулопатия: отдельное заболевание или проявление многих? Сетчатка. 2016; 36:1–8. [PubMed] [Google Scholar]

10. Lee WK, Baek J, Dansingani KK, Lee JH, Freund KB. Морфология хориоидеи в глазах с полипоидной хориоидальной васкулопатией и нормальной или субнормальной толщиной хориоидеи субфовеальной зоны. Сетчатка. 2016;36:S73–82. [PubMed] [Google Scholar]

11. Yannuzzi LA, Freund KB, Goldbaum M, et al. Полиповидная хориоидальная васкулопатия, маскирующаяся под центральную серозную хориоретинопатию. Офтальмология. 2000; 107: 767–77. [PubMed] [Академия Google]

12. Фунг А.Т., Яннуцци Л.А., Фройнд К.Б. Тип 1 (субретинальный пигментный эпителий) неоваскуляризация при центральной серозной хориоретинопатии, маскирующаяся под неоваскулярную возрастную макулярную дегенерацию. Сетчатка. 2012; 32:1829–37. [PubMed] [Google Scholar]

Сетчатка. 2012; 32:1829–37. [PubMed] [Google Scholar]

13. Леманн М., Буске Э., Бейдун Т., Бехар-Коэн Ф. Пахихороид: наследственное заболевание? Сетчатка. 2015;35:10–6. [PubMed] [Google Scholar]

14. Имамура Ю., Фудзивара Т., Марголис Р., Спайд Р.Ф. Оптическая когерентная томография сосудистой оболочки с увеличенной глубиной визуализации при центральной серозной хориоретинопатии. Сетчатка. 2009 г.;29:1469–73. [PubMed] [Google Scholar]

15. Fujiwara T, Imamura Y, Margolis R, Slakter JS, Spaide RF. Оптическая когерентная томография хориоидеи с улучшенной глубиной визуализации в глазах с высокой степенью миопии. Am J Офтальмол. 2009; 148:445–50. [PubMed] [Google Scholar]

16. Chung SE, Kang SW, Lee JH, Kim YT. Толщина хориоидеи при полипоидной хориоидальной васкулопатии и экссудативной возрастной макулодистрофии. Офтальмология. 2011; 118:840–5. [PubMed] [Google Scholar]

17. Ting DS, Ng WY, Ng SR, et al. Изменения толщины хориоидеи при возрастной макулярной дегенерации и полипоидной хориоидальной васкулопатии: 12-месячное проспективное исследование. Am J Офтальмол. 2016;164:128–36 e121. [PubMed] [Академия Google]

Am J Офтальмол. 2016;164:128–36 e121. [PubMed] [Академия Google]

18. Koizumi H, Yamagishi T, Yamazaki T, Kinoshita S. Взаимосвязь между клиническими характеристиками полиповидной хориоидальной васкулопатии и гиперпроницаемостью хориоидальных сосудов. Am J Офтальмол. 2013; 155:305–13 e301. [PubMed] [Google Scholar]

19. Gupta P, Ting DSW, Thakku SG, et al. Подробная характеристика морфологических и сосудистых особенностей хориоидеи при возрастной дегенерации желтого пятна и полипоидной хориоидальной васкулопатии. Сетчатка. 2017; 37: 2269–80. [PubMed] [Академия Google]

20. Эрсоз М. Гирей, Каракорлу Мурат, Арф Серра, Ходжаоглу Мумин, Сайман Муслубас Исил. ИНТОНИРОВАНИЕ НАРУЖНОГО ЯДЕРНОГО СЛОЯ ПРИ ПахИХОРИДНОЙ ПИГМЕНТНОЙ ЭПИТЕЛИОПАТИИ. Сетчатка. 2018;38(5):957–961. [PubMed] [Google Scholar]

21. Margolis R, Spaide RF. Пилотное исследование оптической когерентной томографии хориоидеи с улучшенной глубиной визуализации в нормальных глазах. Am J Офтальмол. 2009; 147:811–5. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

22. Yang L, Jonas JB, Wei W. Диаметр сосудов хориоидеи при центральной серозной хориоретинопатии. Акта Офтальмол. 2013;91:e358–62. [PubMed] [Google Scholar]

23. Phasukkijwatana N, Freund KB, Dolz-Marco R, et al. Перипапиллярный пахихориоидальный синдром. Сетчатка. 2017 10 ноября. Epub перед печатью.

24. Агравал Р., Гупта П., Тан К.А., Чунг К.М., Вонг Т.И., Ченг К.Ю. Индекс сосудистого русла хориоидеи как мера сосудистого статуса сосудистой оболочки: измерения в здоровых глазах из популяционного исследования. Научный доклад 2016; 6: 21090. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

25. Ting DSW, Yanagi Y, Agrawal R, et al. Ремоделирование хориоидеи при возрастной дегенерации желтого пятна и полиповидной хориоидальной васкулопатии: 12-месячное проспективное исследование. Научный доклад 2017; 7:7868. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

26. Agrawal R, Chhablani J, Tan KA, Shah S, Sarvaiya C, Banker A. Индекс сосудистого русла хориоидеи при центральной серозной хориоретинопатии. Сетчатка. 2016; 36:1646–51. [PubMed] [Google Scholar]

Индекс сосудистого русла хориоидеи при центральной серозной хориоретинопатии. Сетчатка. 2016; 36:1646–51. [PubMed] [Google Scholar]

27. Эрсоз М.Г., Арф С., Ходжаоглу М., Сайман Муслубас И., Каракорлу М. Индоцианиновая зеленая ангиография пахихориоидной пигментной эпителиопатии. Сетчатка. 2017 Июл 18. Epub перед печатью.

28. Prunte C, Flammer J. Хориоидальный капиллярный и венозный застой при центральной серозной хориоретинопатии. Am J Офтальмол. 1996;121:26–34. [PubMed] [Google Scholar]

29. Kitaya N, Nagaoka T, Hikichi T, et al. Особенности нарушения хориоидального кровообращения при центральной серозной хориоретинопатии. Бр Дж Офтальмол. 2003; 87: 709–12. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

30. Iida T, Kishi S, Hagimura N, Shimizu K. Стойкие и двусторонние хориоидальные сосудистые аномалии при центральной серозной хориоретинопатии. Сетчатка. 1999; 19: 508–12. [PubMed] [Google Scholar]

31. Tsujikawa A, Ojima Y, Yamashiro K, et al. Точечные гиперфлуоресцентные пятна, связанные с центральной серозной хориоретинопатией, как видно на ангиографии с индоцианином зеленым. Сетчатка. 2010; 30:801–9.. [PubMed] [Google Scholar]

Точечные гиперфлуоресцентные пятна, связанные с центральной серозной хориоретинопатией, как видно на ангиографии с индоцианином зеленым. Сетчатка. 2010; 30:801–9.. [PubMed] [Google Scholar]

32. Хата М., Оиси А., Симозоно М., Мандай М., Нисида А., Куримото Ю. Ранние изменения толщины фовеалов при центральной серозной хориоретинопатии. Сетчатка. 2013; 33: 296–301. [PubMed] [Google Scholar]

33. Spaide RF, Campeas L, Haas A, et al. Центральная серозная хориоретинопатия у молодых и пожилых людей. Офтальмология. 1996;103:2070–9. [PubMed] [Google Scholar]

34. Maumenee AE. Макулярные заболевания: клинические проявления. Trans Am Acad Офтальмол Отоларингол. 1965;69:605–13. [PubMed] [Google Scholar]

35. Guyer DR, Yannuzzi LA, Slakter JS, Sorenson JA, Ho A, Orlock D. Цифровая индоцианиновая зеленая видеоангиография центральной серозной хориоретинопатии. Арка Офтальмол. 1994; 112:1057–62. [PubMed] [Google Scholar]

36. Spaide RF, Klancnik JM., Jr. Аутофлуоресценция глазного дна и центральная серозная хориоретинопатия. Офтальмология. 2005; 112:825–33. [PubMed] [Google Scholar]

Офтальмология. 2005; 112:825–33. [PubMed] [Google Scholar]

37. Iida T, Yannuzzi LA, Spaide RF, Borodoker N, Carvalho CA, Negrao S. Кистоидная дегенерация желтого пятна при хронической центральной серозной хориоретинопатии. Сетчатка. 2003; 23:1–7. [PubMed] [Академия Google]

38. Маруко И., Иида Т., Сугано Ю., Одзима А., Огасавара М., Спайде РФ. Субфовеальная толщина хориоидеи после лечения центральной серозной хориоретинопатии. Офтальмология. 2010; 117:1792–9. [PubMed] [Google Scholar]

39. Маруко И., Иида Т., Сугано Ю., Одзима А., Секирю Т. Субфовеальная толщина хориоидеи парных глаз у пациентов с центральной серозной хориоретинопатией. Сетчатка. 2011; 31:1603–8. [PubMed] [Google Scholar]

40. Chung YR, Kim JW, Kim SW, Lee K. Толщина хориоидеи у пациентов с центральной серозной хориоретинопатией: оценка слоев Haller и Sattler. Сетчатка. 2016;36:1652–7. [PubMed] [Академия Google]

41. Sonoda S, Sakamoto T, Kuroiwa N, et al. Структурные изменения внутренней и наружной сосудистой оболочки глаза при центральной серозной хориоретинопатии, определяемые с помощью оптической когерентной томографии. ПЛОС ОДИН. 2016;11:e0157190. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

ПЛОС ОДИН. 2016;11:e0157190. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

42. Bonini Filho MA, de Carlo TE, Ferrara D, et al. Ассоциация хориоидальной неоваскуляризации и центральной серозной хориоретинопатии с оптической когерентной томографической ангиографией. JAMA Офтальмол. 2015; 133:899–906. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

43. Панг К.Э., Фройнд К.Б. Пахихориоидная неоваскулопатия. Сетчатка. 2015; 35:1–9. [PubMed] [Google Scholar]

44. Dansingani KK, Balaratnasingam C, Klufas MA, Sarraf D, Freund KB. Оптическая когерентная томографическая ангиография неглубоких неравномерных отслоек пигментного эпителия при заболеваниях пахихориоидального спектра. Am J Офтальмол. 2015; 160:1243–54 e1242. [PubMed] [Google Scholar]

45. Peiretti E, Ferrara DC, Caminiti G, Mura M, Hughes J. Хориоидальная неоваскуляризация у пациентов европеоидной расы с давней центральной серозной хориоретинопатией. Сетчатка. 2015;35:1360–7. [PubMed] [Академия Google]

46. Сато Т., Киши С., Ватанабэ Г., Мацумото Х., Мукаи Р. Томографические особенности ветвящихся сосудистых сетей при полипоидной хориоидальной васкулопатии. Сетчатка. 2007; 27: 589–94. [PubMed] [Google Scholar]

Сато Т., Киши С., Ватанабэ Г., Мацумото Х., Мукаи Р. Томографические особенности ветвящихся сосудистых сетей при полипоидной хориоидальной васкулопатии. Сетчатка. 2007; 27: 589–94. [PubMed] [Google Scholar]

47. Буске Элоди, Боннин Софи, Мрежен Сара, Кривошич Валери, Тадайони Рамин, Годрик Ален. ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ АНГИОГРАФИЯ ПЛОСКОЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ОТслойки пигментного эпителия ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИИ. Сетчатка. 2018;38(3):629–638. [PubMed] [Академия Google]

48. Yannuzzi LA, Sorenson J, Spaide RF, Lipson B. Идиопатическая полипоидная хориоидальная васкулопатия (IPCV) сетчатки. 1990; 10:1–8. [PubMed] [Google Scholar]

49. Spaide RF, Yannuzzi LA, Slakter JS, Sorenson J, Orlach DA. Индоцианиновая зеленая видеоангиография идиопатической полипоидной хориоидальной васкулопатии. Сетчатка. 1995; 15:100–10. [PubMed] [Google Scholar]

50. Дансингани Кунал К., Гал-Орли, Садда Шринивас Р., Яннуцци Лоуренс А., Фройнд К. Бейли. Понимание аневризматической неоваскуляризации 1 типа (полипоидная хориоидальная васкулопатия): урок таксономии «расширенных спектров» — обзор. Клиническая и экспериментальная офтальмология. 2017;46(2):189–200. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Понимание аневризматической неоваскуляризации 1 типа (полипоидная хориоидальная васкулопатия): урок таксономии «расширенных спектров» — обзор. Клиническая и экспериментальная офтальмология. 2017;46(2):189–200. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

51. Wong CW, Yanagi Y, Lee WK, et al. Возрастная дегенерация желтого пятна и полипоидная хориоидальная васкулопатия у азиатов. Прога Retin Eye Res. 2016; 53:107–39. [PubMed] [Google Scholar]

52. Wong WL, Su X, Li X, et al. Глобальная распространенность возрастной дегенерации желтого пятна и прогноз бремени болезни на 2020 и 2040 годы: систематический обзор и метаанализ. Ланцет Глоб Здоровье. 2014;2:e106–16. [PubMed] [Академия Google]

53. Nakashizuka H, Yuzawa M. Гиалинизация хориоидальных сосудов при полипоидной хориоидальной васкулопатии. Сурв Офтальмол. 2011; 56: 278–9. [PubMed] [Google Scholar]

54. Uyama M, Wada M, Nagai Y, et al. Полиповидная хориоидальная васкулопатия: естественная история. Am J Офтальмол. 2002; 133: 639–48. [PubMed] [Google Scholar]

Am J Офтальмол. 2002; 133: 639–48. [PubMed] [Google Scholar]

55. Huang LZ, Li YJ, Xie XF, et al. Секвенирование всего экзома указывает на участие UBE3D в возрастной дегенерации желтого пятна в популяциях Восточной Азии. Нац коммун. 2015;6:6687. [PubMed] [Академия Google]

56. Baek JDK, Lee WK, Freund KB. Морфология хориоидеи в глазах с перипапиллярной полипоидной хориоидальной васкулопатией. Сетчатка. 8 мая 2018 г. Epub перед печатью.

57. Обата Р., Такахаши Х., Уэта Т., Юда К., Куре К., Янаги Ю. Томографические и ангиографические характеристики глаз с макулярной фокальной хориоидальной экскавацией. Сетчатка. 2013;33:1201–10. [PubMed] [Google Scholar]

58. Chung H, Byeon SH, Freund KB. Фокальная экскавация хориоидеи и ее связь с расстройствами пахихориоидального спектра: обзор литературы и результаты мультимодальной визуализации. Сетчатка. 2017;37:199–221. [PubMed] [Google Scholar]

59. Ellabban AA, Tsujikawa A, Ooto S, et al. Очаговая экскавация хориоидеи в глазах с центральной серозной хориоретинопатией. Am J Офтальмол. 2013; 156: 673–83. [PubMed] [Google Scholar]

Am J Офтальмол. 2013; 156: 673–83. [PubMed] [Google Scholar]

60. Lim FP, Loh BK, Cheung CM, Lim LS, Chan CM, Wong DW. Оценка фокальной хориоидальной экскавации в макуле с помощью оптической когерентной томографии с качающимся источником. Глаз. 2014; 28:1088–94. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

61. Синодзима А., Кавамура А., Мори Р., Юдзава М. Морфологические особенности фокального экскавации хориоидеи при оптической когерентной томографии в спектральной области с одновременной ангиографией. Сетчатка. 2014; 34:1407–14. [PubMed] [Академия Google]

62. Lim FP, Wong CW, Loh BK, et al. Распространенность и клинические корреляты фокальной экскавации хориоидеи в глазах с возрастной дегенерацией желтого пятна, полипоидной хориоидальной васкулопатией и центральной серозной хориоретинопатией. Бр Дж Офтальмол. 2016;100:918–23. [PubMed] [Google Scholar]

63. Lee JH, Lee WK. Хориоидальная неоваскуляризация, связанная с очаговой экскавацией хориоидеи. Am J Офтальмол. 2014; 157:710–8 e711. [PubMed] [Google Scholar]

Am J Офтальмол. 2014; 157:710–8 e711. [PubMed] [Google Scholar]

64. Xu H, Zeng F, Shi D, Sun X, Chen X, Bai Y. Очаговая экскавация хориоидеи, осложненная хориоидальной неоваскуляризацией. Офтальмология. 2014; 121:246–50. [PubMed] [Академия Google]

65. Лук Ф.О., Фок А.С., Ли А., Лю А.Т., Лай Т.И., Medscape. Очаговая экскавация хориоидеи у пациентов с центральной серозной хориоретинопатией. Глаз. 2015; 29: 453–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

66. Yannuzzi LA, Shakin JL, Fisher YL, Altomonte MA. Периферические отслойки сетчатки и атрофические ходы пигментного эпителия сетчатки, вторичные по отношению к центральной серозной пигментной эпителиопатии. Офтальмология. 1984; 91: 1554–72. [PubMed] [Google Scholar]

67. Spaide Richard F. ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ НЕЭКССУДАТИВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ ИЗМЕНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТОЛЩИНОЙ ХОРИОИДАЛЬНОЙ СРЕДЫ. Сетчатка. 2018;38(4):708–716. [PubMed] [Академия Google]

68. Спейд Ричард Ф. УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ. Сетчатка. 2018;38(5):891–899. [PubMed] [Google Scholar]

УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ. Сетчатка. 2018;38(5):891–899. [PubMed] [Google Scholar]

69. Zhao M, Valamanesh F, Celerier I, et al. Нейросетчатка является новой мишенью для минералокортикоидов: альдостерон активирует ионные и водные каналы в мюллеровских глиальных клетках. FASEB J. 2010; 24:3405–15. [PubMed] [Google Scholar]

70. Zhao M, Celerier I, Bousquet E, et al. Минералокортикоидный рецептор вовлечен в хориоретинопатию глаз крыс и человека. Джей Клин Инвест. 2012; 122:2672–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

71. Bousquet E, Beydoun T, Zhao M, Hassan L, Offret O, Behar-Cohen F. Антагонизм рецепторов минералокортикоидов при лечении хронической центральной серозной хориоретинопатии: экспериментальный изучение. Сетчатка. 2013;33:2096–102. [PubMed] [Google Scholar]

72. Sardell RJ, Nittala MG, Adams LD, et al. Наследуемость толщины хориоидеи у амишей. Офтальмология. 2016; 123:2537–44. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

73. Switzer DW, Jr., Mendonca LS, Saito M, Zweifel SA, Spaide RF. Разделение офтальмоскопических характеристик в зависимости от толщины хориоидеи у пациентов с ранней возрастной дегенерацией желтого пятна. Сетчатка. 2012;32:1265–71. [PubMed] [Академия Google]

Switzer DW, Jr., Mendonca LS, Saito M, Zweifel SA, Spaide RF. Разделение офтальмоскопических характеристик в зависимости от толщины хориоидеи у пациентов с ранней возрастной дегенерацией желтого пятна. Сетчатка. 2012;32:1265–71. [PubMed] [Академия Google]

74. Dansingani KK, Perlee LT, Hamon S, et al. Аллели риска, связанные с неоваскуляризацией при пахихориоидном фенотипе. Офтальмология. 2016;123:2628–30. [PubMed] [Google Scholar]

75. Cheng CY, Yamashiro K, Chen LJ, et al. Новые локусы и варианты кодирования повышают риск возрастной дегенерации желтого пятна у жителей Восточной Азии. Нац коммун. 2015;6:6063. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

76. Roisman L, Zhang Q, Wang RK, et al. Оптическая когерентная томографическая ангиография бессимптомной неоваскуляризации при средневозрастной макулодистрофии. Офтальмология. 2016;123:1309–19. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

77. Yanagi Y, Mohla A, Lee WK, et al. Распространенность и факторы риска неэкссудативной неоваскуляризации парных глаз у пациентов с односторонней возрастной макулодистрофией и полипоидной хориоидальной васкулопатией. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58:3488–95. [PubMed] [Google Scholar]

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58:3488–95. [PubMed] [Google Scholar]

78. Манайат Джордж Дж., Шах Вани Шет, Сараванан Вираппан Р., Нарендран Венкатапати. ПОЛИПОИДНАЯ ХОРИОИДАЛЬНАЯ ВАСКУЛОПАТИЯ, АССОЦИИРОВАННАЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИИ. Сетчатка. 2018;38(6):1195–1204. [PubMed] [Google Scholar]

79. Sharma T, Shah N, Rao M, et al. Визуальный результат после прекращения приема кортикостероидов при атипичной тяжелой центральной серозной хориоретинопатии. Офтальмология. 2004; 111:1708–14. [PubMed] [Google Scholar]

80. Даруич А., Матет А., Дирани А. и соавт. Центральная серозная хориоретинопатия: последние данные и новая гипотеза физиопатологии. Прога Retin Eye Res. 2015; 48:82–118. [PubMed] [Google Scholar]

81. Nicholson B, Noble J, Forooghian F, Meyerle C. Центральная серозная хориоретинопатия: обновленная информация о патофизиологии и лечении. Сурв Офтальмол. 2013;58:103–26. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

82. Робертсон Д. М., Ильструп Д. Прямая, непрямая и ложная лазерная фотокоагуляция в лечении центральной серозной хориоретинопатии. Am J Офтальмол. 1983; 95: 457–66. [PubMed] [Google Scholar]

М., Ильструп Д. Прямая, непрямая и ложная лазерная фотокоагуляция в лечении центральной серозной хориоретинопатии. Am J Офтальмол. 1983; 95: 457–66. [PubMed] [Google Scholar]

83. Gilbert CM, Owens SL, Smith PD, Fine SL. Длительное наблюдение центральной серозной хориоретинопатии. Бр Дж Офтальмол. 1984; 68: 815–20. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

84. Kretz FT, Beger I, Koch F, Nowomiejska K, Auffarth GU, Koss MJ. Рандомизированное клиническое исследование по сравнению микроимпульсной фотокоагуляции с фотодинамической терапией половинной дозой вертепорфина при лечении центральной серозной хориоретинопатии. Офтальмологические хирургические лазеры для визуализации сетчатки. 2015;46:837–43. [PubMed] [Академия Google]

85. Шольц П., Алтай Л., Фаузер С. Сравнение лечения подпороговым микроимпульсным лазером (577 нм) и фотодинамической терапии половинными дозами у пациентов с хронической центральной серозной хориоретинопатией. Глаз. 2016;30:1371–7. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

86. Chen SN, Hwang JF, Tseng LF, Lin CJ. Подпороговая диодная микроимпульсная фотокоагуляция в лечении хронической центральной серозной хориоретинопатии с юкстафовеальным подтеканием. Офтальмология. 2008; 115:2229–34. [PubMed] [Академия Google]

Chen SN, Hwang JF, Tseng LF, Lin CJ. Подпороговая диодная микроимпульсная фотокоагуляция в лечении хронической центральной серозной хориоретинопатии с юкстафовеальным подтеканием. Офтальмология. 2008; 115:2229–34. [PubMed] [Академия Google]

87. Yannuzzi LA, Slakter JS, Gross NE, et al. Индоцианиновая зеленая фотодинамическая терапия под контролем ангиографии для лечения хронической центральной серозной хориоретинопатии: пилотное исследование. Сетчатка. 2003; 23: 288–98. [PubMed] [Google Scholar]

88. Ma J, Meng N, Xu X, Zhou F, Qu Y. Обзор системы и метаанализ фотодинамической терапии при центральной серозной хориоретинопатии. Акта Офтальмол. 2014; 92:e594–601. [PubMed] [Google Scholar]

89. Изуми Т., Коидзуми Х., Маруко И. и др. Структурный анализ сосудистой оболочки после половинной дозы фотодинамической терапии вертепорфином центральной серозной хориоретинопатии. Бр Дж Офтальмол. 2017; 101: 433–7. [PubMed] [Академия Google]

90. Чан В.М., Лай Т.И., Лай Р. Ю., Тан Э.В., Лю Д.Т., Лам Д.С. Фотодинамическая терапия с повышенной безопасностью при хронической центральной серозной хориоретинопатии: годичные результаты проспективного исследования. Сетчатка. 2008; 28:85–93. [PubMed] [Google Scholar]

Ю., Тан Э.В., Лю Д.Т., Лам Д.С. Фотодинамическая терапия с повышенной безопасностью при хронической центральной серозной хориоретинопатии: годичные результаты проспективного исследования. Сетчатка. 2008; 28:85–93. [PubMed] [Google Scholar]

91. Lim JI, Glassman AR, Aiello LP, et al. Совместное ретроспективное исследование общества макулы фотодинамической терапии хронической центральной серозной хориоретинопатии. Офтальмология. 2014; 121:1073-8. [PubMed] [Google Scholar]

92. Чан В.М., Лай Т.И., Лай Р.Ю., Лю Д.Т., Лам Д.С. Фотодинамическая терапия половинной дозой вертепорфина при острой центральной серозной хориоретинопатии: годичные результаты рандомизированного контролируемого исследования. Офтальмология. 2008; 115:1756–65. [PubMed] [Академия Google]

93. Лай Т.И., Вонг Р.Л., Чан В.М. Долгосрочные результаты фотодинамической терапии половинной дозой вертепорфина для лечения центральной серозной хориоретинопатии (тезисы Американского офтальмологического общества) Trans Am Ophthalmol Soc. 2015;113:Т8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

2015;113:Т8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

94. Zhao MW, Zhou P, Xiao HX, et al. Фотодинамическая терапия острой центральной серозной хориоретинопатии: безопасная эффективная минимальная доза вертепорфина. Сетчатка. 2009; 29:1155–61. [PubMed] [Академия Google]

95. Forooghian F, Meleth AD, Cukras C, Chew EY, Wong WT, Meyerle CB. Финастерид при хронической центральной серозной хориоретинопатии. Сетчатка. 2011; 31: 766–71. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

96. Nielsen JS, Jampol LM. Пероральный мифепристон при хронической центральной серозной хориоретинопатии. Сетчатка. 2011; 31:1928–36. [PubMed] [Google Scholar]

97. Bousquet E, Beydoun T, Rothschild PR, et al. Спиронолактон при неразрешающейся центральной серозной хориоретинопатии: рандомизированное контролируемое перекрестное исследование. Сетчатка. 2015;35:2505–15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

98. Ghadiali Q, Jung JJ, Yu S, Patel SN, Yannuzzi LA. Центральная серозная хориоретинопатия, леченная антагонистами минералокортикоидов: однолетнее пилотное исследование. Сетчатка. 2016; 36: 611–8. [PubMed] [Google Scholar]

Центральная серозная хориоретинопатия, леченная антагонистами минералокортикоидов: однолетнее пилотное исследование. Сетчатка. 2016; 36: 611–8. [PubMed] [Google Scholar]

99. Schwartz R, Habot-Wilner Z, Martinez MR, et al. Эплеренон при хронической центральной серозной хориоретинопатии — рандомизированное контролируемое проспективное исследование. Акта Офтальмол. 2017;95:e610–8. [PubMed] [Google Scholar]

100. Chung YR, Seo EJ, Lew HM, Lee KH. Отсутствие положительного эффекта интравитреального введения бевацизумаба при центральной серозной хориоретинопатии: метаанализ и обзор. Глаз. 2013;27:1339–46. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

101. Staurenghi Giovanni, Lai Timothy YY, Mitchell Paul, Wolf Sebastian, Wenzel Andreas, Li Jun, Bhaumik Amitabha, Hykin Philip G. Эффективность и безопасность ранибизумаба 0,5 мг для Лечение макулярного отека, вызванного необычными причинами. Офтальмология. 2018;125(6):850–862. [PubMed] [Google Scholar]

102. Chhablani J, Kozak I, Pichi F, et al. Результаты лечения хориоидальной неоваскуляризации, ассоциированной с центральной серозной хориоретинопатией, интравитреальными антиангиогенными препаратами. Сетчатка. 2015;35:2489–97. [PubMed] [Google Scholar]

Chhablani J, Kozak I, Pichi F, et al. Результаты лечения хориоидальной неоваскуляризации, ассоциированной с центральной серозной хориоретинопатией, интравитреальными антиангиогенными препаратами. Сетчатка. 2015;35:2489–97. [PubMed] [Google Scholar]

103. Lai TYY, Staurenghi G, Lanzetta P, et al. Эффективность и безопасность ранибизумаба для лечения хориоидальной неоваскуляризации по необычной причине: результаты исследования MINERVA за 12 месяцев. Сетчатка. 2017 Июл 12. Epub перед печатью. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

104. Hata M, Yamashiro K, Ooto S, et al. Уровни внутриглазного сосудистого эндотелиального фактора роста при пахихориоидной неоваскулопатии и неоваскулярной возрастной дегенерации желтого пятна. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58:292–8. [PubMed] [Google Scholar]

105. Lee JH, Lee WK. Годичные результаты дополнительной фотодинамической терапии неоваскуляризации 1 типа, связанной с утолщением сосудистой оболочки. Сетчатка. 2016; 36: 889–95. [PubMed] [Google Scholar]

106. Chan WM, Lam DS, Lai TY, et al. Фотодинамическая терапия вертепорфином симптоматической полипоидной хориоидальной васкулопатии: годичные результаты проспективной серии случаев. Офтальмология. 2004; 111:1576–84. [PubMed] [Google Scholar]

Chan WM, Lam DS, Lai TY, et al. Фотодинамическая терапия вертепорфином симптоматической полипоидной хориоидальной васкулопатии: годичные результаты проспективной серии случаев. Офтальмология. 2004; 111:1576–84. [PubMed] [Google Scholar]

107. Gomi F, Ohji M, Sayanagi K, et al. Годичные результаты фотодинамической терапии при возрастной макулодистрофии и полипоидной хориоидальной васкулопатии у японских пациентов. Офтальмология. 2008; 115:141–6. [PubMed] [Академия Google]

108. Силва Р.М., Фигейра Дж., Качуло М.Л., Дуарте Л., Фариа де Абреу Дж.Р., Кунья-Ваз Дж.Г. Полиповидная хориоидальная васкулопатия и фотодинамическая терапия вертепорфином. Graefes Arch Clin Exp Офтальмол. 2005; 243:973–9. [PubMed] [Google Scholar]

109. Lee WK, Kim KS, Kim W, Lee SB, Jeon S. Ответы на фотодинамическую терапию у пациентов с полипоидной хориоидальной васкулопатией, состоящей из полипов, напоминающих гроздья винограда. Am J Офтальмол. 2012; 154:355–65 e351. [PubMed] [Академия Google]

110. Tong JP, Chan WM, Liu DT, et al. Уровни фактора роста эндотелия сосудов и фактора, происходящего из пигментного эпителия, в водянистой влаге при полипоидной хориоидальной васкулопатии и хориоидальной неоваскуляризации. Am J Офтальмол. 2006; 141:456–62. [PubMed] [Google Scholar]

Tong JP, Chan WM, Liu DT, et al. Уровни фактора роста эндотелия сосудов и фактора, происходящего из пигментного эпителия, в водянистой влаге при полипоидной хориоидальной васкулопатии и хориоидальной неоваскуляризации. Am J Офтальмол. 2006; 141:456–62. [PubMed] [Google Scholar]

111. Cheung Chui Ming Gemmy, Lai Timothy YY, Ruamviboonsuk Paisan, Chen Shih-Jen, Chen Youxin, Freund K. Bailey, Gomi Fomi, Koh Adrian H., Lee Won-Ki, Wong Тянь Инь. Полиповидная хориоидальная васкулопатия. Офтальмология. 2018;125(5):708–724. [PubMed] [Академия Google]

112. Koh A, Lai TYY, Takahashi K, et al. Эффективность и безопасность ранибизумаба с фотодинамической терапией вертепорфином или без нее при полипоидной хориоидальной васкулопатии: рандомизированное клиническое исследование. JAMA Офтальмол. 2017; 135:1206–13. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

113. Томохиро И. Результаты исследования PLANET. 10-й Конгресс Азиатско-Тихоокеанского общества витрео-ретины. Бангкок; 2016.

114. Lai TYGT, Margaron P, Tan C. Анатомические результаты применения ранибизумаба в дозе 0,5 мг в сочетании с фотодинамической терапией вертепорфином по сравнению с монотерапией ранибизумабом у пациентов с полипоидной хориоидальной васкулопатией: 12-месячные результаты исследования EVEREST II. 17-й конгресс EURETINA; Барселона; 2017.

115. Sakurada Y, Sugiyama A, Tanabe N, Kikushima W, Kume A, Iijima H. Толщина хориоидеи как прогностический фактор фотодинамической терапии афлиберцептом или ранибизумабом при полипоидной хориоидальной васкулопатии. Сетчатка. 2017; 37: 1866–72. [PubMed] [Google Scholar]

Офтальмологические проявления синдромов инсульта ствола головного мозга

Содержание

- 1 Болезнь Сущность

- 1.1 Этиология

- 1.2 Факторы риска

- 1.3 Общая патология

- 1.4 Патофизиология

- 1.5 Первичная профилактика

- 2 Диагностика

- 2.1 История

- 2.

2 Симптомы

2 Симптомы - 2.3 Физикальное обследование

- 2.4 Знаки

- 2.5 Клинический диагноз

- 2.6 Процедуры диагностики

- 2.7 Лабораторные испытания

- 2.8 Дифференциальная диагностика

- 3 Менеджмент

- 3.1 Общая обработка

- 3.2 Медицинская терапия

- 3.3 Медицинское наблюдение

- 3.3.1 Нервно-мышечные нарушения

- 3.3.2 Нарушение зрительной обработки

- 3.4 Хирургия

- 3.5 Осложнения

- 3.6 Прогноз

- 4 Дополнительные ресурсы

- 5 Каталожные номера

Задние циркуляторные инсульты с вовлечением ствола головного мозга могут привести к последующим офтальмологическим проявлениям. Синдромы стволового инсульта представляют собой подтип инсульта, который приводит к ишемии структур ствола головного мозга. Средний мозг, мост и продолговатый мозг являются компонентами ствола мозга, которые контролируют основные функции организма, такие как сознание, дыхание, проприоцепция, частота сердечных сокращений и артериальное давление. Средний мозг, или мезэнцефалон, и мост выполняют несколько функций, включая участие в афферентных и эфферентных зрачковых и глазодвигательных (эфферентных) путях. Ствол головного мозга, включая продолговатый мозг, также содержит вестибулярно-отолитовые пути и глазной симпатический путь, которые могут вызывать перекос, нистагм или синдром Горнера соответственно.

Средний мозг, или мезэнцефалон, и мост выполняют несколько функций, включая участие в афферентных и эфферентных зрачковых и глазодвигательных (эфферентных) путях. Ствол головного мозга, включая продолговатый мозг, также содержит вестибулярно-отолитовые пути и глазной симпатический путь, которые могут вызывать перекос, нистагм или синдром Горнера соответственно.

Этиология

Приблизительно 20-25% ишемических инсультов затрагивают задний круг кровообращения. [1] Наиболее частыми причинами инсульта с вовлечением заднего отдела кровообращения являются атеросклероз, эмболия и диссекция. [1] Местом отхождения артерий, кровоснабжающих задний круг кровообращения, являются аорта и крупные сосуды грудной клетки (например, безымянная, позвоночная, подключичная артерии), за которыми следуют шейные и внутричерепные части позвоночных артерий, базилярные артерии и перфорирующие сосуды, а терминальная артерия — задние мозговые артерии. [2]

Атеросклеротическое окклюзионное поражение проксимального отдела позвоночной артерии шеи является частой причиной инсультов в задней циркуляции. Атеросклеротическая окклюзия шейных или внутричерепных позвоночных артерий и/или внутричерепных базилярных и задних мозговых артерий также является частой локализацией инсультов с вовлечением заднего кровообращения. Хотя расслоение позвоночной артерии (особенно шейного отдела) встречается часто, расслоение задних мозговых артерий встречается гораздо реже. [3] [1]

Атеросклеротическая окклюзия шейных или внутричерепных позвоночных артерий и/или внутричерепных базилярных и задних мозговых артерий также является частой локализацией инсультов с вовлечением заднего кровообращения. Хотя расслоение позвоночной артерии (особенно шейного отдела) встречается часто, расслоение задних мозговых артерий встречается гораздо реже. [3] [1]

Факторы риска

Факторы риска инсульта заднего кровообращения включают обычные васкулопатические факторы риска: курение табака, артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию, сахарный диабет, дислипидемию, мигрень с аурой, мерцательную аритмию и ишемическая болезнь сердца. [1] [4]

Общая патология

Ствол головного мозга кровоснабжается вертебро-базилярной системой, в которую входят следующие артерии: позвоночные артерии, базилярные артерии, задняя нижняя мозжечковая артерия (ЗНМА), передняя нижняя мозжечковая артерия (ПМА), верхняя мозжечковая артерия (ВМА). ) и лабиринтной артерии.

) и лабиринтной артерии.

Инсульты с вовлечением артерий, снабжающих ствол головного мозга, могут привести к множеству различных офтальмологических проявлений, таких как глазодвигательный паралич, ретракция век Кольера, птоз, диплопия, паралич взора, нистагм, косое отклонение, проблемы с аккомодацией и аномальное сужение/расширение зрачка.

Таблица 1. Синдромы инсульта ствола головного мозга

Патофизиология

Нейроофтальмологические проявления инсульта с вовлечением ствола головного мозга зависят от локализации очага ишемии. Таким образом, важно понять, как структуры ствола мозга участвуют в зрительных путях.

Зрачковый путь начинается в слое ганглиозных клеток сетчатки и проецируется к претектальным ядрам в дорсальной части среднего мозга в колликулярной области. Затем претектальные ядра проецируют волокна к ипсилатеральным и контралатеральным ядрам Эдингера-Вестфаля (парасимпатический эфферентный зрачковый путь) через заднюю комиссуру. Эфферентный парасимпатический путь зрачка начинается в ядре Эдингера-Вестфаля, которое проецирует преганглионарные парасимпатические волокна. Эти волокна выходят из среднего мозга и проходят вдоль глазодвигательного нерва (CN III), а затем соединяются с постганглионарными парасимпатическими волокнами в цилиарном узле. Наконец, постганглионарные парасимпатические волокна цилиарного ганглия (короткие цилиарные нервы) иннервируют мышцу сфинктера зрачка, что приводит к сужению зрачка на световые и близкие раздражители. Физиологический результат описанного нейроанатомического пути заключается в том, что свет, попадающий в один глаз, приводит к сужению зрачка как в ипсилатеральном зрачке (прямой зрачковый световой рефлекс), так и в контралатеральном зрачке (согласованный зрачковый световой рефлекс). [5]

Эфферентный парасимпатический путь зрачка начинается в ядре Эдингера-Вестфаля, которое проецирует преганглионарные парасимпатические волокна. Эти волокна выходят из среднего мозга и проходят вдоль глазодвигательного нерва (CN III), а затем соединяются с постганглионарными парасимпатическими волокнами в цилиарном узле. Наконец, постганглионарные парасимпатические волокна цилиарного ганглия (короткие цилиарные нервы) иннервируют мышцу сфинктера зрачка, что приводит к сужению зрачка на световые и близкие раздражители. Физиологический результат описанного нейроанатомического пути заключается в том, что свет, попадающий в один глаз, приводит к сужению зрачка как в ипсилатеральном зрачке (прямой зрачковый световой рефлекс), так и в контралатеральном зрачке (согласованный зрачковый световой рефлекс). [5]

Верхние двухолмия участвуют в контроле движений глаз, а претектум участвует в зрачковом рефлексе на свет. [2] Ростральные интерстициальные ядра (медиального продольного пучка и ядра Кахаля) расположены в ростральной части ретикулярной формации среднего мозга и отвечают за контур вертикального взора. [6] Напротив, парамедианная ретикулярная формация моста (PPFR) и ядра шестого нерва моста участвуют в контуре горизонтального взора.

[6] Напротив, парамедианная ретикулярная формация моста (PPFR) и ядра шестого нерва моста участвуют в контуре горизонтального взора.

Кроме того, ядра глазодвигательного нерва (III) и блокового нерва (IV) расположены в дорсальной ростральной и каудальной частях среднего мозга соответственно. Ядра тройничного нерва (V), отводящего нерва (VI) и лицевого нерва (VII) также находятся в мосту. Инсульты, которые затрагивают территории дорсальной части среднего мозга, могут вызывать расширение зрачков, свет, близкий к диссоциации, ретракцию век (певец Кольера), птоз век, нистагм (конвергентное втягивание) и паралич взгляда вверх (или позднее вниз) и аккомодации. [7] Таким образом, клиническое воздействие инсульта заднего отдела кровообращения на глаза зависит от локализации инсульта.

Инсульты, которые приводят к ишемии моста, могут нарушить горизонтальный путь взора, что приведет к параличу шестого нерва, межъядерной офтальмоплегии (INO), параличу горизонтального взора или комбинации этих признаков (например, «полуторный синдром»). Базилярная артерия образуется в месте соединения двух позвоночных артерий у основания черепа. Базилярная артерия кровоснабжает мозжечок, ствол мозга и затылочные доли (задние мозговые артерии). Зрительная обработка происходит в затылочных долях и прилежащих височно-теменных областях. [8] Таким образом, окклюзия дистального отдела базилярной артерии может привести к двусторонней (кортикальной) потере зрения. [3] [9] Инфаркт задней мозговой артерии приводит к контралатеральной гомонимной гемианопсии, вторичной по отношению к затылочной ишемии. Двусторонние инфаркты ЗКА могут вызывать сочетанные гомонимные гемианопсии.

Базилярная артерия образуется в месте соединения двух позвоночных артерий у основания черепа. Базилярная артерия кровоснабжает мозжечок, ствол мозга и затылочные доли (задние мозговые артерии). Зрительная обработка происходит в затылочных долях и прилежащих височно-теменных областях. [8] Таким образом, окклюзия дистального отдела базилярной артерии может привести к двусторонней (кортикальной) потере зрения. [3] [9] Инфаркт задней мозговой артерии приводит к контралатеральной гомонимной гемианопсии, вторичной по отношению к затылочной ишемии. Двусторонние инфаркты ЗКА могут вызывать сочетанные гомонимные гемианопсии.

Инсульты, поражающие латеральный отдел продолговатого мозга из-за вовлечения задней нижней мозжечковой артерии (ЗНМА), также известные как синдром Валленберга — могут привести к нистагму (вращательному), головокружению и дисбалансу из-за вовлечения вестибулярного ядра, ипсилатеральному синдрому Горнера, затруднению глотания и охриплости голоса из-за вовлечения двойного ядра, ипсилатеральная потеря чувствительности лица из-за вовлечения нисходящего ядра V черепного нерва и контралатеральная потеря чувствительности тела из-за вовлечения спиноталамического тракта. [10] У пациентов с этими видами инсультов практически всегда наблюдаются вестибуло-мозжечковые симптомы.

[10] У пациентов с этими видами инсультов практически всегда наблюдаются вестибуло-мозжечковые симптомы.

Синдром запертого человека (LIS) обычно следует за инсультом ствола головного мозга и характеризуется параличом всех произвольных мышц (кроме движений глаз или моргания) и отсутствием речи при сохраненном сознании. [11] Окклюзия артерии Першерона (АОП) является редкой причиной ишемического инсульта, характеризующегося двусторонним парамедианно-таламическим инфарктом с мезэнцефальным инфарктом или без него. Клинически это проявляется нарушениями психического состояния, повышенной сонливостью, афазией/дизартрией, амнезией и нарушениями движений глаз, в том числе параличом вертикального взора. [12]

Таблица 1: В таблице обобщены различные синдромы инсульта ствола головного мозга и их соответствующие места ишемической компрометации, дефекты черепных нервов и офтальмологические особенности. [3] [7] [10] [13]

Первичная профилактика

Первичная профилактика инсультов включает такие стратегии, как здоровое питание, отказ от курения, гипертония, диабет и контроль гиперлипидемии , физическая активность, потеря веса и лечение диабета II типа. [1]

[1]

Важно различать проявления острого инсульта переднего кровообращения от инсульта заднего кровообращения. Инсульты, затрагивающие мозжечок, затылочную долю и ствол головного мозга, проявляются головокружением, диплопией, дизартрией, дисфагией, атаксией и «перекрестными» дефицитами, которые относятся к дефициту черепных нервов на одной стороне и чувствительным или моторным дефектам на противоположной стороне. [1] Офтальмологические проявления инсульта ствола головного мозга включают аномалии зрачков, птоз и параличи III, IV, V или VI черепных нервов. Эти офтальмологические аномалии часто можно обнаружить при тщательном сборе анамнеза и физическом осмотре.

Важным этапом диагностики инсульта является исключение или подтверждение геморрагического инсульта. Это достигается с помощью бесконтрастной компьютерной томографии (КТ). КТ головы жизненно необходима при остром инсульте, поскольку быстрая диагностика ишемического инсульта (и исключение внутричерепного кровоизлияния) может ускорить назначение тромболитической терапии (например, тканевого активатора плазминогена (tPA)). Однако неконтрастные КТ менее приспособлены для выявления инсультов в заднем отделе кровообращения (чувствительность примерно 60%) по сравнению с инсультами переднего отдела кровообращения (чувствительность >9).0%). [1] При инсультах заднего отдела кровообращения магнитно-резонансная томография (МРТ) является лучшим методом (чувствительность >80%) по сравнению с КТ. [1] Кроме того, с помощью МРТ также можно отличить сосудистую этиологию от новообразований и структурных повреждений. Диффузионно-взвешенная визуализация (DWI) на МРТ черепа особенно полезна для визуализации острой ишемии (ограниченной диффузии).

Однако неконтрастные КТ менее приспособлены для выявления инсультов в заднем отделе кровообращения (чувствительность примерно 60%) по сравнению с инсультами переднего отдела кровообращения (чувствительность >9).0%). [1] При инсультах заднего отдела кровообращения магнитно-резонансная томография (МРТ) является лучшим методом (чувствительность >80%) по сравнению с КТ. [1] Кроме того, с помощью МРТ также можно отличить сосудистую этиологию от новообразований и структурных повреждений. Диффузионно-взвешенная визуализация (DWI) на МРТ черепа особенно полезна для визуализации острой ишемии (ограниченной диффузии).

История

См. выше

Симптомы

Офтальмологические симптомы инсульта ствола головного мозга включают:

- Потеря зрения из-за изолированной (контрастной) или сочетанной гомонимной гемианопсии или квадрантопии или корковой слепоте

- Диплопия (например, CN III, IV, VI, INO, вертикальный или горизонтальный паралич взора, косое отклонение)

- Признак птоза или ретракции века Кольера (синдром дорсального среднего мозга)

- Осциллопсия (нистагм)

- Лицевая боль или боль в глазах

Другие клинические признаки, сопровождающие инсульты заднего отдела кровообращения, включают головокружение, дизартрию, дисфагию, неустойчивость, атаксию и кому. Перекрестные дефициты также характерны для инсультов заднего кровообращения. В зависимости от пораженных инсультом сосудистых зон у пациентов могут возникать изолированные симптомы или сочетание перечисленных клинических признаков. [1]

Перекрестные дефициты также характерны для инсультов заднего кровообращения. В зависимости от пораженных инсультом сосудистых зон у пациентов могут возникать изолированные симптомы или сочетание перечисленных клинических признаков. [1]

Физикальное обследование

Полное 8-точечное обследование глаз может выявить большинство офтальмологических признаков, вызванных инсультом ствола головного мозга. Такие признаки, как птоз и параличи черепных нервов, можно наблюдать при базовом осмотре пациента. Кроме того, оценка экстраокулярных движений во всех 9 основных положениях взгляда может быть использована для выявления параличей черепных нервов и взора. Исследования поля зрения могут оценить степень потери зрения. В то время как физикальное обследование является мощным инструментом в нейроофтальмологии, методы визуализации могут помочь диагностировать и локализовать инсульт.

Признаки

Офтальмологические признаки инсульта ствола головного мозга включают:

- Аномалии зрачка (анизокория, синдром Горнера, светлая-ближняя диссоциация, тектальная RAPD)

- Птоз или ретракция века (признак Кольера)

- Глазодвигательные параличи (CN III, IV, VI)

- Параличи взора и межъядерная офтальмоплегия

- Нистагм (косое отклонение, качание, конвергенция-ретракция)

- Реакция наклона глаза (перекос)

Аномалии век и зрачков:

Синдром Горнера обычно проявляется ипилатеральным частичным, легким, птозом (опущение или выпадение верхнего века), миозом (суженный зрачок) с ангидрозом лица или тела (потеря потоотделения) или без него из-за нарушения иннервации симпатического нерва. [14] Симпатически иннервируемая мышца Мюллера вызывает только легкий (1-2 мм) птоз, а безымянный ретрактор нижнего века может вызывать ипсилатеральный «перевернутый» птоз. Полный или частичный паралич глазодвигательного нерва (CN III) может вызвать частичный или полный ипсилатеральный птоз, офтальмоплегию («глаз направлен вниз (гипотропный) и наружу (экзотропный) и расширенный зрачок. Могут быть вовлечены третье нервное ядро или пучок). при инсульте ствола головного мозга. Вовлечение ядра характеризуется двусторонним (или отсутствием) птозом из-за вовлечения одного хвостатого ядра и контралатеральным параличом верхней прямой мышцы из-за противоположной иннервации. Птоз наблюдается, потому что глазодвигательный нерв иннервирует мышцу, поднимающую веко, которая является преобладающей мышца, используемая для ретракции века [15] A 4 th Поражение ядра нерва характеризуется контралатеральным параличом верхней косой мышцы, когда нерв выходит дорсально из ствола мозга и переходит на противоположную сторону.

[14] Симпатически иннервируемая мышца Мюллера вызывает только легкий (1-2 мм) птоз, а безымянный ретрактор нижнего века может вызывать ипсилатеральный «перевернутый» птоз. Полный или частичный паралич глазодвигательного нерва (CN III) может вызвать частичный или полный ипсилатеральный птоз, офтальмоплегию («глаз направлен вниз (гипотропный) и наружу (экзотропный) и расширенный зрачок. Могут быть вовлечены третье нервное ядро или пучок). при инсульте ствола головного мозга. Вовлечение ядра характеризуется двусторонним (или отсутствием) птозом из-за вовлечения одного хвостатого ядра и контралатеральным параличом верхней прямой мышцы из-за противоположной иннервации. Птоз наблюдается, потому что глазодвигательный нерв иннервирует мышцу, поднимающую веко, которая является преобладающей мышца, используемая для ретракции века [15] A 4 th Поражение ядра нерва характеризуется контралатеральным параличом верхней косой мышцы, когда нерв выходит дорсально из ствола мозга и переходит на противоположную сторону.

RAPD — это дефект афферентного ответа. Важно уметь различать, жалуется ли пациент на снижение зрения из-за проблем с глазами, таких как катаракта, или из-за дефекта афферентного пути зрачка, при котором пораженный зрачок не будет сужаться до света, когда свет попадает в глаз. этот зрачок во время теста с качающимся фонариком. Однако он сужается, если свет попадает в другой глаз (согласованная реакция). Тест с качающимся фонариком полезен для разделения этих двух этиологий, поскольку только у пациентов с повреждением афферентного пути зрачка будет положительный RAPD. [16] При синдроме Парино зрачок обычно среднерасширенный и имеет ближнюю диссоциацию. Ретракция века, называемая признаком Кольера, также будет очевидна при синдроме Парино.

Клиническая диагностика

Тщательный анамнез и физикальное обследование могут быть использованы для диагностики инсульта заднего отдела кровообращения. Хотя визуализация часто используется, чтобы помочь локализовать область инсульта.

Диагностические процедуры

Первым этапом диагностики инсульта является исключение или подтверждение геморрагического инсульта. Это достигается с помощью бесконтрастной компьютерной томографии (КТ). Однако неконтрастные КТ менее приспособлены для выявления инсультов в заднем отделе кровообращения (чувствительность примерно 60%) по сравнению с инсультами переднего отдела кровообращения (чувствительность >9).0%). [1] При инсультах заднего отдела кровообращения магнитно-резонансная томография (МРТ) с диффузионно-взвешенной визуализацией является лучшим методом — с чувствительностью 80–95% — по сравнению с КТ. [1] Кроме того, МРТ (особенно ДВИ) также может отличить сосудистую этиологию от новообразований и структурных повреждений.

Лабораторные исследования

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз синдромов стволового инсульта включает острую периферическую вестибулярную дисфункцию, болезнь Меньера, внутричерепное кровоизлияние, субарахноидальное кровоизлияние, злокачественные новообразования, базилярную мигрень, токсические нарушения, синдром осмотической демиелинизации, саркоидоз и гипогликемию. [1]

[1]

Неотложная помощь при синдромах ствола головного мозга аналогична таковой при других инсультах головного мозга. Первым этапом ведения пациентов с острыми инсультами заднего кровообращения является оценка состояния дыхательных путей, адекватной оксигенации и кровообращения, стабилизация и реанимация пациента. Когда состояние пациента стабилизируется, можно начинать дальнейшее обследование и лечение. В дополнение к предотвращению дальнейших осложнений, которые могут возникнуть из-за затрудненного глотания, неподвижности, краниальной невропатии и изъязвления роговицы.

После лечения острых симптомов важно установить основную причину инсульта. Механизм инсульта будет влиять на профилактическое лечение пациента. Например, пациентам с мерцательной аритмией потребуется антикоагулянтная терапия. [1]

Общее лечение

Внутривенный активатор плазминогена тканевого типа (tPA) можно использовать у пациентов с инсультом, затрагивающим ствол головного мозга, если он вводится в пределах окна tPA (например, через 4,5 часа после появления симптомов). Однако в случаях острой базилярной окклюзии может быть рассмотрена острая эндоваскулярная терапия, которая включает внутриартериальное механическое извлечение или лизис сгустка, из-за высокого риска смерти или тяжелой инвалидности при отсутствии реканализации. Тем не менее, в настоящее время проводятся рандомизированные контролируемые исследования для изучения ценности ранней внутриартериальной терапии при базилярной окклюзии, поскольку показания и преимущества по сравнению с терапией tPA неясны. [1]

Однако в случаях острой базилярной окклюзии может быть рассмотрена острая эндоваскулярная терапия, которая включает внутриартериальное механическое извлечение или лизис сгустка, из-за высокого риска смерти или тяжелой инвалидности при отсутствии реканализации. Тем не менее, в настоящее время проводятся рандомизированные контролируемые исследования для изучения ценности ранней внутриартериальной терапии при базилярной окклюзии, поскольку показания и преимущества по сравнению с терапией tPA неясны. [1]

Медикаментозная терапия

Последующее медицинское наблюдение

Существуют две основные категории проблем со зрением, которые могут возникнуть после инсульта заднего отдела кровообращения:

- Нервно-мышечная недостаточность

- Нарушение зрительной обработки

Нервно-мышечное нарушение

Нервно-мышечное нарушение возникает вторично при повреждении нервов, иннервирующих экстраокулярные мышцы, что приводит к нарушению зрительной координации и диплопии. Нервно-мышечные нарушения можно лечить с помощью упражнений для экстраокулярных мышц, которые могут усилить и улучшить координацию экстраокулярных мышц.

Нервно-мышечные нарушения можно лечить с помощью упражнений для экстраокулярных мышц, которые могут усилить и улучшить координацию экстраокулярных мышц.

Нарушение зрительной обработки

Существует три вида терапии нарушений зрения: терапия движением глаз, оптическая терапия и терапия восстановления зрения.

Глазодвигательная (ортоптическая) и оптическая (слабовидящая) терапия используются для лечения и контроля симптомов потери зрения, в то время как терапия восстановления зрения направлена на улучшение способности мозга к обработке изображений. [17] [18] Глазодвигательная терапия включает в себя такие стратегии, как визуальный поиск, упражнения по визуальному сканированию и компенсаторное обучение сканированию. [18]

Оптическая терапия использует зеркала и призмы для расширения поля зрения пользователя. В случаях, когда двоение в глазах не проходит, можно использовать повязку на глаз, чтобы устранить двоение в глазах. [18] Эти методы терапии представляют собой стратегии, которые помогают пациентам компенсировать нарушение зрения и адаптироваться к нему.

[18] Эти методы терапии представляют собой стратегии, которые помогают пациентам компенсировать нарушение зрения и адаптироваться к нему.

О терапии для восстановления зрения (VRT) сообщили Sabel и его коллеги. [17] ВРТ использует свет для стимуляции спасательных областей между функционирующими областями и «слепыми» зонами в поле зрения. Теория восстановительной терапии заключалась в том, что свет можно использовать для стимуляции и укрепления поврежденных нервных путей, которые участвуют в обработке изображений. [17] Однако исследование, проведенное в 2005 г. Reinhard и соавт., не выявило значительного улучшения дефектов зрения у пациентов, перенесших ВРТ. [17] В настоящее время не существует методов лечения, которые могут восстановить зрение, которое уже было утрачено вследствие инсульта ствола головного мозга. Тем не менее, рекомендуется реабилитация зрения и услуги при слабом зрении.

Хирургия

В настоящее время не существует клинически подтвержденных вмешательств, которые могут устранить или обратить вспять нервно-мышечные нарушения и нарушения зрительной обработки у пациентов после инсульта ствола головного мозга. [17]

[17]

Осложнения.

Прогноз. Наибольшая часть восстановления происходит в первые три-шесть месяцев после инсульта.

[19]

- Портер Д., Вемулаконда Г.А. Артериальное давление. Американская академия офтальмологии. EyeSmart ® Здоровье глаз. https://www.aao.org/eye-health/anatomy/кровяное-давление-список. Accessed January 06, 2023.

- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 Мервик Айн, Верринг Дэвид. Ишемический инсульт заднего кровообращения. БМЖ. 2014; 348:g3175. По состоянию на 26 сентября 2017 г.

- ↑ 2.0 2.1 Драгой Валентин. Глава 15: Визуальная обработка: корковые пути. Медицинская школа UT в Хьюстоне. Nba.uth.tmc.edu/neuroscience/s2/chapter15.

html. По состоянию на 27 сентября 2017 г.

html. По состоянию на 27 сентября 2017 г. - ↑ 3.0 3.1 3.2 Каплан LR. «Верхний базилярный» синдром. Неврология 1980; 30:72. По состоянию на 28 сентября 2017 г.

- ↑ Шер А.И., Лаундер Л.Дж. Мигрень с аурой увеличивает риск инсульта. Нац. Преподобный Неврология. март 2010 г. 6(3): 128-129.. По состоянию на 8 октября 2017 г.

- ↑ Ученик [WWW Document], н.д. URL http://casemed.case.edu/clerkships/neurology/NeurLrngObjectives/Pupil.htm (дата обращения: 22.01.19).

- ↑ Первес Д., Августин Г.Дж., Фитцпатрик Д., Кац Л.К., ЛаМантия А.-С., Макнамара Д.О., Уильямс С.М., 2001. Нейронный контроль саккадических движений глаз. Неврология. 2-е издание.

- ↑ 7.0 7.1 Хайн Тимоти. Инсульты ствола головного мозга, связанные с головокружением и нарушением слуха. Tchain.com/otoneurology/disorders/central/brainstem. Просмотрено 29Сентябрь 2017.

- ↑ Анатомия, расположение и функции основной артерии | Карты тела [WWW-документ], 2015.

. Линия здоровья. URL-адрес https://www.healthline.com/human-body-maps/basilar-artery (по состоянию на 22.01.19).

. Линия здоровья. URL-адрес https://www.healthline.com/human-body-maps/basilar-artery (по состоянию на 22.01.19). - ↑ Демель Стейси, Бродерик Джозеф. Синдромы базилярной окклюзии. нейрогоспиталист. 2015 г.; 5(3):142-150. По состоянию на 1 октября 2017 г.

- ↑ 10.0 10.1 Морроу М.Дж., Шарп Дж.А. Торсионный нистагм при латеральном медуллярном синдроме. Энн Нейрол, 1988 г .; 24:390. По состоянию на 28 сентября 2017 г.

- ↑ Луго, З.Р., Бруно, М.-А., Госсерис, О., Демерци, А., Хайне, Л., Тоннард, М., Бландин, В., Пеллас, Ф., Лорейс, С., 2015 , За пределами взгляда: общение при хроническом синдроме запертости. Brain Inj 29, 1056–1061. https://doi.org/10.3109/02699052.2015.1004750

- ↑ Винод, К.В., Каавия, Р., Арпита, Б., 2016. Инфаркт артерии Першерона. Энн Нейроски 23, 124–126. https://doi.org/10.1159/000443570

- ↑ Серлс Д.Э., Паздера Л., Корбел Э. и др. Симптомы и признаки ишемии заднего кровообращения в реестре заднего кровообращения медицинского центра Новой Англии.

Арка Нейрол 2012; 69:346. 29 сентября 2017 г.

Арка Нейрол 2012; 69:346. 29 сентября 2017 г. - ↑ Хан, З., Боллу, П.С., 2018. Синдром Хорнера, в: StatPearls. StatPearls Publishing, Остров сокровищ (Флорида).

- ↑ Уэсли Клейч, Вислисел Джесси, Аллен Ричард. «Учебник по птозу». A Primer on Ptosis, 6 апреля 2015 г., webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/tutorials/Ptosis/index.htm.

- ↑ Ответы учеников [Документ WWW], n.d. . Stanford Medicine 25. URL https://stanfordmedicine25.stanford.edu/the25/pupillary.html (дата обращения: 22.01.19).

- ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 Хортон Дж.К. Неутешительные результаты восстановительной терапии Nova Vision. Бр Дж Офтальмол. 2005 г.; 89(1): 1-2 По состоянию на 1 октября 2017 г.

- ↑ 18.0 18.1 18.2 Роу Фионе. Зрительные эффекты и реабилитация после инсульта. Общественное здоровье глаз. 2016; 29(96):75-76. По состоянию на 29 сентября 2017 г.

- ↑ Йоргенсен Х.

2 Симптомы

2 Симптомы html. По состоянию на 27 сентября 2017 г.

html. По состоянию на 27 сентября 2017 г. . Линия здоровья. URL-адрес https://www.healthline.com/human-body-maps/basilar-artery (по состоянию на 22.01.19).

. Линия здоровья. URL-адрес https://www.healthline.com/human-body-maps/basilar-artery (по состоянию на 22.01.19). Арка Нейрол 2012; 69:346. 29 сентября 2017 г.

Арка Нейрол 2012; 69:346. 29 сентября 2017 г.