Содержание

Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Преображенская площадь

Строительство: 1825 — 1829 годы

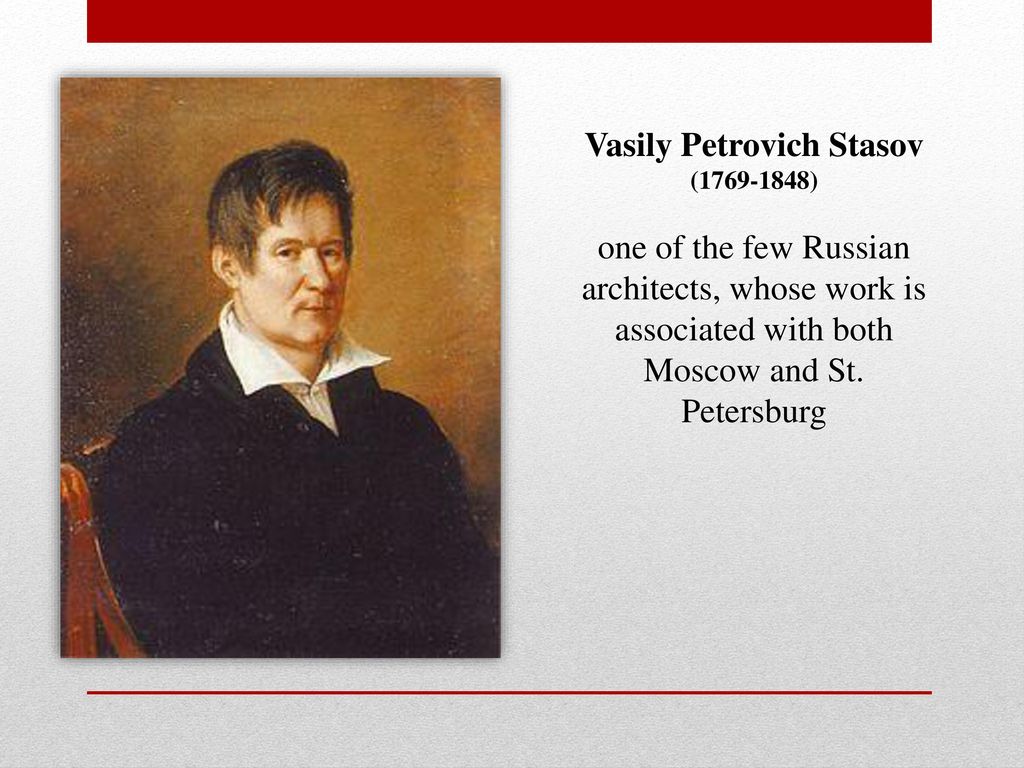

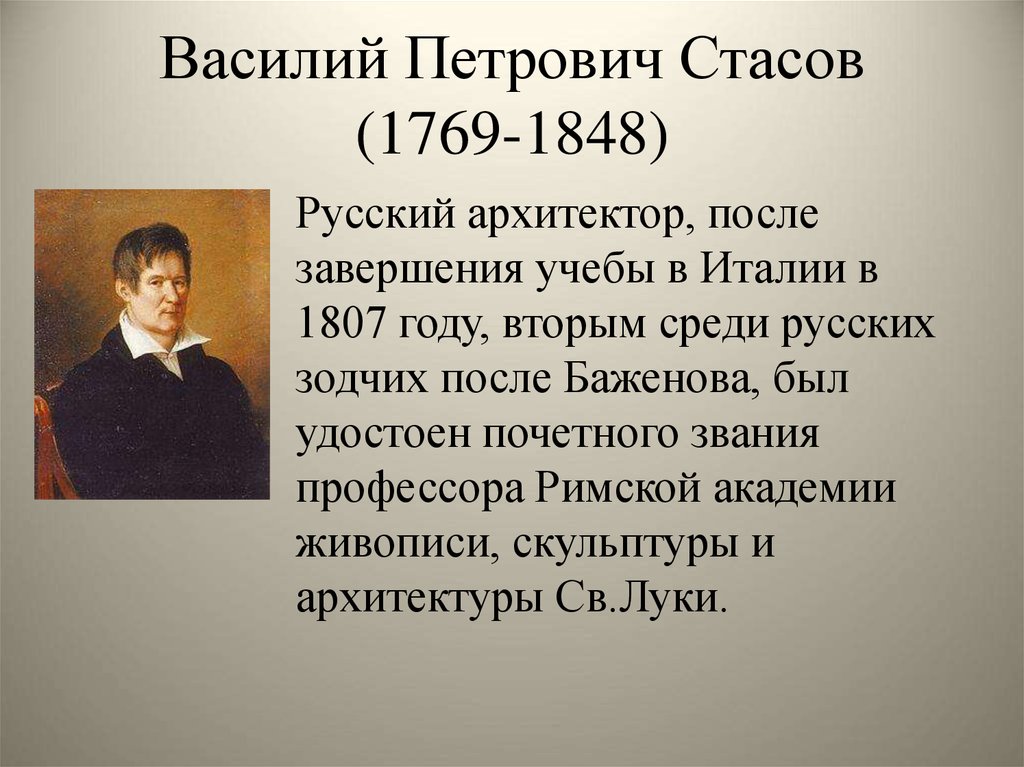

Архитектор: Василий Петрович Стасов

Координаты: 59°56’35.0″N 30°21’09.4″E

Объект культурного наследия народов Российской Федерации

Содержание:

История строительства

История храма в XIX и XX веках

Архитектурные особенности

Внутреннее убранство

Памятная ограда

Полезная информация для паломников и туристов

Как добраться

Спасо-Преображенский собор на карте

На красивой Преображенской площади стоит величественный пятиглавый собор – полковой храм Преображенского полка, который часто называют «гвардейским». Это один из немногих храмов Санкт-Петербурга, которые никогда не закрывали для церковных служб. О воинской атрибутике напоминают изящные лепные панно на фасадах, ограда из чугунных орудий и росписи. Визит сюда – это настоящее путешествие в историю России!

Визит сюда – это настоящее путешествие в историю России!

Спасо-Преображенский собор с высоты птичьего полёта

История строительства

В 1741 году гренадеры лейб-гвардии Преображенского полка помогли дочери Петра I — Елизавете Петровне совершить дворцовый переворот и взойти на российский трон. Новая императрица была благодарна верным солдатам и офицерам, и поэтому заказала архитектору Михаилу Земцову проект полкового храма.

Церковь решили поставить там, где раньше находился штаб полка, как тогда говорили «съезжая изба». Любопытно, что именно в этом месте будущая императрица молилась о возвращении престола, который был незаконно отнят у нее Анной Леопольдовной.

В 1743 году, после кончины Земцова, строительство возглавил архитектор Пьетро Антонио Трезини. Он изменил первоначальный проект. В августе 1754 года, незадолго до праздника Преображения, в присутствии императрицы архиепископ Сильвестр освятил новый собор.

Вид Спасо-Преображенского собора со стороны улицы Пестеля

В Петербурге появился барочный пятиглавый храм с изящным пятиярусным иконостасом и резной алтарной сенью. Он стал одной из первых каменных церквей строящегося города. В 1796 году, при императоре Павле I храму присвоили почетное звание «собора всей гвардии».

Он стал одной из первых каменных церквей строящегося города. В 1796 году, при императоре Павле I храму присвоили почетное звание «собора всей гвардии».

В 1825 году произошла страшная беда. В церковном здании начался пожар. Пока пламя разгоралось, служители и прихожане успели вынести ценные иконы и богослужебную утварь. Сам собор спасти не смогли. От величественной постройки остались лишь одни обгоревшие стены.

Огорченный император Николай I поручил восстановить собор архитектору Василию Стасову. Поскольку от старого храма мало что уцелело, зодчий подготовил оригинальный проект в популярном в те времена стиле ампир. Строительство заняло 4 года. В 1829 году новый храм освятил митрополит Серафим.

Общий вид Спасо-Преображенского собора и Преображенской площади

История храма в XIX и XX веках

В XIX столетии «гвардейская» церковь была очень популярна в городе. Современники говорили, что Санкт-Петербург знаменит двумя храмами – Казанским и Спасо-Преображенским соборами.

С 1870-х годов здесь организовали благотворительное общество. На собранные деньги содержались богадельня для престарелых и больных, приют для сирот и столовая. При храме работала школа для солдатских детей, и существовали бесплатные квартиры. Ежегодно в августе на площади возле здания устраивали большой фруктовый базар.

После революции собор получил статус приходского храма. Все воинские реликвии Преображенского полка были переданы Артиллерийскому музею. В годы, когда в стране проходили изъятия ценностей в пользу голодающих в Поволжье, из собора бесследно исчезли многие старинные иконы.

Во время Ленинградской блокады в подвале храма сделали бомбоубежище. При артиллерийских обстрелах и бомбежках в нем пряталось до 500 человек. Здесь же работали врачи и медсестры, которые помогали раненым. В самые тяжелые годы богослужения не прекращались.

Когда война закончилась, прихожане и городские власти нашли средства, чтобы отреставрировать фасады и интерьеры собора. В 1950 году воинские знамена, штандарты, оружие, трофеи гвардейцев и преображенские мундиры нескольких российских государей попали в хранилища Эрмитажа.

В 1950 году воинские знамена, штандарты, оружие, трофеи гвардейцев и преображенские мундиры нескольких российских государей попали в хранилища Эрмитажа.

Архитектурные особенности

Среди соборов и храмов Санкт-Петербурга много архитектурных памятников. Спасо-Преображенский собор – не исключение. Величественный храм – яркий пример традиций русского ампира. Он поднимается на 41,5 м, что соответствует высоте -14-этажного здания. Собор стоит рядом с Литейным проспектом, где раньше находились казармы преображенцев.

Фасады основного объема декорированы строгими четырехколонными портиками ионического ордера. Массивный главный купол венчает большой световой барабан, а вокруг него возвышаются четыре главки-колокольни. На северо-западной главке можно увидеть круглые башенные часы.

Внутреннее убранство

В православном храме освящены три предела. Главный посвящен почитаемому верующими празднику Преображения, южный – Сергию Радонежскому, а северный – священномучениками архиепископу Александрийскому Петру и Папе Римскому Клименту I.

Свод главного купола расписан под небо с облаками. По его центру красуется большая звезда. Собор освещен естественным светом из полуциркульных окон. Кроме того, под куполом висит огромное паникадило, которое рассчитано на 120 свечей.

Вид на купола Спасо-Преображенского собора

Иконостас главного придела разделен на четыре яруса. Он был изготовлен по эскизам Василия Стасова. Иконы написали известные живописцы Алексей Егоров, Григорий Угрюмов, Василий Шебуев и Андрей Иванов, которые жили на рубеже XVIII-XIX веков. Роспись интерьеров собора сделана по рисункам Шебуева.

Поражает изумительная по качеству резьба кафедры, которую выполнил искусный мастер из Костромы Василий Захаров. В соборе хранится старинный складень. В 1900 году этот складной алтарь преподнес в дар храму член императорской семьи — великий князь Константин Константинович.

Примечательна самая старая икона собора — образ Спаса Нерукотворного XVII века. Она была написана известным московским изографом Симоном Ушаковым для царя Алексея Михайловича. Этот образ очень любил Петр I и повсюду брал его с собой.

Этот образ очень любил Петр I и повсюду брал его с собой.

Памятная ограда

В 1828-1829 годах Россия и Османская империя воевали друг с другом. После войны был заключен Адрианопольский мир. Россия получила большую часть восточного побережья Черного моря и дельту реки Дунай. В кровопролитных сражениях погибло 10 тысяч русских солдат. Еще 5 тысяч скончались от ран, и 110 тысяч умерли от болезней во время маршей.

Главный вход в Спасо-Преображенский собор

В память об этой войне вокруг собора построили необычное ограждение из трофейных пушек, добытых в боях за крепости Измаила, Тульчи, Варны, Силистрии и Исакчи. По указу российского царя Николая I гвардейскому собору подарили орудия по 18-фунтов и 24-фунта.

На чугунных стволах видны османский герб и названия, которые дали пушкам османы: «Священный полумесяц», «Гнев Аллаха», «Дарю только смерть и «Гром извергающий». В том, что орудия делали именными нет ничего удивительного. В России тоже отливали названия пушек. Известный пушечный мастер Андрей Чохов изготовил пищали «Волк», «Скоропея» и «Лев».

Известный пушечный мастер Андрей Чохов изготовил пищали «Волк», «Скоропея» и «Лев».

Храмовая ограда имеет 34 основания из гранита, на каждом из которых установлены по три пушки. Орудия размещены дулами к земле. Это значит, что они никогда уже не будут участвовать в войне.

На главных воротах можно увидеть увеличенные копии памятной медали. На одной стороне помещен лавровый венок и надпись «За турецкую войну», а на другой изображен крест над поверженным полумесяцем и указаны годы «1828-1829». Такой же позолоченный крест украшает ворота сверху.

Главные ворота с копиями памятных медалей на створках

Средние пушки на постаментах завершают позолоченные гербы России – двуглавые орлы. Между гранитными основаниями и орудиями протянуты массивные чугунные цепи. После революции крест на центральных воротах и орлов сняли, но в 2004 году мемориальной ограде вернули первоначальный вид.

Полезная информация для паломников и туристов

Старинный собор прекрасно отреставрирован. За последние годы обновлены его фасады и колокола. По вечерам здание красиво подсвечивают, а на праздники в сквере вокруг устраивают яркую иллюминацию. Туристы и верующие отмечают, что внутри храма по-домашнему уютно.

За последние годы обновлены его фасады и колокола. По вечерам здание красиво подсвечивают, а на праздники в сквере вокруг устраивают яркую иллюминацию. Туристы и верующие отмечают, что внутри храма по-домашнему уютно.

При соборе работает воскресная школа, где занимаются дети 5-15 лет и взрослые. Есть молодежный клуб и кружок по изучению Священного писания. Социальная служба храма помогает бездомным и нуждающимся.

Интерьеры собора

Двери собора открыты для всех желающих с утра до вечера. Церковные службы идут каждый день в 10:00 и 18:00. По средам, пятницам и воскресеньям дополнительно бывает ранняя литургия – в 7:00. Многие специально приходят сюда, чтобы послушать стройное пение церковного хора.

Как добраться

Собор стоит в историческом центре города, на левом берегу Невы. В полукилометре от него находится станция метро «Чернышевская».

Рейтинг достопримечательности

| ← СОБОРЫ И ХРАМЫ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ → |

Спасо-Преображенский собор на карте

Города России на Putidorogi-nn.

ru:

ru:

|

Москва

|

Казань

|

Владимир

|

Ярославль

|

|

Муром

|

Ростов Великий

|

Александров

|

Иваново

|

|

Калуга

|

Кострома

|

Сергиев Посад

|

Нижний Новгород

|

|

Псков

|

Касимов

|

Переславль-Залесский

|

Суздаль

|

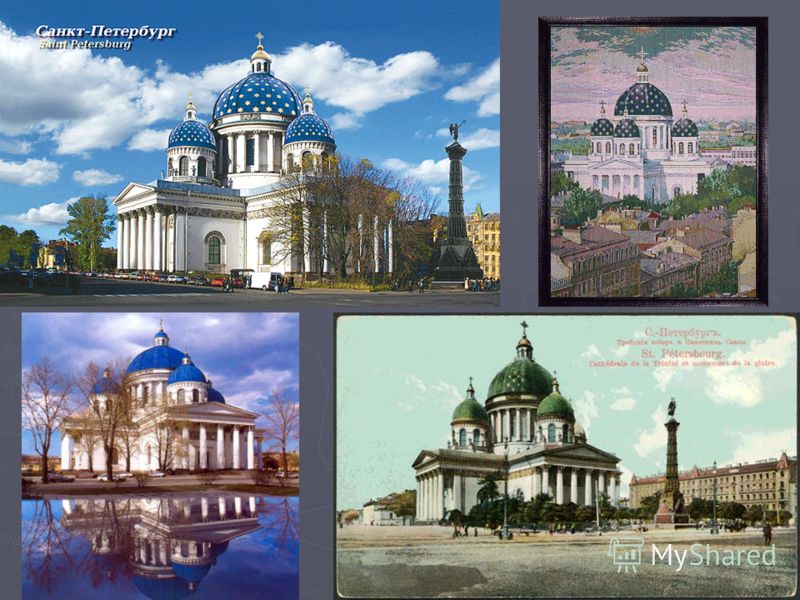

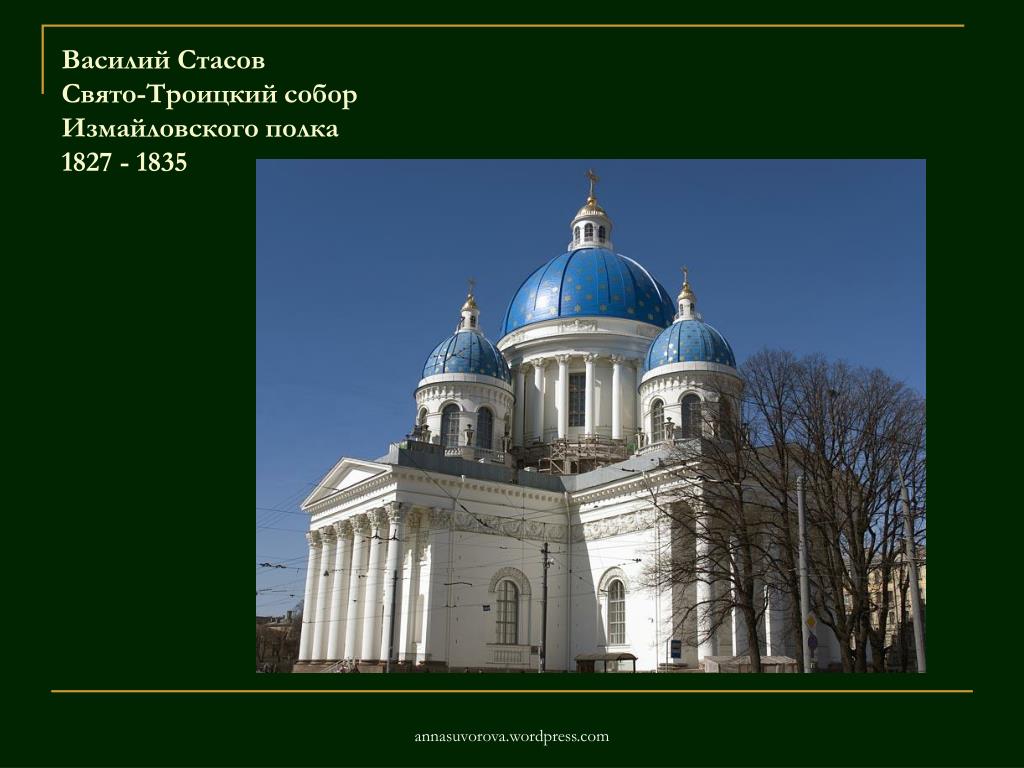

Троице-Измайловский собор в Петербурге

Храм строился 7 лет, с 1828 по 1835 год, по проекту архитектора В. П. Стасова. К времени освящения это был крупнейший храм в Российской империи. Крестообразный в плане каменный собор в стиле ампир увенчан мощным пятиглавием. Фасады оформлены шестиколонными портиками коринфского ордера со скульптурным фризом, в нишах портиков находятся бронзовые фигуры ангелов. Храм является композиционным центром Троицкой площади, голубые купола его в ясную погоду видны за 20 км от города.

П. Стасова. К времени освящения это был крупнейший храм в Российской империи. Крестообразный в плане каменный собор в стиле ампир увенчан мощным пятиглавием. Фасады оформлены шестиколонными портиками коринфского ордера со скульптурным фризом, в нишах портиков находятся бронзовые фигуры ангелов. Храм является композиционным центром Троицкой площади, голубые купола его в ясную погоду видны за 20 км от города.

Решение построить для Измайловского полка каменный собор взамен обветшалой деревянной церкви принял император Николай I. В высочайшем рескрипте, данном 2 октября 1827 года, государь отмечал: в память о том времени, когда он командовал лейб-гвардии Измайловским полком, он желает построить новую церковь на деньги Кабинета его императорского высочества.

Николай I хотел, чтобы новый храм, как и деревянная Троицкая церковь, имел три придела: главный – в честь Святой Троицы, южный — св. Марии Магдалины, северный – св. мч. Иоанна Воина. Вмещать собор должен был 3000 человек. Руководили строительством три человека: сам император, архитектор Василий Петрович Стасов (автор проекта) и инженер Петр Петрович Базен (глава Комитета для строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге).

Николай I лично контролировал весь процесс и утверждал проекты. Это порой серьезно усложняло работу – уже готовые решения приходилось переделывать, сообразуясь с художественным вкусом государя.

Золотые звезды на голубой фон куполов добавлены по личному указанию Николая I: «купола должны быть выкрашены наподобие куполов Архангельского собора в Москве и Тверского в Твери».

Впрочем, зодчим удавалось отстаивать и свои точки зрения.

Храм строился 7 лет, с 1828 по 1835 год, и на время освящения он являлся крупнейшим храмом в Российской империи.

15 (27) февраля 1867 года в соборе состоялось венчание Ф. М. Достоевского с А. Г. Сниткиной, а 6 (18) ноября 1894 года — отпевание А. Г. Рубинштейна.

При храме действовало благотворительное общество, имевшее в своём распоряжении богадельню, приют и бесплатные квартиры.

В 1912 году было основано Братство православного воспитания детей.

После революции, с июля 1922 года по 1924 год причт собора примыкал к обновленцам.

В 1928—1938 годах храм был кафедральным собором митрополитов Ленинградских (Серафима (Чичагова) и Алексия Симанского).

22 апреля 1938 года храм был закрыт. Предполагался его снос или перестройка в городской крематорий, но планы эти не были осуществлены.

В Великую Отечественную войну храм получил некоторые повреждения. В 1952—1953 и 1966—1967 годах была осуществлена реставрация внешнего вида. В самом здании бывшего собора находился склад.

В 1990 году собор был возвращён Русской православной церкви.

В 2004 году был начат новый этап реставрации, во время которого, 25 августа 2006 года, произошло возгорание строительных лесов, установленных для реставрации купола собора, переросшее в сильный пожар. В результате пожара, в 17 часов 10 минут, произошло обрушение внешних конструкций большого купола собора на внутренний свод. От огня пострадали также два малых купола, уже отреставрированных к июню 2007 года. Эвакуация прихожан, присутствовавших на богослужении, проходившем в это время, и церковных ценностей прошла успешно, пострадавших не было; однако самому собору был нанесён непоправимый урон — полностью уничтожена деревянная конструкция купола, находившаяся в храме более 170 лет.

В конце 2007 года были завершены работы на малом северном куполе и ликвидация последствий пожара. В главном куполе собора были проведены подготовительные работы, монтаж конструкций из клееного бруса, которые стали основой главного купола.

Весной 2008 года началась роспись храма. В течение 2008 года производился монтаж каркаса центрального купола собора. 9 октября 2008 года состоялся чин освящения креста и его установка на центральный купол.

Архитектура

Крестообразный в плане собор в стиле ампир увенчан мощным пятиглавием. Фасады оформлены шестиколонными портиками коринфского ордера со скульптурным фризом. В нишах портиков находятся бронзовые фигуры ангелов. Храм вмещает более 3 000 человек.

Нарвские Триумфальные ворота описание и фото — Россия — Санкт-Петербург: Санкт-Петербург

Статьи » Путешествия » Нарвские Триумфальные ворота описание и фото — Россия — Санкт-Петербург: Санкт-Петербург

| youtube.com/embed/SUff9wXxlfE» srcdoc=»<style>*{padding:0;margin:0;overflow:hidden}html,body{height:100%}img,span{position:absolute;width:100%;top:0;bottom:0;margin:auto}span{height:1.5em;text-align:center;font:60px/1.5 sans-serif;color:white;text-shadow:0 0 0.5em black}</style><a href=’https://www.youtube.com/embed/SUff9wXxlfE?autoplay=1&fs=0&loop=1&modestbranding=1′><img src=’https://img.youtube.com/vi/SUff9wXxlfE/hqdefault.jpg’ alt=’Narva Triumphal Gates description and photos — Russia — Saint Petersburg: Saint Petersburg’><button aria-label=’Watch’><svg version=’1.1′ viewBox=’0 0 68 48′><path d=’M66.52,7.74c-0.78-2.93-2.49-5.41-5.42-6.19C55.79,.13,34,0,34,0S12.21,.13,6.9,1.55 C3.97,2.33,2.27,4.81,1.48,7.74C0.06,13.05,0,24,0,24s0.06,10.95,1.48,16.26c0.78,2.93,2.49,5.41,5.42,6.19 C12.21,47.87,34,48,34,48s21.79-0.13,27.1-1.55c2.93-0.78,4.64-3.26,5.42-6.19C67.94,34.95,68,24,68,24S67.94,13.05,66.52,7.74z’ fill=’#f00′></path><path d=’M 45,24 27,14 27,34′ fill=’#fff’></path></svg></button></a>» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Narva Triumphal Gates description and photos — Russia — Saint Petersburg: Saint Petersburg»> Нарвские Триумфальные ворота описание и фото — Россия — Санкт-Петербург: Санкт-Петербург. Фото и описаниеВ Санкт-Петербурге много памятников, посвященных победам русской армии. Особенно впечатляют Нарвские Триумфальные ворота, построенные в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Являются памятником архитектуры в стиле ампир. Они расположены на площади Стачек возле станции метро «Нарвская». Первые ворота были построены из дерева и алебастра в конце июля 1814 года. Идея принадлежит известному архитектору Джакомо Кваренги. А уже 30 июля через них в торжественной обстановке прошли воины-победители, возвращавшиеся из Европы. Ворота были установлены за Обводным каналом, в самом начале Петергофского шоссе, переходящего в дорогу на Нарву, и поэтому местное население стало называть ворота Нарвскими. Через 10 лет ворота сильно обветшали, и император Александр I издал указ о строительстве новых ворот из более прочного материала на берегу реки Таракановки (впоследствии засыпанной), немного южнее прежнего места. Искусствоведы отмечают, что скульптуре Нарвских ворот свойственна строгость и простота, отсутствует аллегорическая усложненность образов, отличающая монументально-декоративные произведения этого времени. Новые ворота были открыты в середине августа 1834 года. Их высота 23 метра, вместе со скульптурой Победы — более 30 метров, общая ширина — 28 метров. В нишах между колоннами коринфского ордера можно увидеть 2 статуи древнерусских витязей, выполненные по моделям Пименова и Демута-Малиновского. Архитектор Стасов во внутренних помещениях ворот задумал создать мемориальный музей, в котором бы хранились подлинные вещи и документы, рассказывающие о войне с армией Наполеона. Этим планам не суждено было сбыться. Внутреннее пространство использовалось как казарма для солдат Нарвской заставы, которые контролировали въезд и выезд людей из города. Здесь служил гвардейский офицер, будущий известный живописец Павел Андреевич Федотов. Медь, поначалу эффектная, через некоторое время после открытия в условиях петербургского климата подверглась коррозии. К концу 1920 века ворота реставрировали, заменив медные листы на железные, но это только усилило коррозию. 9 января 1905 года Нарвские ворота стали свидетелями печального события в истории России — Кровавого воскресенья. В 1925 году была организована новая реставрация ворот, но она была прервана Великой Отечественной войной, во время которой они сильно пострадали от бомбежек и артобстрелов. После войны ворота снова подверглись реставрации: в 1949-1951, в 1979-1980 и 2002-2003 гг. Сейчас Нарвские Триумфальные ворота являются частью Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга. В помещениях ворот устраиваются выставки, рассказывающие о военном Петербурге. Рекомендуем также ознакомиться с описанием и фото Культурно-исторического центра «Пегрема» — Россия — Карелия: Кондопожский район Тема: Нарвские Триумфальные ворота описание и фото — Россия — Санкт-Петербург: Санкт-Петербург . Автор: Келли Костин |

Нарвские триумфальные ворота в Санкт-Петербурге (Музей «Нарвские ворота») с армией Наполеона.

Сегодня в воротах музей.

Ворота возведены как Триумфальная арка в 1827-1834 гг. в память о героях Отечественной войны 1812 года. Ворота возведены по проекту архитектора Василия Петровича Стасова на месте, где была арка из дерева , воздвигнутый архитектором Джакомо Кваренги к торжественной встрече победоносного русского гвардейца, вернувшегося из Парижа в 1814 г.

Стасовские ворота сохранили идею Кварнеги, но были построены из кирпича, облицованного медью. Над скульптурным обликом арки работали лучшие скульпторы Академии художеств: В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, П.К. Клодт, М.Г. Крылов, Н.А. Токарев и И. Леппе.

Впоследствии ворота реставрировались, в том числе после того, как они сильно пострадали в годы Великой Отечественной войны.

Высота Нарвских ворот более 30 метров, а ширина 28 метров.

Нарвские триумфальные ворота выполнены в стиле ампир, представляют собой однопролетную арку и богато украшены.

Все убранство ворот связано с темой победы: в нишах установлены фигуры русских богатырей в кольчугах и шлемах; вдоль фриза расположены рельефы с изображением знамен и победных труб; позолоченные надписи на аттике и по бокам арки рассказывают о местах сражений; а венчает памятник великолепная колесница с фигурой Ники, запряженная шестеркой лошадей.

По бокам ворот надписи: «Начато 26 августа 1827 года», «Открыто 17 августа 1834 года».

С 1939 года по настоящее время у Нарвских ворот находится мемориальный музей «Нарвские триумфальные ворота», принадлежащий Государственному музею городской скульптуры.

В пространстве выставочного зала Нарвских Триумфальных ворот, расположенного на чердаке ворот и доступного по винтовой лестнице, проводятся временные выставки, экскурсии и занятия для детей.

Нарвские Триумфальные ворота находятся на площади Стачек , 1.

Координаты Нарвских ворот : 59°54’03.0″N 30°16’26.0″E (59.

3, 30.273889).

Ближайшие станции метро — Нарвская и Балтийская.

Выйдя из метро Нарва, нужно спуститься в подземный переход, справа будет выход, ведущий к Нарвским воротам, подняться и пройти вперед — вход в музей в арке ворот на левый.

Вход в музей «Нарвские ворота» платный.

Время работы музея, выставок, экскурсий и занятий у ворот, а также стоимость билетов и условия посещения рекомендуем уточнять на официальном сайте Государственного музея городской скульптуры : gmgs.

Подробная информация о аттракционе. Описание, фотографии и карта с указанием ближайших значимых объектов.

Подробная информация о аттракционе. Описание, фотографии и карта с указанием ближайших значимых объектов. Проект взял на себя архитектор Василий Петрович Стасов. В общем, он сохранил замысел Кваренги и в конце августа 1827 года, в годовщину Бородинского сражения, был заложен первый камень. Особенность проекта новых Нарвских ворот заключалась в том, что конструкция была выполнена из кирпича, обшитого медными листами. Из медных листов также был сформирован скульптурный ансамбль: шестерка коней (скульптор Петр Карлович Клодт) и фигура Славы (скульптор Степан Степанович Пименов).

Проект взял на себя архитектор Василий Петрович Стасов. В общем, он сохранил замысел Кваренги и в конце августа 1827 года, в годовщину Бородинского сражения, был заложен первый камень. Особенность проекта новых Нарвских ворот заключалась в том, что конструкция была выполнена из кирпича, обшитого медными листами. Из медных листов также был сформирован скульптурный ансамбль: шестерка коней (скульптор Петр Карлович Клодт) и фигура Славы (скульптор Степан Степанович Пименов). Вся скульптура изготовлена из кованой меди. В центре аттика на обоих фасадах надпись золотыми буквами: «Победоносная Российская Императорская Гвардия. Благодарное Отечество 17 августа 1834 г.». Внизу такая же надпись на латыни.

Вся скульптура изготовлена из кованой меди. В центре аттика на обоих фасадах надпись золотыми буквами: «Победоносная Российская Императорская Гвардия. Благодарное Отечество 17 августа 1834 г.». Внизу такая же надпись на латыни. Здесь были расстреляны некоторые участники мирной демонстрации. И по этой причине после октябрьских событий 1917 года Нарвская площадь, в центре которой были установлены ворота, будет называться площадью Стачек.

Здесь были расстреляны некоторые участники мирной демонстрации. И по этой причине после октябрьских событий 1917 года Нарвская площадь, в центре которой были установлены ворота, будет называться площадью Стачек.