Содержание

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского»

Бережное отношение к природе как к основе жизни, разумное потребление ресурсов лежит в основе мировоззрения, философии северных народов. Человек всегда ощущал себя частичкой окружающей среды и одухотворял ее, наделяя чистотой и мудростью. Поэтому стало вполне закономерным подписание указа о создании в Республике Саха (Якутия) системы «Особо охраняемых природных территорий (ООПТ)» Указом Президента Республики Саха (Якутия) N 837 “О мерах по развитию особо охраняемых природных территорий” от 16 августа 1994 года.

Позднее была разработана Республиканская система особо охраняемых природных территорий (Ытык Кэрэ Сирдэр) как совокупность природных объектов и комплексов, полностью или частично изъятых из хозяйственного использования с учетом местных обычаев и верований для сохранения естественной природной среды, недровых богатств и традиционных форм хозяйствования.

Природные парки (Аан Айылгылар)

- Природные парки включают особо охраняемые законом и обычаями коренных народов Севера территории и комплексы, как типичные, так и редкие ландшафты, имеющие экологическое, нравственно – воспитательное, рекреационное и научное значение, среду обитания сообществ диких растений и животных, места отдыха, проведения обрядов, обычаев и традиционных верований коренных народов Севера, туризма, экскурсий, способствующие экологическому просвещению населения.

- Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями республиканского значения и находятся в введении специально уполномоченного органа.

- Запрещается изъятие и иное прекращение прав на земельные участки, другие природные ресурсы, которые включаются в природный парк.

Ресурсные резерваты (Эркээйи сирдэр)

Ресурсные резерваты могут быть как республиканского, так и местного значения.

Хозяйственные отношения с другими землепользователями, находящимися на территории ресурсных резерватов, строятся на договорной основе со специально уполномоченным органом.

Охраняемые ландшафты (Улуу түөлбэлэр)

Охраняемые ландшафты является комбинированными антропогенно – природными ландшафтами высокой эстетической и хозяйственной ценности. Объявление объектов охраняемыми ландшафтами производится без изъятия земельных, водных и других ресурсов.

Памятники природы (Айыл5а мэңэлэрэ)

Памятники природы – редкие и уникальные природные объекты экологического, научного, исторического и культурного значения.

Занимают относительно небольшие площади.

В настоящее время под особую охрану взято более 1/4 части территории республики, что составляет 918,0 тыс. кв. км, или около 30% площади республики, представленной уникальными или типичными арктическими и субарктическими экосистемами с их ценнейшим биологическим разнообразием. Это резервные территории – неповторимые и живописные места, эталонные ландшафты, места массового размножения, миграции и переходов диких животных, в т.ч. концентрации редких и исчезающих видов, хода и нерестилища ценных видов рыб, скопления и перелета птиц. Это исторически сложившиеся места проживания коренных малочисленных народов Севера, исполнения традиционных ритуалов поклонения природе и проведения национальных праздников, места, считающиеся священными, великими и неприкосновенными.

Это резервные территории – неповторимые и живописные места, эталонные ландшафты, места массового размножения, миграции и переходов диких животных, в т.ч. концентрации редких и исчезающих видов, хода и нерестилища ценных видов рыб, скопления и перелета птиц. Это исторически сложившиеся места проживания коренных малочисленных народов Севера, исполнения традиционных ритуалов поклонения природе и проведения национальных праздников, места, считающиеся священными, великими и неприкосновенными.

Это самая впечатляющая по общей площади система охраняемых территорий в мире. В мире достигает всего лишь около 4 %, а в субъектах РФ – 10%.

В состав действующей системы ООПТ входят:

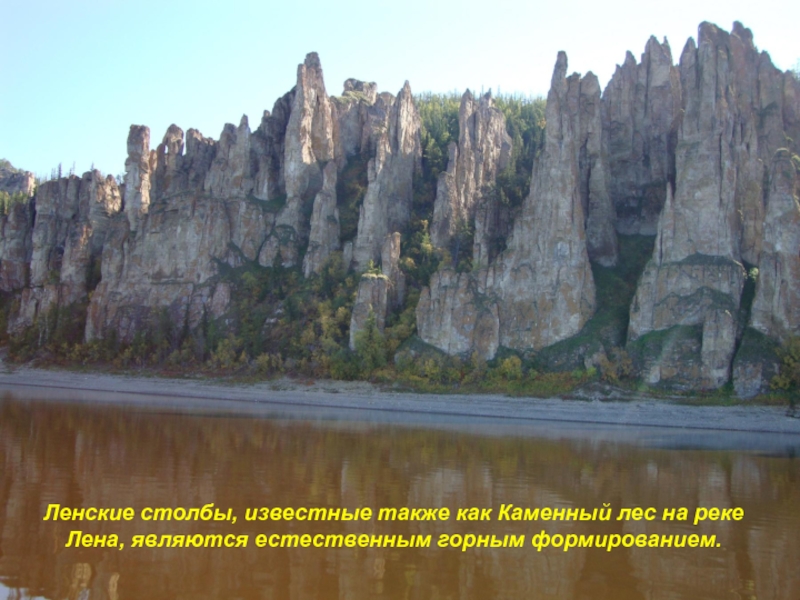

- Особо охраняемые природные территории федерального значения: государственные природные заповедники (“Усть-Ленский”, “Олекминский”) – 2, Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН – 1, Национальный парк “Ленские Столбы”, включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

6 июля 2015 года Синский участок (Синские столбы, река Синяя) включен в состав Природного парка «Ленские столбы»

6 июля 2015 года Синский участок (Синские столбы, река Синяя) включен в состав Природного парка «Ленские столбы»

- Особо охраняемые природные территории республиканского значения: Природные парки (“Синяя”, “Усть-Вилюйский”, “Момский”, “Колыма” и “Живые алмазы Якутии”) – 5, государственный природный заказник (“Янские мамонты”) – 13, ресурсные резерваты – 62, уникальные озера – 26 и памятники природы – 17.

- Особо охраняемые природные территории местного (муниципального) значения – 90.

Также, с 1995 года на территории Якутии работает Международная научно- исследовательская станция “Лена-Норденшельд”. Она образована в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Республикой Саха (Якутия) и Всемирным фондом дикой природы WWF (Стокгольм, ноябрь 1993 г.) и распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 1994 года N 195-РП для обеспечения и проведения научных и прикладных исследований в области изучения и охраны окружающей среды Арктики. Расположена в Булунском улусе Республики Саха (Якутия) на территории государственного природного заповедника “Усть-Ленский” и относится к разряду труднодоступных вследствие удаленности от населенных пунктов и расположения в суровых физико-географических и климатических условиях Арктики.

Расположена в Булунском улусе Республики Саха (Якутия) на территории государственного природного заповедника “Усть-Ленский” и относится к разряду труднодоступных вследствие удаленности от населенных пунктов и расположения в суровых физико-географических и климатических условиях Арктики.

На особо охраняемых природных территориях охраняется, сберегается огромное видовое, экосистемное и ландшафтно – географическое разнообразие природы, уникальные красоты природы. Охраняются места обитания 134 видов животных и 386 видов растений, занесенных в Красные Книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

На этих территориях ведутся международные научные исследования, мониторинг редких и исчезающих видов: «Медвежий патруль» – по мониторингу белого медведя, «Стерх»- по белому журавлю, а также по проекту «Сотрудничество северных зоопарков».

республика саха якутия

Республика Саха (Якутия) – субъект России, по своим природным и территориальным условиям не имеющий аналогов на планете. Именно здесь накоплен уникальный опыт ведения сельского хозяйства в экстремальных климатических условиях Севера, применены первые технологии жилищного строительства на вечной мерзлоте.

Именно здесь накоплен уникальный опыт ведения сельского хозяйства в экстремальных климатических условиях Севера, применены первые технологии жилищного строительства на вечной мерзлоте.

Расположена в северо-восточной части Евразийского материка и является самым большим регионом Российской Федерации. Её площадь 3083,5 тыс. км², что немногим меньше Индии. Среди государств Якутия занимала бы 8-е место в мире. Свыше 40% территории республики находится за Полярным кругом. В ее пределах расположены три часовых пояса.

Территория Якутии находится в пределах трех часовых поясов, их разница с московским временем составляет +6, +7, + 8 часов. До настоящего времени Якутия является одним из самых изолированных и труднодоступных регионов мира в транспортном отношении: 90% территории не имеет круглогодичного транспортного сообщения.

Якутия характеризуется многообразием природных условий и ресурсов, что обусловлено физико-географическим положением ее территории. Большую часть занимают горы и плоскогорья, на долю которых приходится более 2/3 ее поверхности, и лишь 1/3 расположена на низменности. Самая высокая точка — гора Победа (3147 м) — находится на хребте Черского.

Самая высокая точка — гора Победа (3147 м) — находится на хребте Черского.

Почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты, которая только на крайнем юго-западе переходит в зону ее прерывистого распространения. Средняя мощность мерзлого слоя достигает 300-400 м, а в бассейне реки Вилюй — 1500 м: это максимальное промерзание горных пород на земном шаре. В горах Восточной Якутии 485 ледников общей площадью 413 кв. км и с запасом пресной воды около 2 тыс. куб. м.

Природно-климатические условия Якутии во многих отношениях характеризуются как экстремальные. Прежде всего, Якутия – самый холодный из обжитых регионов планеты. Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним периодами. Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца — января и самого теплого — июля составляет 70-75°С. По абсолютной величине минимальной температуры (в восточных горных системах — котловинах, впадинах и других понижениях до минус 70°С) и по ее суммарной продолжительности (от 6,5 до 9 месяцев в год) республика не имеет аналогов в Северном полушарии. Сама жизнедеятельность человека и способы ведения хозяйства требуют особых подходов и технологий, исходя из условий каждой природно-климатической зоны. Так, в среднем на территории Якутии продолжительность отопительного сезона составляет 8-9 месяцев в году, в то же время в арктической зоне — она круглогодична.

Сама жизнедеятельность человека и способы ведения хозяйства требуют особых подходов и технологий, исходя из условий каждой природно-климатической зоны. Так, в среднем на территории Якутии продолжительность отопительного сезона составляет 8-9 месяцев в году, в то же время в арктической зоне — она круглогодична.

Якутия — одно из редких мест на планете, где сохранилась первозданная чистота природы, удивительное разнообразие флоры и фауны. Сегодня мировое научное сообщество признает, что природа Якутии – уникальное достояние человечества, перспективный резерв биосферы планеты. На долю Республики Саха (Якутия) приходится более 30% дикой природы России, или более 10% всего мира. Более 90% территории Якутии не затронуто или слабо затронуто промышленным освоением, и представляет собой экосистемы с ненарушенным естественным ходом природных процессов.

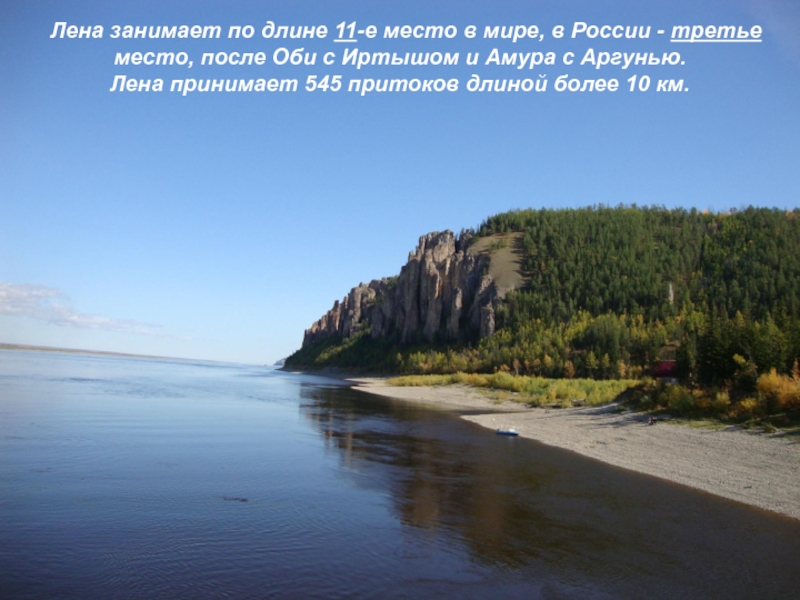

Якутия — один из наиболее речных (700 тыс. рек и речек) и озерных (свыше 800 тыс.) районов России. Общая протяженность всех ее рек составляет около 2 млн. км, а их потенциальные гидроэнергоресурсы оцениваются почти в 700 млрд. кВт. Крупнейшие судоходные реки: Лена (4400 км), Вилюй (2650), Алдан (2273), Колыма (2129), Индигирка (1726), Олекма (1436), Анабар (939) и Яна (872 км).

км, а их потенциальные гидроэнергоресурсы оцениваются почти в 700 млрд. кВт. Крупнейшие судоходные реки: Лена (4400 км), Вилюй (2650), Алдан (2273), Колыма (2129), Индигирка (1726), Олекма (1436), Анабар (939) и Яна (872 км).

Территория Якутии входит в пределы четырех географических зон: таежных лесов (почти 80% площади), тундры, лесотундры и арктической пустыни. Из деревьев преобладает даурская лиственница (85% лесной площади), также повсеместно распространены сосна, кедровый стланик, ель, береза, осина, в южных районах — кедр сибирский, в горных — душистый тополь и чозения. Эксплуатационные запасы лесных ресурсов республики оцениваются в 10,3 млрд. куб. м.

Якутия входит в таежно-тундровую зоогеографическую зону с необыкновенно богатой фауной. Здесь обитают: на островной территории — морж, нерпа, тюлень, белый медведь; на континентальной территории — лось, северный олень, кабарга, снежный баран, изюбр, бурый медведь, волк, а также животные с ценным мехом — лисица красная, песец, соболь, горностай, колонок, американская норка и др. Охота на этих зверей всегда имела большое промысловое значение для коренных народов Якутии, а «мягкая рухлядь», как тогда называли пушной товар, начиная с XVII века в больших количествах вывозилась в Россию: сначала в форме ясака, потом — в форме государственных поставок.

Охота на этих зверей всегда имела большое промысловое значение для коренных народов Якутии, а «мягкая рухлядь», как тогда называли пушной товар, начиная с XVII века в больших количествах вывозилась в Россию: сначала в форме ясака, потом — в форме государственных поставок.

В морских, речных и озерных водоемах республики насчитывается около 50 видов рыб, среди которых преобладают лососевые и сиговые. Территория Якутии также известна как место массового гнездования более 250 видов птиц. Среди них такие редкие птицы, как розовая чайка, белый и черный журавли, кроншнеп-малютка и кречет, занесенные в Международную Красную книгу. В 1993 г. Якутия стала членом Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), в рамках которого работает Международная научно-исследовательская станция «Лена-Норденшельд», ведущая биологический мониторинг в одном из наиболее интересных регионов Арктики — дельте реки Лены.

В Якутии была акклиматизирована ондатра и реакклиматизирован соболь. И сегодня работа по обогащению биоразнообразия является одной из приоритетных Государственной экологической политики Республики Саха.

В 1999 году в республике начали проект по реакклиматизации овцебыков в арктической зоне Якутии. Сегодня поголовье этих животных составляет более 700 голов. Чтобы заселить данным видом новые территории, в 2009-2010 годах дополнительно завезли овцебыков из Таймыра, Красноярского края и планируется за пять лет довести поголовье овцебыков в Арктической зоне Якутии до 1000, т.е. до состояния стабильной самостоятельной популяции.

Другим проектом осуществляется завоз на историческую родину бизонов. В 2006 году в Якутию впервые было завезено из Канады 30 лесных бизонов. Бизоны успешно пережили уже седьмую зиму в условиях резко континентального климата Якутии. В марте 2011 года завезли вторую партию лесных бизонов, в марте 2013 года – третью партию.

Этот проект является уникальным опытом восстановления исторического ареала данного вида на территории Якутии и стал крупным международным мероприятием в области охраны природы.

В соответствии с законом Республики Саха «Об особо охраняемых природных территориях» около трех миллионов гектаров земли отнесены к особо охраняемым природным территориям – Ытык кэрэ сирдэр.

В настоящее время площадь этих территорий составляет более одной четвертой территории республики и включает более двухсот особо охраняемых природных территорий. В том числе: два заповедника Российской Федерации, Ботанический сад института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской Академии наук, 6 национальных природных парков, например, знаменитые «Ленские столбы», в 2012 годувключенный в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, как одно из удивительнейших мест на нашей планете с идеальной экосистемой, нетронутой человеком,государственный природный заказник «Янские мамонты», 113 ресурсных резервата, 26 уникальных озер, два охраняемых ландшафта, 17 памятников природы и 16 зон покоя.

Система особо охраняемых природных территорий республики получила международное признание как резерв планеты. Как сказал первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев, эти территории мы оставляем в первозданном виде будущим поколениям – это дар нашего поколения 21-му веку.

Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие которой связано, прежде всего, с освоением богатейших природных ресурсов.

Состав и пространственное распределение недровых богатств Республики Саха (Якутия) обусловлены разнообразием геоструктурных зон ее территории. Удельный вес запасов Республики Саха (Якутия) в минерально-сырьевом потенциале России составляет: по алмазам 82%, по золоту 17%, по урану 61%, сурьме 82%, железным рудам 5%, углю 5%, олову 28%, ртути 8%. Имеются значительные запасы редкоземельных элементов, серебра, свинца, цинка, вольфрама и т.д. вплоть до последних элементов таблицы Менделеева.

Ведущее место в горной промышленности республики занимает алмазодобывающая отрасль. Якутская алмазоносная провинция является крупнейшей в России — на ее долю приходится 90% запасов и 95% добычи.

В современных условиях важное стратегическое и экономическое значение приобретает топливно-энергетическое сырье (уголь, газ, нефть, конденсат), выявленное на более чем 20% континентальной территории Якутии. На сегодня имеется 900 разведанных месторождений каменного, бурого, коксующихся углей и углепроявлений. Крупнейшие месторождения: Ленский угольный бассейн — 840 (млрд.тонн), Южно-Якутский угольный бассейн -38 (млрд.тонн), Тунгусский угольный бассейн -11 (млрд.тонн), Зырянский угольный бассейн -9 (млрд.тонн), Эльгинское месторождение каменного угля -2 (млрд.тонн), Нерюнгринское месторождение каменного угля — 300 (млн.тонн), Таймылырское месторождение каменного угля < 100 (млн.тонн), Сангарское месторождение каменного угля < 100 (млрд.тонн), Месторождения каменного угля Джебарики-Хая < 100 (млн.тонн), Зырянское месторождения каменного угля.

На сегодня имеется 900 разведанных месторождений каменного, бурого, коксующихся углей и углепроявлений. Крупнейшие месторождения: Ленский угольный бассейн — 840 (млрд.тонн), Южно-Якутский угольный бассейн -38 (млрд.тонн), Тунгусский угольный бассейн -11 (млрд.тонн), Зырянский угольный бассейн -9 (млрд.тонн), Эльгинское месторождение каменного угля -2 (млрд.тонн), Нерюнгринское месторождение каменного угля — 300 (млн.тонн), Таймылырское месторождение каменного угля < 100 (млн.тонн), Сангарское месторождение каменного угля < 100 (млрд.тонн), Месторождения каменного угля Джебарики-Хая < 100 (млн.тонн), Зырянское месторождения каменного угля.

Специализированные районы залегания нефти и газа охватывают практически всю юго-западную часть республики, где сосредоточены крупные газовые, газоконденсатные и нефтегазовые месторождения. В настоящее время балансовые запасы нефти составляют 330 млн.т, природного газа — 2,4 трлн.куб.м, при том, что геологически изучено не более 10% территории четырех якутских нефтегазовых провинций.

Крупнейшие месторождения Якутии: нефтегазовые – Талаканское (нефть), Чаяндинское, Таас-Юряхское, Верхнечонское, Вакунайское, Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное (НГК), Верхневилючанское газоконденсатное (ГК), Соболох-Неджименское, Среднетюнгское, Средневилюйское, Толонское (ГК), золоторудные – Нежданинское (477 т.), Кючюс (136 т.), Куранах (110т.), урановые – Эльконский уранорудный район, железорудные – Южно-Алданский район — Таежное, Десовское месторождения (1660 млн.тонн), редкоземельных металлов – Томторское редкометальное месторождение, сурьмы – Сарылахское, Сентачанское месторождение (210 тыс.тонн), олова – Депутатский,Тирехтяx, Одинокий,Чурпунья, серебра – Прогноз, Верхне-Менкече.

По данным Всероссийской переписи 2010 года общая численность населения Республики Саха (Якутия) составила 958,5тыс. человек. Удельный вес городского населения – 64,1%, сельского – 35,9%.

В республике проживают представители более 120 национальностей, в т.ч. удельный вес якутов в национальном составе населения – 49,9%, русских – 37,8%, украинцев – 2,2%, эвенков – 2,2%, эвенов – 1,6%, татар – 0,9%. Несмотря на обширную площадь, территория Якутии характеризуется слабой заселенностью в течение всего последнего столетия: как в его начале, так и в конце средняя плотность населения здесь в десятки раз ниже, чем в европейских регионах России. Демографическая ситуация характеризуется стабильным ежегодным превышением рождаемости над смертностью.

Несмотря на обширную площадь, территория Якутии характеризуется слабой заселенностью в течение всего последнего столетия: как в его начале, так и в конце средняя плотность населения здесь в десятки раз ниже, чем в европейских регионах России. Демографическая ситуация характеризуется стабильным ежегодным превышением рождаемости над смертностью.

Одной из особенностей Республики Саха (Якутия) является исторически сложившийся большой удельный вес сельского населения в общем числе жителей (35,9% при среднем в других северных регионах России – 8%).

Причем в сельской местности проживает преимущественно коренное население – якуты, русские старожилы и ведущие традиционный образ жизни коренные малочисленные народы Севера. Поэтому в Якутии развиты не только характерные для Севера подотрасли аграрного производства – оленеводство, охотничий и пушной промыслы, рыболовство, но и самые северные в мире земледелие и разведение молочно-мясного крупного рогатого скота. Понимая значение уникального ведения северного земледелия, скотоводства, вклад в мировую культуру, в целях его сохранения для будущих поколений 2013 год был объявлен Годом села, который Указом президента Республики Саха (Якутия) от16 августа 2013 года «О дополнительных мерах по устойчивому развитию села в Республике Саха (Якутия)» объявлена пятилетка села. Аграрный сектор в целом имеет значительный удельный вес в формировании ВРП и численности занятых в республике.

Аграрный сектор в целом имеет значительный удельный вес в формировании ВРП и численности занятых в республике.

На характер расселения заметное воздействие оказывают природно-климатические и экономические факторы. Наибольшей плотностью населения отличаются улусы с относительно благоприятными условиями для ведения сельскохозяйственного производства: Мегино-Кангаласский, Намский, Чурапчинский, Хангаласский и Усть-Алданский, а также города Якутск и Нерюнгри с развитой промышленностью и транспортной схемой (1,2—2,8 чел. на 1 кв. км). Наименьшей плотностью населения выделяются улусы с экстремальными природно-климатическими условиями, неблагоприятными для жизни и хозяйственной деятельности: Оленекский, Аллаиховский, Жиганский, Булунский, Момский, Эвено-Бытантайский, Анабарский, Абыйский и Среднеколымский (0,01—0,08 чел. на 1 кв. км). В остальных улусах республики число жителей на 1 кв. км колеблется от 0,1 до 0,9 человек.

Столица Республики Саха (Якутия) – Якутск – является самым крупным в мире городом, расположенным в зоне вечной мерзлоты. Население города составляет 311,9 тысяч человек.

Население города составляет 311,9 тысяч человек.

Республика Саха (Якутия) имеет все необходимое для построения благополучной жизни – богатейшие природные ресурсы, долгосрочные стратегические планы развития, стабильную социальную ситуацию, положительную динамику естественного прироста, высокий образовательный уровень населения и сравнительно молодые экономически активные трудовые ресурсы.

Каково это — жить в самых холодных местах на Земле

В то время как еще одна система холодного климата выбрасывает снег на штаты на Восточном побережье, может оказаться утешением взглянуть на некоторые из самых холодных мест на планете.

Рекордные температуры сохраняются на юге Соединенных Штатов, хотя холод и снегопад еще не побили рекорды ниже нуля, установленные в прошлом году во многих северных штатах.

Но это все относительно. Это одни из самых заснеженных городов, самая холодная деревня и самое холодное место на планете.

Самая холодная деревня в мире

Деревня Оймякон в Якутской области России является самым холодным постоянным населенным пунктом в мире.

Сообщество из примерно 500 человек, проживающее в нескольких сотнях миль от Полярного круга, получило это звание в 1933 году, когда температура упала до минус 90 градусов по Фаренгейту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

И юбилярша… Анастасия @anastasiagav со своей совершенно натуральной тушью! #Якутия #Саха #мороз #холод #красота #девушка #хорошее #заморозка #зима #Сибирь

Сообщение, опубликованное The Siberian Times (@siberian_times)

Зимой средняя температура составляет минус 58 градусов по Фаренгейту, а 21 час дня проводится в темноте.

И в то время как большинство людей в более холодных регионах США взвешивают ценность пружин для дистанционного запуска, чтобы прогреть свои автомобили перед выходом на улицу, жители Оймякона должны постоянно держать свои машины в рабочем состоянии, чтобы их батареи не разрядились. Их диета часто состоит из сырого или замороженного мяса, а алкоголизм является безудержной проблемой.

Их диета часто состоит из сырого или замороженного мяса, а алкоголизм является безудержной проблемой.

Самая низкая температура за все время, минус 98 градусов по Фаренгейту, была зафиксирована в 2013 году.

Но, несмотря на экстремальные условия, рыбные рынки остаются открытыми, люди катаются на велосипедах и даже купаются.

В ближайшем крупном городе Якутске тоже холодно.

Почти 300 000 человек живут в столице Республики Саха России, где в 1891 году была установлена рекордно низкая температура минус 83 градуса по Фаренгейту.

Местная жительница входит в Преображенский собор в водовороте леденящего тумана в Якутске. Россия, которая считается самым холодным городом в мире. Амос Чаппл—REX/Shutterstock

Амос Чаппл—REX/Shutterstock

Другие экстремально холодные города

Йеллоунайф был назван самым холодным канадским городом в 2014 году. 0002 Расположен примерно в 320 милях от Полярного круга, в столице Северо-Западных территорий Канады проживает более 20 000 человек.

0002 Расположен примерно в 320 милях от Полярного круга, в столице Северо-Западных территорий Канады проживает более 20 000 человек.

Посмотреть этот пост в Instagram

Теплее, чем в первый день, ха-ха😂 посмотри на мою ресницу!! #yellowknife #freezingoutside #auroratour #ilovecanada🇨🇦

Сообщение, опубликованное 해리(Haeri) (@harry916) в

Город был основан в 1934 году как шахтерский город. Сегодня это отличное место, чтобы увидеть северное сияние для путешественников, которые могут выдержать температуру, опускающуюся до 26 градусов по Фаренгейту ниже нуля в январе.

https://www.instagram.com/p/Bd6IuKglDiy/?taken-at=215989670

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Йеллоунайфе, была минус 60 градусов в 1947 году.

Жители Виннипега также борются с экстремальными зимними условиями. В столице канадской провинции Манитоба проживает более 715 000 человек. Типичные низкие температуры января колеблются от минус 5 до минус 9 градусов.градусов по Фаренгейту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Предыдущие фото снежной бури из моего родного города. Последнее фото — сегодняшний снег. Не совсем метель. Должен любить Канаду. #Winnipeg #snowclearing #snowplowing #winnipegweather #blizzard #canada #snowmen

становится намного холоднее — температуры опустился до минус 49 градусов по Фаренгейту в 1966 году и до минус 54 градусов по Фаренгейту в 1879 году., что делает Виннипег одним из самых холодных городов Северной Америки.

com/p/BdoKus5neaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вот что происходит, когда Эльза из Frozen приходит к вам домой. Замороженный дом на улице Ферби. . . . . #cbcnews #ctvnews #yourwinnipeg #fortheloveofwinnipeg #wpgnow #canada150 #gowinnipeg #winnipeg #exploremanitoba #manitoba #splendidcanada #winnipegweather#travelmanitoba #openexposure

Сообщение, опубликованное Aloy V. (@aloy.villaluz) на

Если вас привлекает холодная погода, то Харбин в Китае, который часто называют «ледяным городом», является подходящим местом для поиска соседей-единомышленников.

В столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян проживает более 10 миллионов человек. Каждый год город принимает экстремальную зимнюю погоду, принимая у себя Харбинский международный фестиваль снега и льда.

Посмотреть этот пост в Instagram

Йоу, это место стоит примерно столько же, чтобы попасть в шанхайский Диснейленд. Стоило того? Вы держите пари. #harbin #icefestival #冰雪大世界 #东北 #哈尔滨

Публикация, опубликованная Жаном-Ивом Лавуа (@jylavo) в

Температура опускается до минус 12 градусов по Фаренгейту в обычный январский день, но температура достигает минус 44 F были записаны там.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Горячая шоколадная погода 🍵 . . . . . . . . . . . . . . #harbin #songhuariver #sonyalpha #a7m2 #ziess #ziess55mm #ziesslens #snow #ice #winter #freeze

Пост, которым поделилась Коко Фолсена (@cocoph8l)

Самое холодное необитаемое место на Земле

Самое холодное место на Земле находится в Антарктиде, где ученые из Национального центра данных о снеге и льде использовали спутники для измерения самой низкой зарегистрированной температуры когда-либо при минус 133,6 градуса по Фаренгейту.

Люди могли выжить при таких температурах, но только около трех минут. Ветер всего в минус 50 градусов по Фаренгейту может вызвать обморожение примерно через пять минут.

«Людям там действительно не место», — сказал один из исследователей.

Подпишитесь на Well Adjusted, наш информационный бюллетень, полный простых стратегий, позволяющих работать эффективнее и жить лучше, от команды Fortune Well. Зарегистрироваться Сегодня.

Характеристики органического углерода в многолетнемерзлых породах аласов и едомских отложений Центральной Якутии, Сибирь

Андерсон, Р. С., Соренсен, М., и Уиллеттс, Б. Б.: Обзор последних

С., Соренсен, М., и Уиллеттс, Б. Б.: Обзор последних

прогресс в нашем понимании переноса эоловых отложений, Эоловое зерно

Транспортная, 1, 1–19, 1991.

Ашастина, К., Ширрмейстер, Л., Фукс, М., и Киенаст, Ф.: Палеоклиматические характеристики во внутренних районах Сибири МИС 6–2: первые выводы из Батагайского мегаталового оползня вечной мерзлоты на Яне Хайлендс, Клим. Past, 13, 795–818, https://doi.org/10.5194/cp-13-795-2017, 2017.

Баллантайн, А. П., Олден, С. Б., Миллер, Дж. Б., Танс, П. П., и Уайт, Дж. .

WC: Увеличение наблюдаемого чистого поглощения двуокиси углерода сушей и океанами

за последние 50 лет, Nature, 488, 70–72, https://doi.org/10.1038/nature11299, 2012.

Бискаборн, Б.К., Смит, С.Л., Ноецли, Дж., Маттес, Х., Виейра, Г.,

Стрелецкий Д. А., Шёнеих П., Романовский В. Е., Левкович А. Г.,

Абрамов А., Аллард М., Бойке Дж., Кейбл В.Л., Кристиансен Х.Х.,

Делалойе Р., Дикманн Б., Дроздов Д., Этцельмюллер Б., Гроссе Г.,

Гульельмин М., Ингеман-Нильсен Т., Исаксен К. , Исикава М., Йоханссон,

, Исикава М., Йоханссон,

М., Йоханссон Х., Джу А., Каверин Д., Холодов А., Константинов П.,

Крегер Т., Ламбьель К., Ланкман Ж.-П., Луо Д., Малкова Г.,

Мейкледжон И., Москаленко Н., Олива М., Филлипс М., Рамос М., Саннел,

А.Б.К., Сергеев Д., Сейболд К., Скрябин П., Васильев А., Ву К.,

Йошикава К., Железняк М. и Лантуит Х.: Вечная мерзлота прогревается с

мировой масштаб, нац. коммун., 10, 264, https://doi.org/10.1038/s41467-018-08240-4, 2019.

Блаау, М. и Кристен, Дж. А.: Гибкие палеоклиматические глубинно-возрастные модели

с использованием авторегрессионного гамма-процесса, Bayesian Anal., 6, 457–474,

https://doi.org/10.1214/11-BA618, 2011.

Блотт, С.Дж. и Пай, К.: ГРАДИСТАТ: распределение зерен по размерам и

пакет статистики для анализа рыхлых отложений, Земля

Серф. проц. Земля., 26, 1237–1248, https://doi.org/10.1002/esp.261, 2001.

Босиков Н. Изменчивость влажности и динамика термокарстовых процессов в

Центральная Якутия, Материалы 7-й Международной конференции по вечной мерзлоте,

1998, 71–74, 1998.

Батлер, Р.Ф.: Палеомагнетизм: магнитные домены в геологических террейнах,

Blackwell Scientific Publications, Boston, 1992.

и Вестерманн, С.: Основанное на наблюдениях ограничение потери вечной мерзлоты как

функция глобального потепления, Нац. Клим. Change, 7, 340–344, https://doi.org/10.1038/nclimate3262, 2017.

Коул, Дж. Дж., Коул, Дж. Дж., Карако, Н. Ф., и Карако, Н. Ф.: Углерод в

водосборы: связь потерь углерода на суше с водным метаболизмом,

Mar. Freshwater Res., 52, 101–110, https://doi.org/10.1071/MF00084, 2001.

Коплен, Т. Б., Бранд, В. А., Гере, М., Грёнинг, М., Мейер, Х. А. Дж.,

Томан Б. и Веркутерен Р. М.: Новые рекомендации для δ 13 C

Измерения, Анал. Chem., 78, 2439–2441, https://doi.org/10.1021/ac052027c, 2006.

Крейт С., Ульрих М., Хабек Дж. О., Десяткин А. Р., Десяткин Р. В.,

Федоров А.Н., Хияма Т., Иидзима Ю., Ксенофонтов С., Месарош,

C., и Takakura, H.: Средства к существованию в условиях вечной мерзлоты: междисциплинарный обзор и

анализ термокарстовых систем коренного землепользования, антропоцен,

18, 89–104, https://doi. org/10.1016/j.ancene.2017.06.001, 2017.

org/10.1016/j.ancene.2017.06.001, 2017.

Кроули, М.: Статистика. Введение с использованием R, 2-е изд., Wiley, 2015.

Диринг, Дж.: Магнитная восприимчивость, магнетизм окружающей среды: практический

справочник, 6, 35–62, 1999.

Дикманн Б., Пестрякова Л., Назарова Л., Субетто Д., Тарасов П. Е.,

Штаух Г., Тиманн А., Лемкул Ф., Бискаборн Б. и Кун Г. Дж. П.:

Динамика позднечетвертичных озер в Верхоянских горах Восточной

Сибирь: последствия для климата и истории оледенения, Polarforschung,

86, 97–110, https://doi.org/10.2312/polarforschung.86.2.97,

2017.

Диохон, А. и Келлман, Л.: Измерения естественного содержания 13 C указывают на

повышенная глубинная минерализация углерода почвы после нарушения леса,

Геофиз. Рез. Письма, 35, L14402, https://doi.org/10.1029/2008GL034795, 2008.

Федоров А. Н. Современная динамика вечной мерзлоты в Центральной Азии после возмущения.

Якутия, Симптом изменения окружающей среды в сибирской области вечной мерзлоты, Издательство Университета Хоккайдо, Саппоро,

225–231, 2006.

Федоров, А. и Константинов, П.: Наблюдения за динамикой поверхности с

зарождение термокарста, стоянка Юкечи, Центральная Якутия, Материалы

8-я Международная конференция по вечной мерзлоте, 21–25 июля 2003 г., Цюрих,

Швейцария, 239–243, 2003.

Френч, Х. и Шур, Ю.: Принципы криостратиграфии, Earth-Sci.

Rev., 101, 190–206, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2010.04.002, 2010.

Friedlingstein, P., Jones, M.W., O’Sullivan, M., Andrew, R.M. , Хаук, Дж., Питерс, Г.П., Питерс, В., Понгратц, Дж., Ситч, С., Ле Кере, К., Баккер, Д.С.Е., Канаделл, Дж.Г., Сиаис, П., Джексон, Р.Б., Антони, П., Барберо, Л., Бастос, А., Бастриков, В., Беккер, М., Бопп, Л., Буйтенхуис, Э., Чандра, Н., Шевалье, Ф., Чини, Л. П., Карри, К. И. , Фили Р. А., Гелен М., Гилфиллан Д., Гкрицалис Т., Голл Д. С., Грубер Н., Гутекунст С., Харрис И., Хаверд В., Хоутон Р. А., Хертт, Г., Ильина Т., Джайн А. К., Джоецьер Э., Каплан Дж. О., Като Э., Кляйн Гольдевийк К., Корсбаккен Дж. И., Ландшютцер П., Лаусет С. К., Лефевр Н., Лентон, А., Линерт, С., Ломбардоцци, Д., Марланд, Г., Макгуайр, П.С., Мелтон, Дж.Р., Метцл, Н., Манро, Д.Р., Набель, Дж.Э.М.С., Накаока, С.-И., Нил , К., Омар, А.М., Оно, Т., Перегон, А., Пьеро, Д., Поултер, Б., Редер, Г., Респланди, Л., Робертсон, Э., Роденбек, К., Сеферян, Р., Швингер, Дж., Смит, Н., Танс, П.П., Тиан, Х., Тилбрук, Б., Тубьелло, Ф.Н., ван дер Верф, Г.Р., Уилтшир, А.Дж., и Зале, С.: Глобальный углеродный бюджет 2019, Сист. Земли. науч. Данные, 11, 1783–1838, https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019, 2019.

К., Лефевр Н., Лентон, А., Линерт, С., Ломбардоцци, Д., Марланд, Г., Макгуайр, П.С., Мелтон, Дж.Р., Метцл, Н., Манро, Д.Р., Набель, Дж.Э.М.С., Накаока, С.-И., Нил , К., Омар, А.М., Оно, Т., Перегон, А., Пьеро, Д., Поултер, Б., Редер, Г., Респланди, Л., Робертсон, Э., Роденбек, К., Сеферян, Р., Швингер, Дж., Смит, Н., Танс, П.П., Тиан, Х., Тилбрук, Б., Тубьелло, Ф.Н., ван дер Верф, Г.Р., Уилтшир, А.Дж., и Зале, С.: Глобальный углеродный бюджет 2019, Сист. Земли. науч. Данные, 11, 1783–1838, https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019, 2019.

Гросс Г., Джонс Б. и Арп К.: 8.21 Термокарстовые озера, дренаж и

Осушенные бассейны, в: Трактат по геоморфологии, под редакцией: Шредера, Дж. Ф.,

Academic Press, San Diego, 325–353, 2013.

Хорита, Дж., Уэда, А., Мизуками, К., и Такатори, И.: Автоматический δ D

и δ 18 O анализ нескольких проб воды с использованием H 2 — и CO 2 -вода

методы уравновешивания с общей настройкой уравновешивания, международные

Журнал приложений радиации и приборов. Часть А. Заявка

Часть А. Заявка

Радиация и изотопы, 40, 801–805, https://doi.org/10.1016/0883-2889.(89)

-7, 1989.

Хьюгелиус, Г., Штраус, Дж., Зубжицки, С., Харден, Дж. В., Шур, Э. А. Г., Пинг, К.-Л., Ширрмейстер, Л., Гроссе, Г. ., Майклсон, Г. Дж., Ковен, К. Д., О’Доннелл, Дж. А., Эльберлинг, Б., Мишра, У., Камилл, П., Ю, З., Палмтаг, Дж., и Кухри, П.: Оценочные запасы циркумполярный углерод вечной мерзлоты с количественными диапазонами неопределенности и выявленными пробелами в данных, Biogeosciences, 11, 6573–6593, https://doi.org/10.5194/bg-11-6573-2014, 2014.

Huh, Y., Tsoi, M .-Ю., Зайцев А. и Эдмонд Дж. М.: Речной

геохимия рек Восточной Сибири: I. притоки Лены

Река, дренирующая осадочную платформу Сибирского кратона // Геохим. Космохим. Ак., 62, 1657–1676, https://doi.org/10.1016/S0016-7037(98)00107-0, 1998.

МГЭИК: Резюме для политиков, Специальный доклад МГЭИК об океане и

Криосфера в изменяющемся климате, под редакцией: Пёртнер, Х.-О., Робертс, Д.К.,

Массон-Дельмотт В. , Жай П., Тигнор М., Полочанска Э., Минтенбек К.,

, Жай П., Тигнор М., Полочанска Э., Минтенбек К.,

Николаи М., Окем А., Петцольд Дж., Рама Б. и Вейер Н., в печати, 2019 г. ,

Якович-Корчински, М., и Кристенсен, Т. Р.: Быстрые ответы

вечной мерзлоты и растительности к экспериментально увеличенному снежному покрову в

субарктическая Швеция, Environ. Рез. Лит., 8, 035025, https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/035025, 2013.

Йонгеджанс, Л.Л. и Штраус, Дж.: Метод начальной загрузки для вечной мерзлоты

оценка пула органического углерода, Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.3734247, 2020.

Йонгеджанс, Л.Л., Штраус, Дж., Ленц, Дж., Петерсе, Ф., Мангельсдорф, К., Фукс , М., и Гроссе, Г.: Характеристики органического вещества в едомных и термокарстовых отложениях на полуострове Болдуин, западная Аляска, Biogeosciences, 15, 6033–6048, https://doi.org/10.5194/bg-15-6033-2018 , 2018.

Катасонов Е. М., Иванов М. С. Криолотология центральной Якутии.

(экскурсия по рекам Лене и Алдану), в: Путеводитель, 2-я

Международная конференция по вечной мерзлоте АН СССР,

Якутская, 1973.

Катасонов Е.М.: Мерзлый грунт и фациальный анализ плейстоценовых отложений.

и палеогеографии Центральной Якутии // Бюллетень Периглячный, 24, 33–40,

1975.

Кухри П., Барта Дж., Блок Д., Эльберлинг Б., Фошер С., Хугелиус Г., Йоргенсен С. Дж., Рихтер А., Шантручкова Х. и Вайс , N.: Классификация лабильности органического вещества почв северной криолитозоны, Биогеонауки, 17, 361–379, https://doi.org/10.5194/bg-17-361-2020, 2020.

Кузнецова Л.В., Захарова В.И., Сосина Н.К., Николин Е.Г., Иванова,

Е. И., Софронова Е. В., Порядина Л. Н., Михалева Л. Г., Васильева И.

И., Ремигайло П. А., Габышев В. А., Иванова А. П., Копырина Л. И.:

Флора Якутии: состав и экологическая структура // Крайний Север:

Биоразнообразие растений и экология Якутии, под редакцией: Троевой Е.И., Исаева,

А. П., Черосов М. М., Карпов Н. С., Springer Netherlands, Dordrecht,

24–140, 2010.

Мейер, Х., Шёнике, Л., Ванд, У., Хуббертен, Х.В., и Фридрихсен,

H.: Изотопные исследования водорода и кислорода в подземных льдах — опыты с

метод уравновешивания, Изот. Окружающая среда. Здоровье. С.,

Окружающая среда. Здоровье. С.,

133–149, https://doi.org/10.1080/10256010008032939, 2000.

Мейер, Х., Ширрмейстер, Л., Андреев, А., Вагнер, Д., Хуббертен, Х.-В.,

Йошикава К., Бобров А., Веттерих С., Опель Т., Кандиано Э. и Браун

Ж.: Позднеледниковая и голоценовая изотопная и экологическая история северных

прибрежная Аляска — результат захоронения системы ледяных жил в Барроу,

Четвертичная наука. Обр., 29, 3720–3735, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.08.005, 2010.

Мейерс, П.А.: Органические геохимические показатели палеоокеанографии,

палеолимнологические и палеоклиматические процессы // Орг. Геохим., 27, оф.

213–250, https://doi.org/10.1016/S0146-6380(97)00049-1, 1997.

Моргенштерн А., Гроссе Г., Гюнтер Ф., Федорова И. и Ширмейстер , Л.: Пространственный анализ термокарстовых озер и котловин в едомских ландшафтах дельты Лены, Криосфера, 5, 849–867, https://doi.org/10.5194/tc-5-849-2011, 2011.

Мертон Дж. Б., Эдвардс М. Е., Ложкин А. В., Андерсон П. М., Саввинов Г.

М., Саввинов Г.

Н., Бакулина Н., Бондаренко О. В., Черепанова М. В., Данилов П. П.,

Боескоров В., Гослар Т., Григорьев С., Губин С. В., Корзун Ю. А.,

Лупачев А.В., Тихонов А., Цыганкова В.И., Васильева Г.В.,

Занина О. Г.: Предварительный палеоэкологический анализ вечной мерзлоты

месторождения Батагайского мегапровала, Янское нагорье, северо-восток Сибири, четвертичный период

Рез., 87, 314–330, https://doi.org/10.1017/qua.2016.15,

2017.

Назарова Л., Люпферт Х., Субетто Д., Пестрякова Л., Дикманн,

Б.: Климатические условия голоцена в Центральной Якутии (Восточная Сибирь)

выведено из состава отложений и ископаемых хирономид озера Темье,

Quaternary Int., 290–291, 264–274, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.11.006, 2013.

Ницбон, Дж., Вестерманн, С., Лангер, М., Мартин Л., Штраус Дж., Лабур С. и Бойке Дж.: Быстрая реакция холодной многолетней мерзлоты на северо-востоке Сибири на потепление климата, Nat Commun., 11, 2201, https://doi. org/10.1038/s41467-020-15725-8, 2020.

Нитце И., Гросс Г., Джонс Б. М., Романовский В. Э. и Бойке Дж.:

Дистанционное зондирование дает количественную оценку распространенности вечной мерзлоты

возмущения в Арктике и Субарктике // Нац. Комм., 9,

1–11, https://doi.org/10.1038/s41467-018-07663-3, 2018.

Опель Т., Мейер Х., Веттерих С., Лаэппле Т., Деревягин А. , и Мертон,

Ж.: Жильные льды как архивы зимнего палеоклимата: обзор, Вечная мерзлота и

Периледниковые процессы, 29, 199–209, https://doi.org/10.1002/ppp.1980, 2018.

Опель Т., Мертон Дж. Б., Веттерих С., Мейер Х., Ашастина К., Гюнтер Ф., Гротер Х., Молленхауэр Г., Данилов П. П., Боескоров , В., Саввинов, Г. Н., и Ширмейстер, Л.: Прошлый климат и континентальность, выведенные из жильных льдов Батагайского мегапровала в самом континентальном регионе Северного полушария, Янское нагорье, внутренняя Якутия, Клим. Прошлое, 15, 1443–1461, https://doi.org/10.5194/cp-15-1443-2019, 2019.

Папина Т., Малыгина Н., Эйрих А., Галанин А., и Железняк М. :

:

Изотопный состав и источники атмосферных осадков в Центральной

Якутия, Криосфера Земли, 21, 52–61, https://doi.org/10.21782/EC2541-9994-2017-1(52-61), 2017.

Певе, Т.Л. и Журно, А.: Происхождение и характер лёссовидных пород.

ил в не покрытых льдом юго-центральной Якутии, Сибирь, СССР, УСГПО,

Professional Paper 2330-7102, 1983.

Певе, Т.Л., Журно, А., и Штукенрат, Р.: Радиоуглеродные даты

и позднечетвертичной стратиграфии из Мамонтовой горы, не покрытой льдом Центральной

Якутия, Сибирь, СССР, Четвертичные зоны, 8, 51–63, https://doi.org/10.1016/0033-5894(77)

-4, 1977.

Planet Team: Planet Интерфейс прикладной программы: В космосе на всю жизнь

Земля, Сан-Франциско, Калифорния, доступно по адресу: https://api.planet.com (последний доступ: 7 ноября 2019 г.).), 2017.

Попп С., Дикманн Б., Мейер Х., Зигерт С., Сыромятников И. и

Хуббертен, Х.-В.: Палеоклиматические сигналы, полученные на основе стабильных изотопов.

состав подземных льдов Верхоянской косы, Центральная Якутия,

Вечная мерзлота и перигляциальные процессы, 17, 119–132, https://doi. org/10.1002/ppp.556, 2006.

org/10.1002/ppp.556, 2006.

Пай, К.: Природа, происхождение и накопление лесса, Четвертичные науки.

Rev., 14, 653–667, https://doi.org/10.1016/0277-3791(95)00047-X, 1995.

Reimer, P.J., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J.W. , Блэквелл, П.Г., Рэмси,

C.B., Buck, C.E., Cheng, H., Edwards, R.L., Friedrich, M., Grootes, P.

М., Гилдерсон Т.П., Хафлидасон Х., Хайдас И., Хатте К., Хитон Т.

Дж., Хоффманн Д.Л., Хогг А.Г., Хьюген К.А., Кайзер К.Ф., Кромер Б.,

Мэннинг С.В., Ниу М., Реймер Р.В., Ричардс Д.А., Скотт Э.М.,

Саутон, Дж. Р., Стафф, Р. А., Терни, К. С. М., и Плихт, Дж. В. Д.:

IntCal13 и Marine13 Калибровочные кривые радиоуглеродного возраста 0–50 000 лет cal BP, Radiocarbon, 55, 1869 г.–1887 г., https://doi.org/10.2458/azu_js_rc.55.16947,

2013.

Райнек, Х.-Э. и Сингх, И.Б.: Среды осадконакопления, 2-е место.

Edn., Springer-Verlag, New York Berlin Heidelberg, 1980.

Райнек, Х. Э. и Сингх, И. Б.: Среды осадконакопления:

Со ссылкой на терригенные обломочные породы, Springer Science & Business

СМИ, Берлин/Гейдельберг, 566 стр. , 2012 г.

, 2012 г.

Романовский Н.: Основы криогенеза литосферы, Москва.

Университетское издательство, Москва, 1993.

Санторо, М. и Строцци, Т.: Циркумполярные цифровые модели рельефа

>55 ∘ N со ссылками на изображения geotiff, пользователь данных ESA

элемент – вечная мерзлота, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.779748, 2012.

Ширрмейстер Л., Зигерт К., Кузнецова Т., Кузьмина С., Андреев А.,

Кинаст Ф., Мейер Х. и Бобров А. Палеоэкологические и палеоклиматические

находки из многолетнемерзлых отложений арктического региона Северной Сибири,

Quaternary Int., 89, 97–118, https://doi.org/10.1016/S1040-6182(01)00083-0, 2002 г.

Ширмейстер Л., Фрезе Д., Тумской В., Гроссе Г. и Веттерих С.:

Едома: позднеплейстоценовая богатая льдом сингенетическая многолетняя мерзлота Берингии, в:

Encyclopedia of Quaternary Science, 2nd Edn., Elsevier, Amsterdam, 542–552, 2013.

Б., Горячкин С.В., Хагеманн С., Кухри П., Лафлер П.М., Ли Х.,

Мажитова Г., Нельсон Ф. Э., Ринке А. , Романовский В. Э., Шикломанов Н.,

, Романовский В. Э., Шикломанов Н.,

Tarnocai, C., Venevsky, S., Vogel, J.G., and Zimov, S.A.: Уязвимость

Углерод вечной мерзлоты и изменение климата: последствия для глобального углерода

Cycle, BioScience, 58, 701–714, https://doi.org/10.1641/B580807, 2008.

Шуур, Э. А. Г., Макгуайр, А. Д., Шедель, К., Гроссе, Г., Харден, Дж.

В., Хейс, Д.Дж., Хугелиус, Г., Ковен, К.Д., Кухри, П., Лоуренс, Д.М.,

Натали С.М., Олефельдт Д., Романовский В.Е., Шефер К., Турецкий М.

Р., Трит, К.С., и Вонк, Дж.Э.: Изменение климата и углерод вечной мерзлоты

обратная связь, Природа, 520, 171, https://doi.org/10.1038/nature14338, 2015.

Шмелев Д., Веремеева А., Краев Г., Холодов А., Спенсер Р. Г. М.,

Уокер В.С. и Ривкина Э.: Оценка и чувствительность накопления углерода

в вечной мерзлоте Северо-Восточной Якутии, вечной мерзлоте и приледниковой

Процессы, 28, 379–390, https://doi.org/10.1002/ppp.1933, 2017.

Зиверт, М.Б., Ханиш, Дж., Вайс, Н., Кухри, П., Максимов, Т.С., и

Хугелиус, Г.: Сравнение запасов углерода в сибирской тундре и тайге

экосистемы вечной мерзлоты с очень высоким пространственным разрешением, J.

Геофиз. Рез.-Биогео., 120, 1973–1994, https://doi.org/10.1002/2015JG002999, 2015.

Соловьев П.: Путеводитель: аласный термокарстовый рельеф Центральной Якутии.

Международная конференция по вечной мерзлоте, 1973, АН СССР, Отделение наук о Земле СО, Якутск, 13–28, 1973.

Соловьев П. А. Криолитическая зона северной части Лена-Амги.

Междуречье, Изд-во АН СССР, Москва, 144 с., 1959.

Стивенсон, Ф.Дж.: Химия гумуса: генезис, состав, реакции, Джон

Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 1994.

Штраус Дж., Ширрмейстер Л., Веттерих С., Борхерс А. и Давыдов С.

С.: Гранулометрические свойства и запасы органического углерода ледового комплекса «Едома»

вечная мерзлота Колымской низменности, северо-восточная Сибирь, глобальная

Биогеохим. с., 26, GB3003, https://doi.org/10.1029/2011GB004104, 2012.

Штраус, Дж., Ширмейстер, Л., Гросс, Г., Веттерих, С., Ульрих, М.,

Герцшу, У., и Хуббертен, Х.-В.: Углеродный пул глубокой вечной мерзлоты

Едомский район в Сибири и на Аляске // Геофиз. Рез. Летта, 40,

Рез. Летта, 40,

6165–6170, https://doi.org/10.1002/2013GL058088, 2013.

Strauss, J., Schirrmeister, L., Mangelsdorf, K., Eichhorn, L., Wetterich, S., и Herzschuh, U. : Качество органического вещества углерода глубокой вечной мерзлоты – исследование арктической Сибири, Биогеонауки, 12, 2227–2245, https://doi.org/10.5194/bg-12-2227-2015, 2015.

Strauss, J., Schirrmeister, L., Grosse, G., Fortier, D., Hugelius, G.,

Кноблаух К., Романовский В., Шедель К., Шнайдер фон Даймлинг Т.,

Шур Э. А. Г., Шмелев Д., Веремеева А.: Глубинная вечная мерзлота Едома: А.

синтез характеристик осадконакопления и углеродной уязвимости,

наук о Земле. Rev., 172, 75–86, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.07.007, 2017.

Stuiver, M., Reimer, P.J., and Reimer, R.W.: CALIB 7.1 [программа WWW ], доступно по адресу: http://calib.org (последний доступ: 9июль 2020 г.), 2018 г.

Турецкий М.Р., Эбботт Б.В., Джонс М.С., Уолтер Энтони,

К., Олефельдт Д., Шур Э. А. Г., Ковен К., Макгуайр А. Д.,

Д.,

Гросс Г., Кухри П., Хьюгелиус Г., Лоуренс Д. М., Гибсон,

К. и Саннел А.Б.К.: Обрушение вечной мерзлоты ускоряет выброс углерода, Nature, 569, 32–34, https://doi.org/10.1038/d41586-019-01313-4, 2019.

Турецкий, М.Р., Эбботт , Б.В., Джонс, М.К., Уолтер Энтони, К., Олефельдт,

Д., Шур Э. А. Г., Гроссе Г., Кухри П., Хугелиус Г., Ковен К.,

Лоуренс, Д.М., Гибсон, К., Саннел, А.Б.К., и Макгуайр, А.Д.: Углерод

выброс через резкое таяние вечной мерзлоты, Нац. геонаук, 13, 138–143,

https://doi.org/10.1038/s41561-019-0526-0, 2020.

Ульрих, М., Гросс, Г., Штраус, Дж., и Ширмейстер, Л.: Количественная оценка

Объемы жильного льда в отложениях едомского и термокарстового бассейнов, вечной мерзлоты и

Перигляциальные процессы, 25, 151–161, https://doi.org/10.1002/ppp.1810, 2014.

Ульрих, М., Маттес, Х., Ширрмейстер, Л., Шютце, Дж., Парк, Х. .,

Иидзима Ю. и Федоров А. Н.: Различия в поведении и распределении

криолитозоны Центральной Якутии и их реакция на климатические изменения.

водители, водный ресурс. рез., 1167–1188, https://doi.org/10.1002/2016WR019.267, 2017а.

Ульрих М., Веттерих С., Рудая Н., Фролова Л., Шмидт Дж., Зигерт,

К., Федоров А.Н., Цильхофер К.: Быстрая эволюция термокарста во время

средний голоцен в Центральной Якутии, Россия, голоцен, 27, 1899–1913 гг.,

https://doi.org/10.1177/0959683617708454, 2017б.

Ульрих М., Маттес Х., Шмидт Дж., Федоров А. Н., Ширмейстер Л.,

Зигерт, К., Шнайдер, Б., Штраус, Дж., и Цильхофер, К.: Голоцен

динамика термокарста в Центральной Якутии – многоядерный и прочный гранулометрический

подход к моделированию конечного члена, Quaternary Sci. Откр., 218, 10–33, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.06.010, 2019.

Уолтер Энтони, К. М., Зимов, С. А., Гросс, Г., Джонс, М. К., Энтони, П.

М., III, Ф.С.К., Финли Дж.К., Мак М.К., Давыдов С., Френцель П. и

Фролкинг, С.: Переход термокарстовых озер от источников углерода к поглотителям

в эпоху голоцена, Nature, 511, 452–456, https://doi.org/10.1038/nature13560, 2014.

Вайс Н., Блок Д., Эльберлинг Б., Хугелиус Г., Йоргенсен , Си Джей,

Зиверт, М.Б., и Кухри, П.: Динамика термокарста и органическое вещество почвы.

характеристики, контролирующие начальное выделение углерода из вечномерзлых грунтов в

Сибирский Едомский район, осад. геол., 340, 38–48, https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2015.12.004, 2016.

Веттерих С., Герцшух У., Мейер Х., Пестрякова Л., Плессен Б.,

Лопес, К.М.Л., и Ширрмейстер, Л.: Эффекты испарения, отраженные в

пресноводный и остракодовый кальцит из современных местообитаний Центральной и

Северо-Восточная Якутия (Восточная Сибирь, Россия), Гидробиология, 614, 171–195, https://doi.org/10.1007/s10750-008-9505-y, 2008.

Веттерих С., Ширрмейстер Л., Андреев , А. А., Пуденц М., Плессен Б.,

Мейер, Х., и Куницкий, В.В.: эемский и позднеледниковый/голоценовый периоды.

палеоэкологические записи из разрезов вечной мерзлоты на руднике Дмитрия Лаптева

пролив (СВ Сибири, Россия), палеогеогр. Палеокл., 279, 73–95, https://doi. org/10.1016/j.palaeo.2009.05.002, 2009.

org/10.1016/j.palaeo.2009.05.002, 2009.

Веттерих С., Рудая Н., Тумской В., Андреев А. А., Опель Т. ,

Ширмейстер, Л., и Мейер, Х.: Рекорды последнего ледникового максимума в вечной мерзлоте.

Восточно-Сибирской Арктики // Четвертичная наука. Обр., 30, 3139–3151,

https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.07.020, 2011.

Веттерих С., Тумской В., Рудая Н., Андреев А. А., Опель Т., Мейер Х. ,

Ширмейстер Л. и Хюльс М.: Формирование ледового комплекса на арктическом Востоке.

Сибирь во время Интерстадиала MIS3, Quaternary Sci. Обр., 84, 39–55,

https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.11.009, 2014.

Веттерих С., Тумской В., Рудая Н., Кузнецов В., Максимов Ф., Опель,

Т., Мейер Х., Андреев А. А. и Ширмейстер Л.: Вечная мерзлота ледового комплекса.

возраста MIS5 в прибрежной зоне пролива Дмитрия Лаптева (Восточно-Сибирская

Арктика), Quaternary Sci. Rev., 147, 298–311, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.11.016, 2016.

Wilcock, P.R. and Crowe, J.C.: Модель наземного транспорта для

Отложения разного размера, J. Hydraul. англ., 129, 120–128,

Hydraul. англ., 129, 120–128,

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:2(120),

2003.

Виндирш Т., Гроссе Г., Ульрих М., Ширмейстер Л., Федоров А. Н.,

Константинов П., Фукс М. и Штраус Дж.: Органический материал, отложения и

ледовые характеристики двух ядер вечной мерзлоты Юкечи Алас, Центральный

Якутия, ПАНГЕЯ, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.898754, 2019.

Виндирш Т., Гроссе Г., Ульрих М., Ширрмейстер Л., Федоров А. Н.,

Константинов П., Фукс М., Йонгеджанс Л.Л., Уолтер Дж., Опель Т. и

Strauss, J.: Детальный каротаж глубокой вечной мерзлоты YUK15-Alas1, PANGAEA,

https://doi.org/10.1594/ПАНГАЕЯ.914876, 2020а.

Виндирш Т., Гроссе Г., Ульрих М., Ширрмейстер Л., Федоров А. Н.,

Константинов П., Фукс М., Йонгеджанс Л.Л., Уолтер Дж., Опель Т. и

Strauss, J.: Детальный каротаж керна глубокой вечной мерзлоты YUK15-YED1, PANGAEA,

https://doi.org/10.1594/PANGAEA.914874, 2020b.

Чжан Т., Барри Р. Г., Ноулз К., Хегинботтом Дж. А. и Браун Дж.:

Статистика и характеристики распространения вечной мерзлоты и подземного льда в

Северное полушарие, Полярная геогр.

6 июля 2015 года Синский участок (Синские столбы, река Синяя) включен в состав Природного парка «Ленские столбы»

6 июля 2015 года Синский участок (Синские столбы, река Синяя) включен в состав Природного парка «Ленские столбы»